第7回「西洋で描かれた最初の風景画」

「西洋における風景の発見」というテーマで3回お話してきましたが、今回はいよいよ西洋で最初に描かれた純粋な風景画が登場します。つまり物語的要素が全くない、風景の諸要素のみで構成された絵画世界です。

風景画は今日ではごく当たり前の絵画ジャンルですが、西洋においては、風景や静物、生活などの卑近なモチーフが絵の主役となるのには、ずいぶんと時間がかかっています。

それだけ宗教的制約や人間中心主義が強かったということですが、逆に言えば1500年前後に純粋な風景画が生まれたということは、その頃から徐々に宗教的支配が弱まり、人間中心主義も相対化されていったということになります。

事実、奥行きのある空間や光あふれる風景への関心は、科学の領域に入っていますから、その後の社会変化である「宗教から科学への移行」を予告してもいるのです。

ではどんな画家が最初に純粋な風景画を描いたのでしょうか。

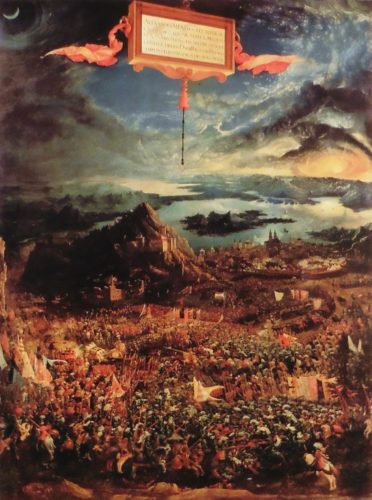

皆さんは《アレキサンダー大王の合戦》という絵を知っているでしょうか。宇宙的な俯瞰構図で、ギリシャのアレキサンダー大王がペルシャのダリウス2世を破ったイッソス河畔における大会戦の模様を、超細密に描いた傑作です。(写真参照)

歴史画であるこの作品の構図を見ても、作者であるアルトドルファーが風景に人一倍高い関心を寄せていたことが窺い知れます。この作品は鳴門の大塚国際美術館に精巧な原寸大複製画が飾られていますので、まだ見ていない人はぜひ一度見てください。

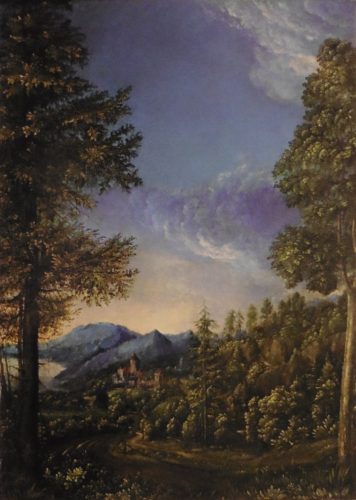

それはさておき、このアルトドルファーが描いた純粋な風景画《ドナウ風景》とはこんな作品です。(写真参照)

縦30.5㎝、横22.2㎝の小さな油彩作品で(写真参照)、

ドナウ川流域の豊かな自然が細密に描写されています。空や山や樹木の描写からは、作者の風景を描く喜びが伝わってきます。描かれたのは1526~28年頃ですから、フランドルで宗教画の中に窓外の風景が描かれて100年近くも経っています。

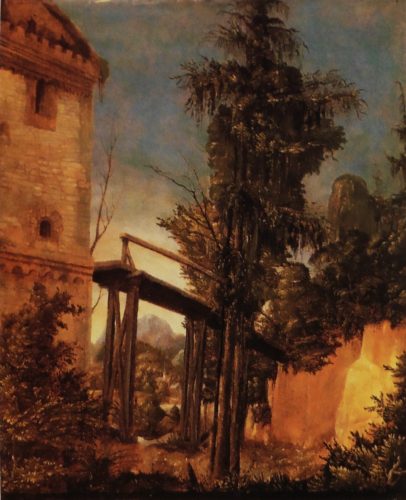

またこの絵に先駆けて1520年頃に描かれたと言われる《橋のある風景》も、縦42.1㎝、横35.1㎝の小さな画面に身近な親しみやすい情景が描かれています。(写真参照)

この2点に描かれている樹々や雲,遠景の山や小路などを見ると、キリスト教の有名な主題でなくても絵画が成立することを、画家が自覚していたことが伝わってきます。

そして画面の雰囲気からは、前回紹介したベッリーニやジョルジョーネの絵と共通する空気感が感じられないでしょうか。

北方で芽吹いた「風景への関心」がイタリアに伝染して「人物のいる風景」というジャンルを確立し、再び北方に戻って「純粋な風景画」を生んだ100年の経緯に私は感動を覚えます。何故なら「風景」は神話や聖書の世界と異なり、画家自身が主体的に開発し育てた主題だからです。

だからこそ風景画は、17世紀にオランダを中心に花開き、18世紀にイタリアの都市景観画を生み、19世紀になるとついにフランスで印象派が登場し、絵画の主要ジャンルにまで昇り詰めるのです。

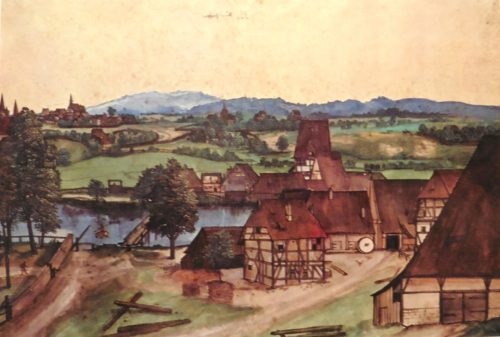

ところで、水彩画の世界ではこれよりも早く、1490年代に純粋な風景画が描かれています。描いたのはドイツ·ルネサンスを代表する大画家のデューラーです。

ここでは《製粉所》という1点だけを紹介しますが、現代の絵が得意な中学生が描いたかのような、率直で生真面目な印象です。(写真参照)

デューラーの意識もまた宗教とは一線を画した近代的なものだったのでしょう。このデューラーに比べると、アルトドルファーはやはりエキセントリック(奇嬌)な感じがします。

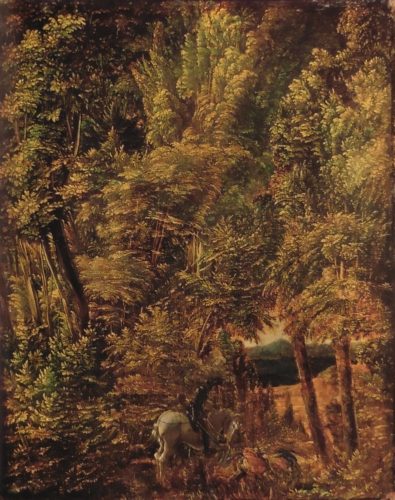

1510年に描かれた彼の魅力的な小品《森の中の聖ゲオルギウス》を見てください。(写真参照)

ドイツの森の神秘と生命力が見事に捉えられています。縦28.2㎝、横22.5㎝という小さな画面が息苦しくなるような緻密さで、樹木の姿がこれでもかというくらい描写されつくしています。

これこそ「超現実の世界」だと私は思うのですが、このような過剰な描写意欲こそアルトドルファー芸術の核心なのです。そして自然には、そのような意欲を喚起するものが潜んでいるのです。それも風景の魅力のひとつと言えるでしょう。

風景画の話題は今回で一旦終了します。

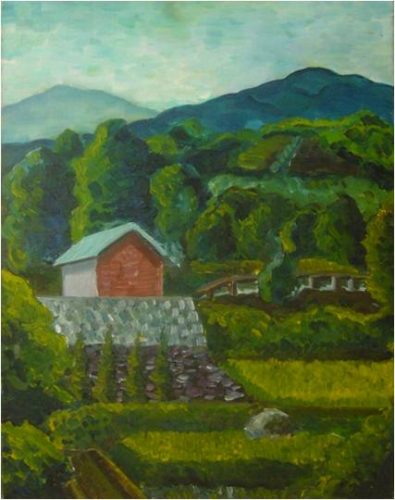

そこで最後に、私が描いた最初の油絵を紹介します。

実はそれが私の描いた最初の風景画でもあるのです。つまり私の絵のスタートにも風景画があったということです。

高校1年生の時、選択美術の授業で初めて油絵というものを体験しました。嬉しくてすぐに描いたのがこの風景画です。我が家の畑から見える風景を現場で写生して描いたものです。拙い描写ですが、この絵を見るたびに初心を思い出します。

ちなみにこの絵は11月20日から始まる横浜高島屋の個展に初出品します。

興味のある方はぜひご来場ください。