第13回「変形画面枠や複数画面枠の額縁」

変わった額縁の第4回目は、「変形画面枠や複数画面枠の額縁」についてお話しします。

「変形画面枠」とは通常の四角形ではなく、三角形や五角形、八角形をしていたり、

画面の一部が変形していたりする画面枠のことです。

「複数画面枠」とは額内の画面が一つではなく、二つ以上あるものです。

多いものでは5つもの画面が連なっていたりします。

「変形画面枠」の額縁

最初は「変形画面枠」の額縁です。

絵の画面を矩形と思い込んでいる向きには、変形画面はかなり意外性が高いのではないでしょうか。

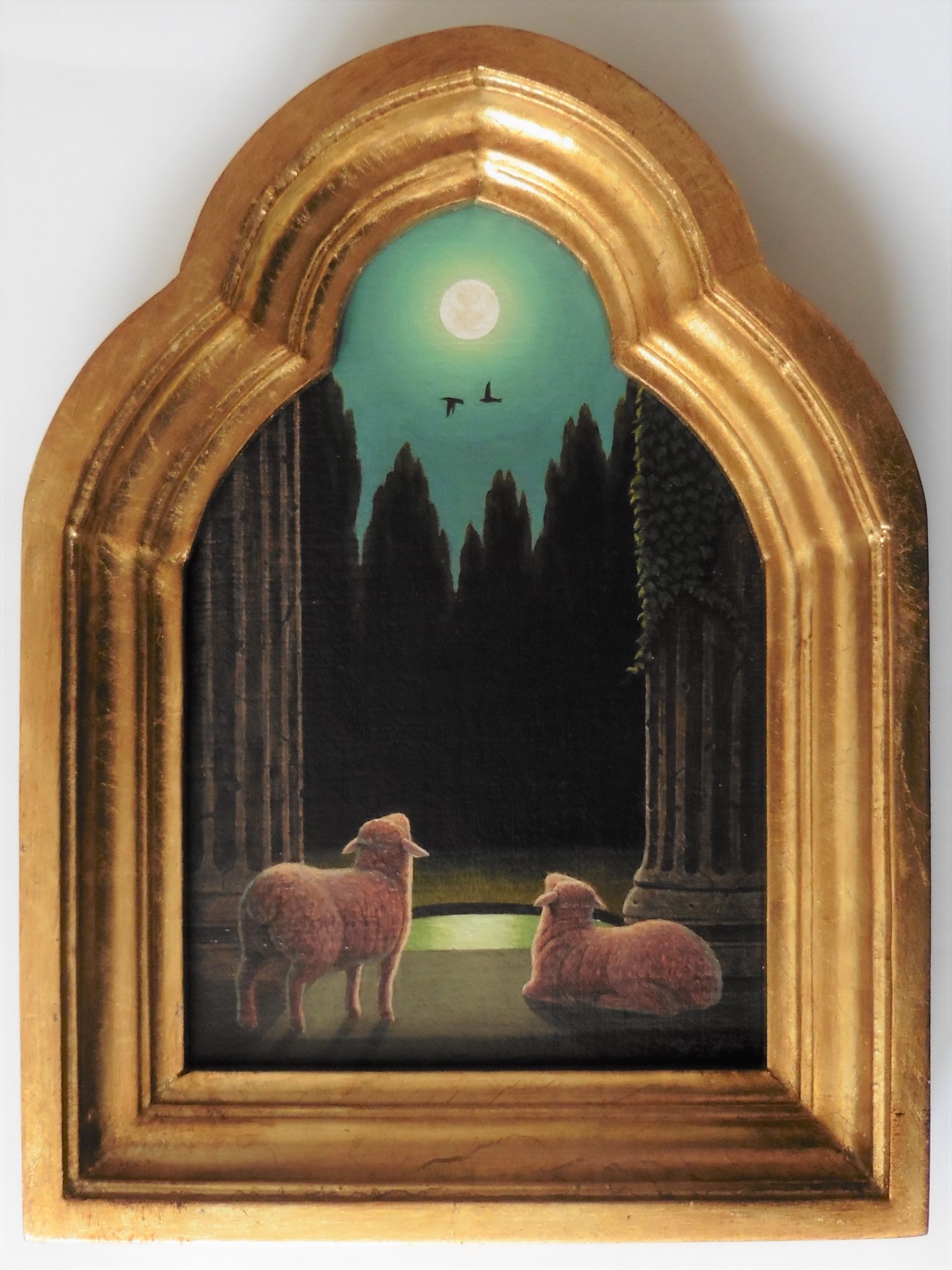

それでも前回取り上げた円形や楕円形やアーチ形は、形としての完成度が高いので、案外受け入れやすいと思われます。

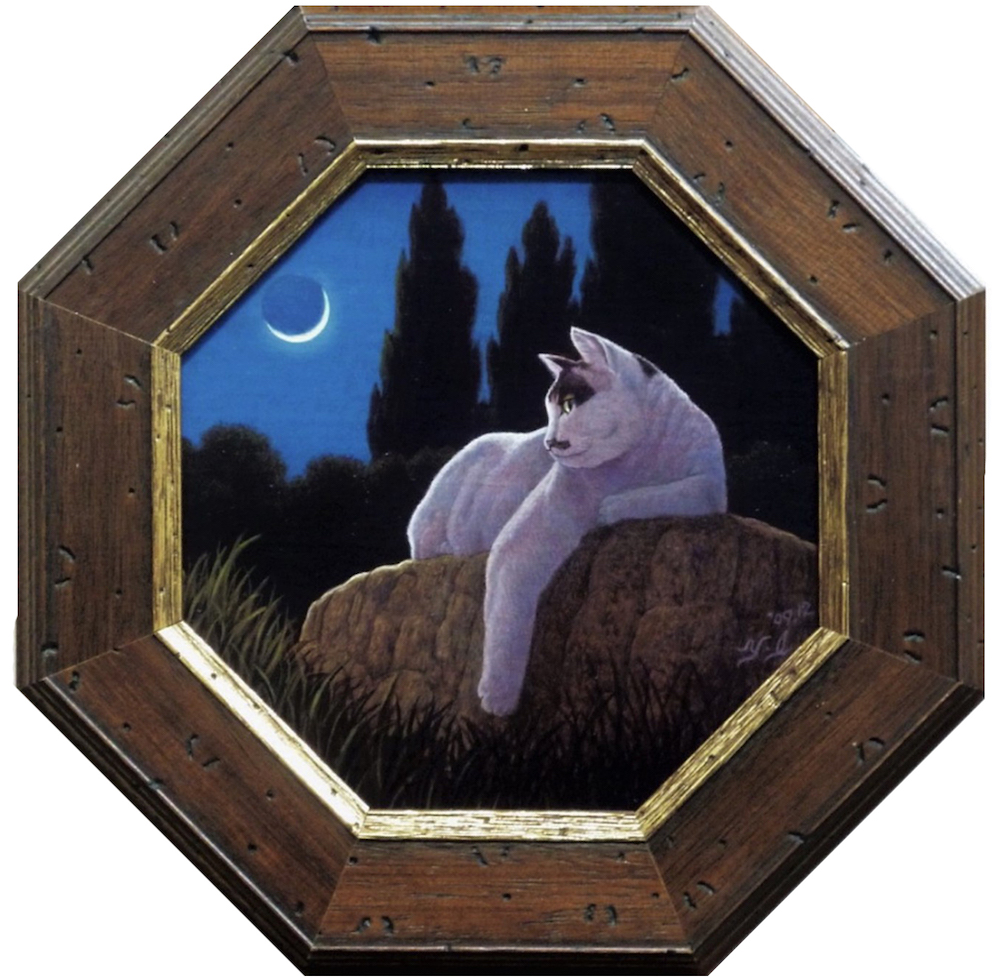

また五角形や六角形、八角形などは画面の形が安定しているので、円形や楕円形、アーチ形の意識でやれば大方上手くいきます。(写真1,2,3参照)

→《冬の散歩》

ただし、まだ使っていない極端に横長の六角形の額などは、使いこなすのは難しいでしょう。

(写真4参照)

私のお気に入りの「変形画面枠」の額縁は珍しい七角形で、京都の博報堂で入手したものです。

小型の凝った額で、かなり良い値でした。これも手放したくなかったので、妻の誕生日に贈る絵を入れました。(写真5参照)

→《ボレロを聴きながら》

また「変形画面枠」の額縁で最も難しかったのは一辺6㎝の小さな三角形額です。

かなり構図に制限が及ぶので、なかなか使いこなせなかったのですが、2018年の個展の際に何とか第1作を描き上げました。

ポプラの樹と流れ星と羊を組み合わせた構図ですが、成功したかどうかは皆さんが判断してください。(写真6参照)

ちなみに第1作と書いたのは、より大きな三角形の額がまだ残っているからです(笑)。

「変形画面枠」の額縁の中でもこれから紹介する4点は、特に変わった形をしています。

共通しているのは本来の形の一部が突出している点です。

たとえば《フルムーン》は、長方形の上部が突出した形です。

この形を生かすために満月を配して、その部分を強調しました。(写真7参照)

この作品の追作として描いたのが《スーパー・フルムーン》です。

イタリア製のお洒落な額縁に、同様の内容を縦構図に仕立て直しました。(写真8参照)

この突出する部分をより積極的に使ったのが《月虹(げっこう)》という絵です。(写真9参照)

この絵では珍しい夜の虹を描いています。

現実には月と虹がこのように並ぶことはないのですが、額縁の画面枠を生かす効果としてはこの方が面白いと思い、組み合わせた次第です。

このように「月」は便利なモチーフですから、次の額でも突出した部分に月を入れる構図を最初は考えました。

しかしこの突出部分には下から盛り上がってくる運動感があるので、その動きを生かすには静かな月では物足りないと思い、昼間の光景に変えて上昇する気球を配してみました。(写真10参照)

結果として夏雲のダイナミックな上昇感ともマッチして、生命感の強い絵になったと思います。

この額も京都の博報堂の額職人が作ったものです。

複数画面枠の額縁

次は「複数画面枠の額縁」です。

これは美術史的にも珍しい額縁で、数少ない一例として19世紀末の象徴主義の画家セガンティーニのものを上げることができます。(写真11参照)

絵の題名は《信仰による慰め》で、下の画面には墓地の入り口で我が子の死を悲しむ夫妻が、上の画面には二人の天使が描かれています。

つまり下の画面で現実の世界を、上の画面で天上の世界を表しているのです。

この使い分けは分かりやすいし、応用も効くと思い、私も試みてみました。

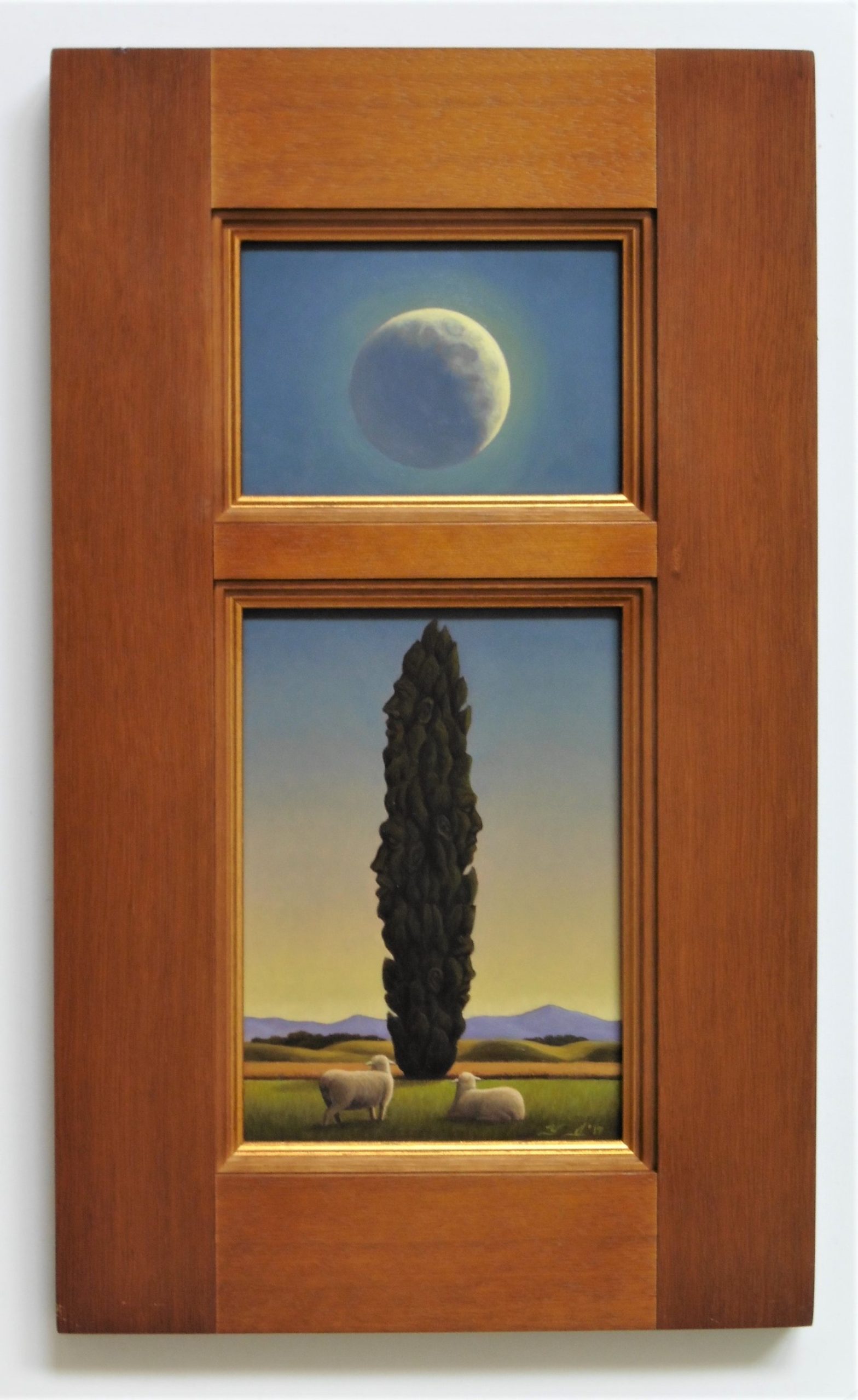

《昼の月》は下の画面にポプラと子羊を、上の画面に昼の月を大きく描いています。(写真12参照)

もしこれが一つの画面なら、月をこれほど大きく描くことはできません。

画面が分かれていることで、片方を強調することができたわけです。

次の二つは上下の画面の大きさが同じですが、上下に画面が分かれている点は共通しているので、

《雨上がり》では下の画面に雨上がりの空を見上げる二頭の子羊を、

上の画面には子羊たちが見ている虹と気球を描きました。(写真13参照)

下の画面の水溜りに虹が映っているのがミソです。

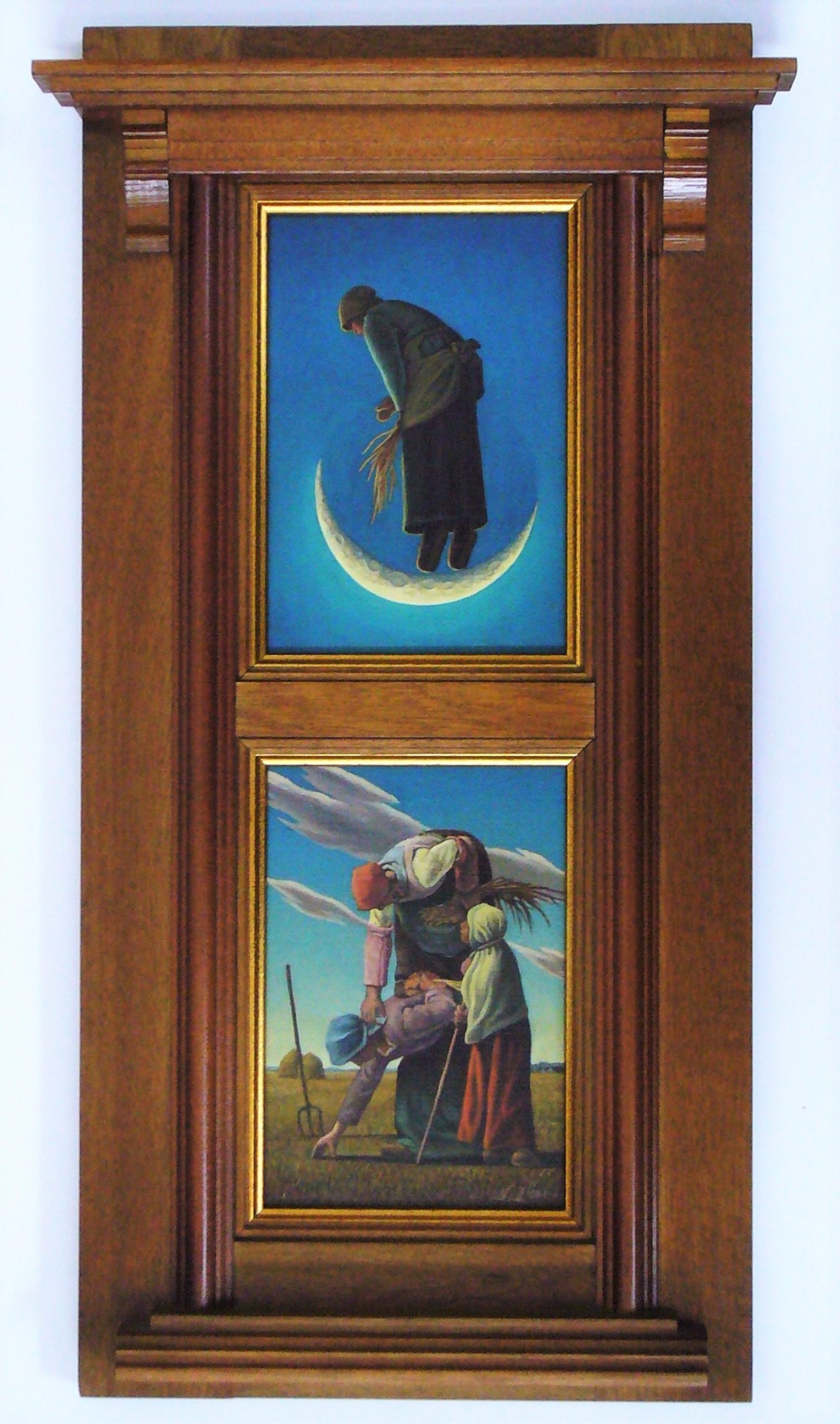

ミレーの《落穂拾い》のパロディである《昼と夜》では、

空間だけでなく時間も上と下で分けてみました。

《落穂拾い》の三人の農婦を三段積みにするアイディアは、他の絵でも試みていますが、

《昼と夜》では一番上の農婦を下の二人と分離し、三日月で支えるようにして宙に浮かせてみました。(写真14)

これらの例から分かるように、複数画面枠という特殊な形式が、新しい構図のアイディアを誘発するのです。

ここまで縦並びの複数画面の例を見てきましたが、当然横並びの複数画面もあります。

横並びではこれまでと異なるアイディアを生かすことができます。

一つ目は横並びの複数画面を同一主題のモチーフの描き分けに使った例です。

《微風》は夏の象徴の向日葵の大輪の花に焦点を当てた構図になっていますが、右の画面では前からの姿を、左の画面では後ろからの姿を描いています。(写真15参照)

→《微風》

後姿の向日葵だけでは一枚の絵が持つかどうかは微妙ですが、こうして前からの姿と組み合わせれば、とてもおしゃれな画面になるのではないでしょうか。

横並びの画面が三つとなると、また違ったアイディアが必要です。

例えば蓮の花をモチーフとした場合、蓮が開いたり閉じたりする時間的経過を表すこともできます。(写真16参照)

蓮の花は開花した後、花弁の開閉を三度繰り返すと言われています。

そこで《うつろい》では、左の画面に咲き始めの花を、中央の画面に最盛期の花を、右の画面に散り際の花を描います。

このような花弁の変化をより詳しく展開したのが《蓮・五彩》という作品です。

(写真17参照)

→《蓮・五彩》

横並びの五つの画面を使って、右側から徐々に蓮の花が開花し、やがて散っていく過程を描いています。

これは一種のアニメーション的表現とでも言えるもので、複数画面の額縁だからこそできる試みと言えるでしょう。