第18回「第二次世界大戦以後のポスター」

今回は第二次世界大戦以後のポスターの状況についてお話します。

第二次世界大戦後の世界のテーマは「平和」でした。

しかし日本の無条件降伏からわずか5年後、世界平和の夢は1950年の朝鮮動乱でもろくも崩れます。

敗戦国日本は非戦を掲げつつ、アメリカ追従の姿勢で再出発を果たします。

そのアメリカは1960年からはベトナムで泥沼の15年戦争を始めます。そのような状況を鋭く風刺したポスターがあります。

ひとつは河野鷹思の1953年作『かばわれた臆病者・日本』です。

星状旗模様の大きな魚の威を借りる日の丸模様の小魚の群れが赤い魚たちとすれちがう場面です。皮肉の効いた発想で、見事に現在まで通じる日米・米ソ関係を風刺しています。

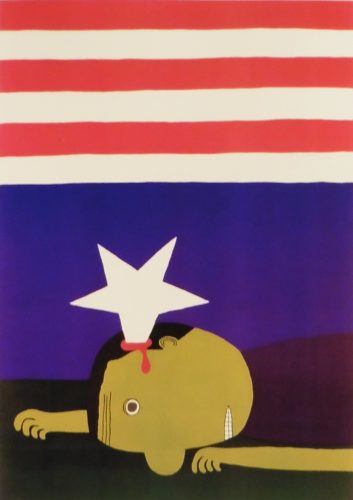

もう一つは星状旗の星の一つが頭に突き刺さって瀕死の状態のベトナム人を描いた和田誠の1968年作『ベトナム戦争反対』のポスターです。

希望の象徴のはずの星型が凶器に変わるという強烈な皮肉ですが、コピーを入れる必要がないほど絵が訴えかけてきます。

このような表現が自由に生み出せることが美術の力であり、健全な社会の証明だと私は思うのですが、皆さんはどう思われますか?

ところで第二次世界大戦で最も大きな衝撃と言えば、やはり原子爆弾の使用でしょう。

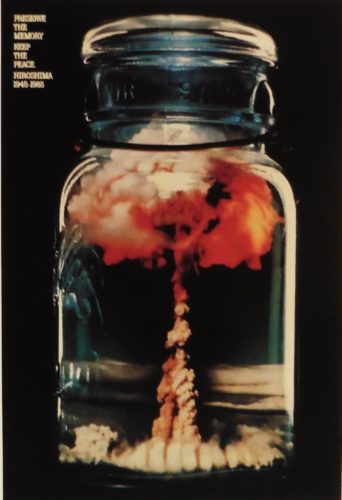

それらは日本の広島と長崎にそれぞれ一つずつ投下され、一瞬にして合わせて21万人の命を奪いました。原爆投下直後のきのこ雲の映像は、おそらく20世紀の歴史において最も記憶に残るシーンではないでしょうか。

その影響は戦後のポスターの世界に顕著で、数多くの反戦ポスターや反核ポスターが生まれました。

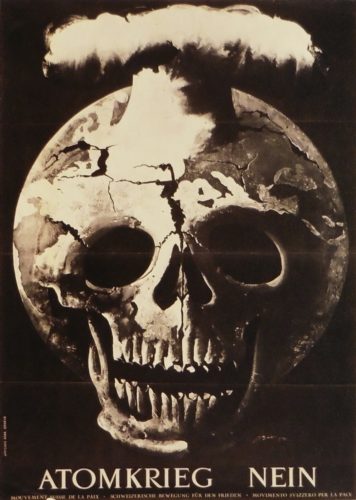

最初に紹介するのはハンス・エルニが1954年に制作した『核戦争反対』のポスターです。

この時期には原爆の破壊力をはるかに上回る水爆が開発され、東西冷戦の中で核戦争の脅威が忍びよっていました。エルニは核爆発で破壊された地球と頭蓋骨をダブルイメージの手法で表現し、強烈なメッセージを発信しました。(写真3)

このようなヴィジュアル・ショッキング志向の直接的な表現はポスターならではのもので、

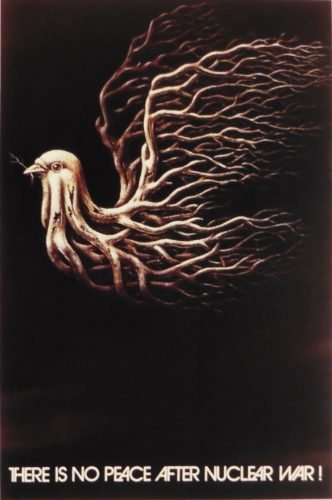

その後もキーザー『平和運動』1982年(写真4)

オルビンスキー『核戦争反対』1985年(写真5)

ギップス『ヒロシマの記憶』1985年(写真6)へと引き継がれていきます。

そこには第一次世界大戦の廃墟から生まれたシュルレアリスムの主要な表現手法が活用されています。核の脅威は芸術家の創作意欲も刺激するのです。

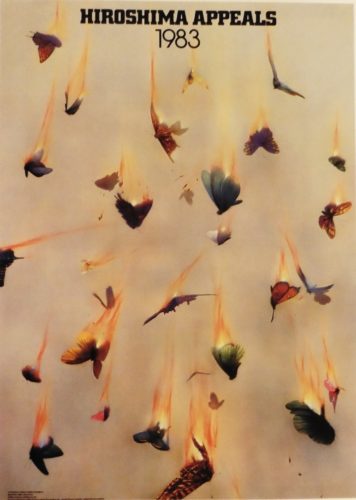

同時期に日本でも『ヒロシマ・アピールズ』というポスターの秀作が生まれています。

その第一号は亀倉雄策が横山昭と組んで1983年に制作したもので、原爆の炎によって無数の蝶が焼け落ちていくシーンです。(写真7)

忘れられがちですが人間だけが戦争の被害者ではないのです。

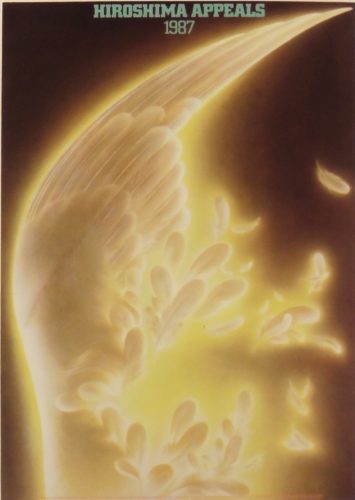

1987年には永井一正が奥山民枝と組んで、ハトの美しい羽根が原爆の閃光によって破壊される場面を表しました。(写真8)

永井一正・奥山民枝

美しいものが一瞬にして消え去るのが戦争なのです。

それにしても安井賞画家・奥山民枝さんの光の表現は秀逸です。

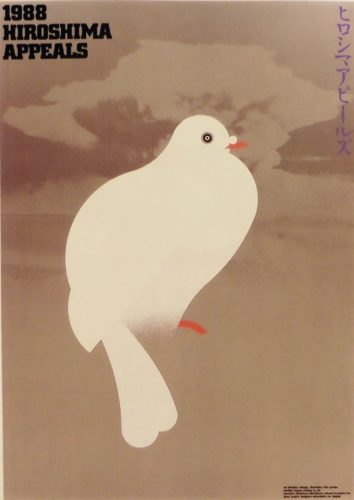

1988年の田中一光作のポスターは、白いハトを前面にくっきりと描き、背景に原子雲を配しています。(写真9)

戦後40年以上が過ぎ、原爆投下の記憶が次第に薄れていく現実を危惧しているのかもしれません。

これら3種のポスターは先ほど紹介した外国のものと比べると、いずれも間接的で、自然をモチーフとしている点に共通性があります。そこに被爆国である心理と、日本的な控えめで情緒的な表現傾向を見ることができるかもしれません。

これら以外にも反戦をテーマにしたポスター多く、それだけ東西冷戦の時代は核戦争の恐怖が世界を支配していたということでしょう。

世界で活躍したデザイナーの一人である福田繁雄はとてもユニークな反戦ポスターを手がけています。

連合国の『戦勝30周年記念ポスター・コンクール』で見事グランプリを受賞した『VICTORY』です。

撃った大砲の弾がそのまま返ってくるという戦争のリアルな現実を最もシンプルな構図と色彩で表しています。(写真10)

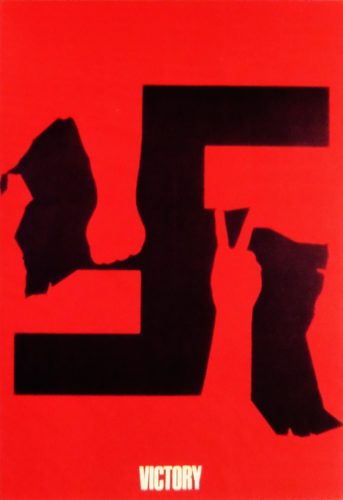

もう1点の『VICTORY』はナチスの鍵十字を手で破壊しているデザインですが、みなさんはそこに何を見るのでしょうか?

それら二つの手は、握りこぶしにもピースサインにもじゃんけんにも見えるのです。(写真11)

このような福田の活躍に刺激を受けたデザイナーたちもいます。

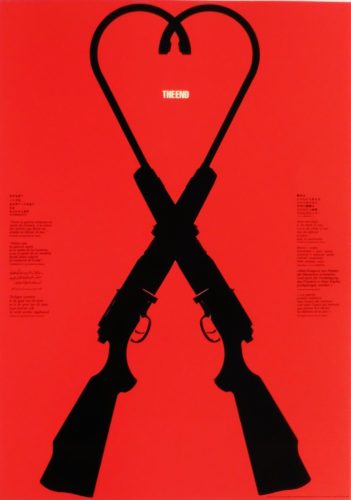

青葉益輝の『THE END』(1980年)は二丁の小銃の先が曲がってハート型を作っています。その中に小さくコピーを入れた洒落たデザインで、「戦争はもうやめよう」とアピ-ルしています。(写真12)

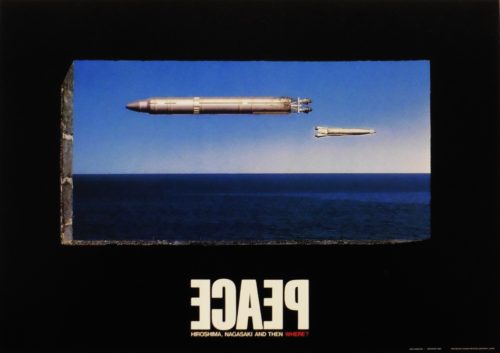

もう一つは宇野泰行の『PEACE』(1984年)、写真を使ったポスターですが、非常に緊迫感があります。

海上を水平に飛び交う大陸間弾道ミサイル。これこそが核戦争の現実です。発射の時間に多少の差があれ、どちらの国も甚大な被害を受けることになるのです。コピーが裏返しになっているのは、「平和の裏側から覗いてみたら真実が分かるよ」というメッセージなのかもしれません。(写真13)

「反戦・反核」のポスターばかりでは皆さんもやりきれないでしょうから、最後に他のジャンルのポスターも紹介しましょう。

前出の福田繁雄は極上のユーモアとウィットの持ち主。そんな彼の特色がよく出ているのが、自分でテーマを決めて制作したポスターです。

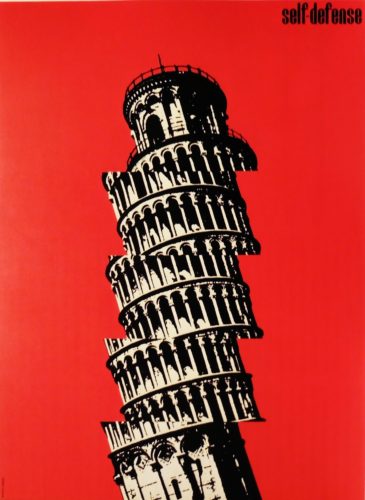

一つはピサの斜塔の傾倒を視覚的に防ぐアイディアを示した『self-defense』(1974年)。

スライスして中心を揃えれば大丈夫!?(写真14)

もう一つは複雑な人間関係を様々な握手で表した『FRIENDSHIP』(1975年)。

こんな危険な相手との握手は御免こうむりたい!(写真15)

1980年代には日本のイメージを海外に伝えるポスターも作られています。

第一人者は田中一光です。

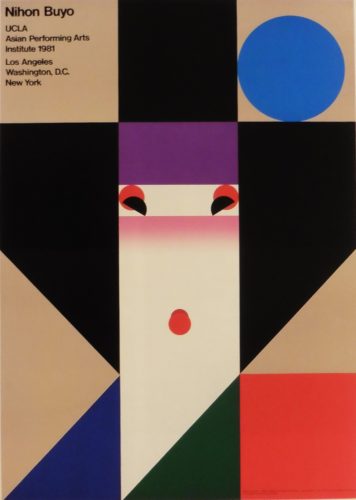

彼の『日本舞踊』(1981年)は幾何学的な構成で凛とした日本髪の女性を表しています。(写真16)

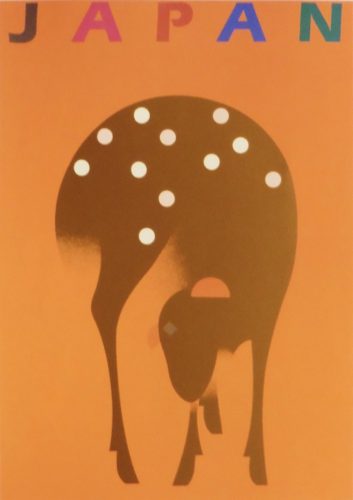

一方『JAPAN』(1987年)では、奈良公園の鹿の佇まいを黄金色で豪華に表しています。(写真17)

ちなみにこの鹿の意匠は古典の引用であり、俵屋宗達の《鹿図》から拝借しています。

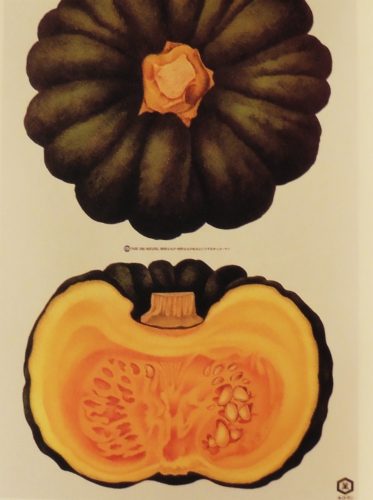

国内向けポスターで私が一押しなのは、野菜イラストの第一人者、大橋正の商品宣伝ポスター。

彼の描く野菜はとにかく優しくて温かい。

キッコーマン醤油の宣伝ポスターの中でも1975年作の南瓜を描いたものは秀逸である。見ているだけで幸せになれる!(写真18)

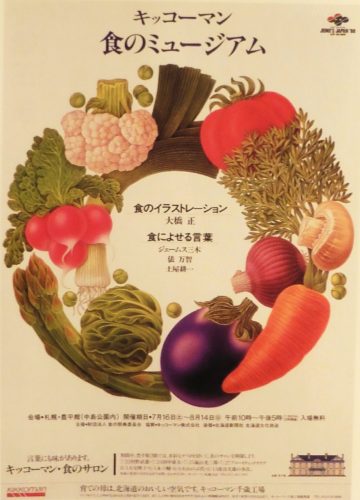

1988年の『食のミュージアム』の方は、色々な個性の野菜たちが仲良く輪になっているので、これこそが「平和」のポスターに見えます。(写真19)

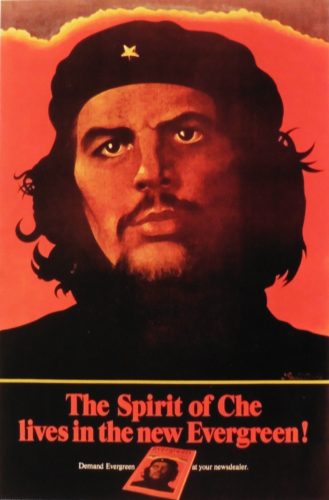

外国のポスター作家でこの時期目立っていたのはアメリカのポール・デービスです。

彼は人間の顔だけで訴求力のあるポスターを作れる作家です。

例えば1967年作のチェ・ゲバラのポスター。赤いバックに日焼けしたゲバラの顔が映えて、崇高な感じがします。(写真20)

ゲバラのイメージアップに役立ったことでしょう。

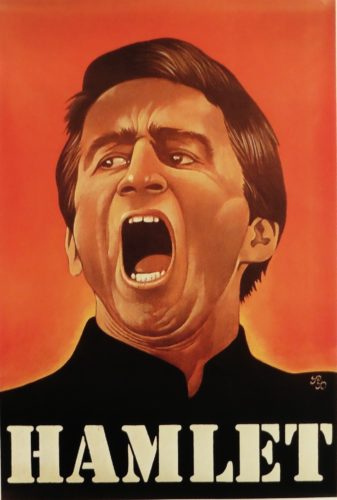

映画や舞台演劇のポスターでもこのスタイルを活用し、多くの秀作を生み出しました。1975年作の『ハムレット』は叫ぶ表情で役者の地味な印象をカバーしていますし(写真21)、

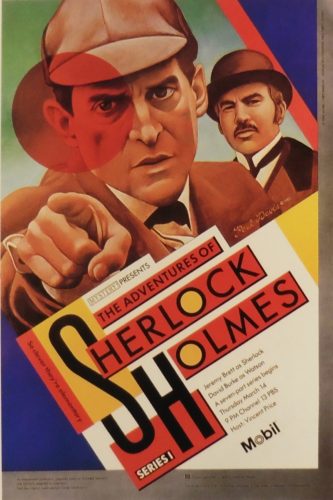

1985年作の『シャーロック・ホームズ』では顔と指先による緊迫感の演出が見事です。(写真22)

この後90年代になると、デザイン業界ではコンピュータ技術が駆使されるようになり、手描きのイラストレーションは一線から姿を消します。

それに伴いポスターも歴史的使命を終え、画期的な作品は生まれなくなるのです。

効率は決して芸術創造の友ではないのです。