第24回『絵本は小さな美術館』その1.絵本との出会い

新年度が始まりました。

まだまだコロナは油断できません。

ブログの方も気合を入れてがんばります

今回からはいよいよ絵本の話です。

この話題はしばらく続くと思います。

私の絵本熱は高いままですからね。

コロナ禍の昨年1年間でも、たくさんの良い絵本と出会えて幸せでした。

絵本との出会いと言えば、最初はこんな具合でした。

年齢で言うと30代になった頃のことですが、

中学校の美術教師の傍ら私は開隆堂の教科書『中学美術』の著者としての仕事もしていました。

私の担当は絵画領域と鑑賞領域でしたが、デザイン領域にも興味がありました。

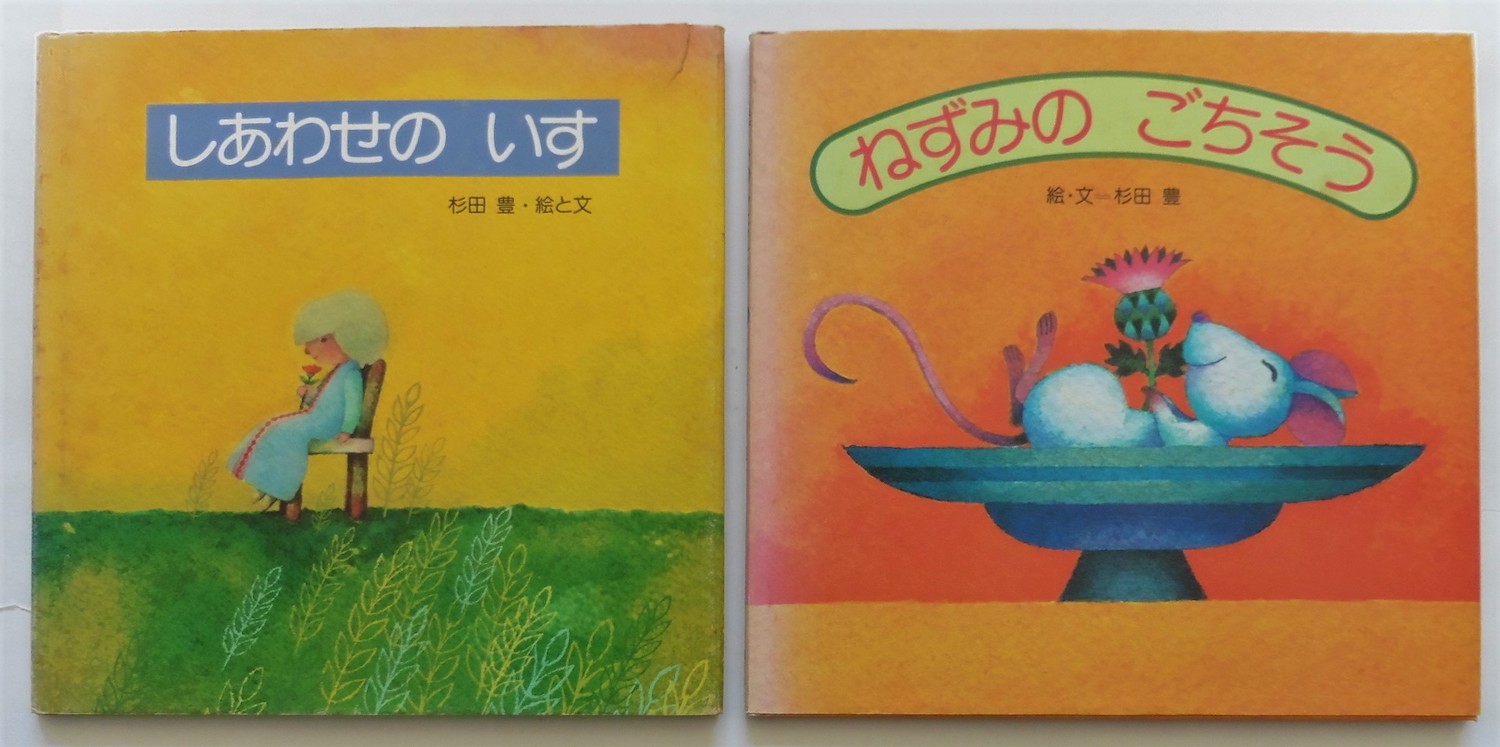

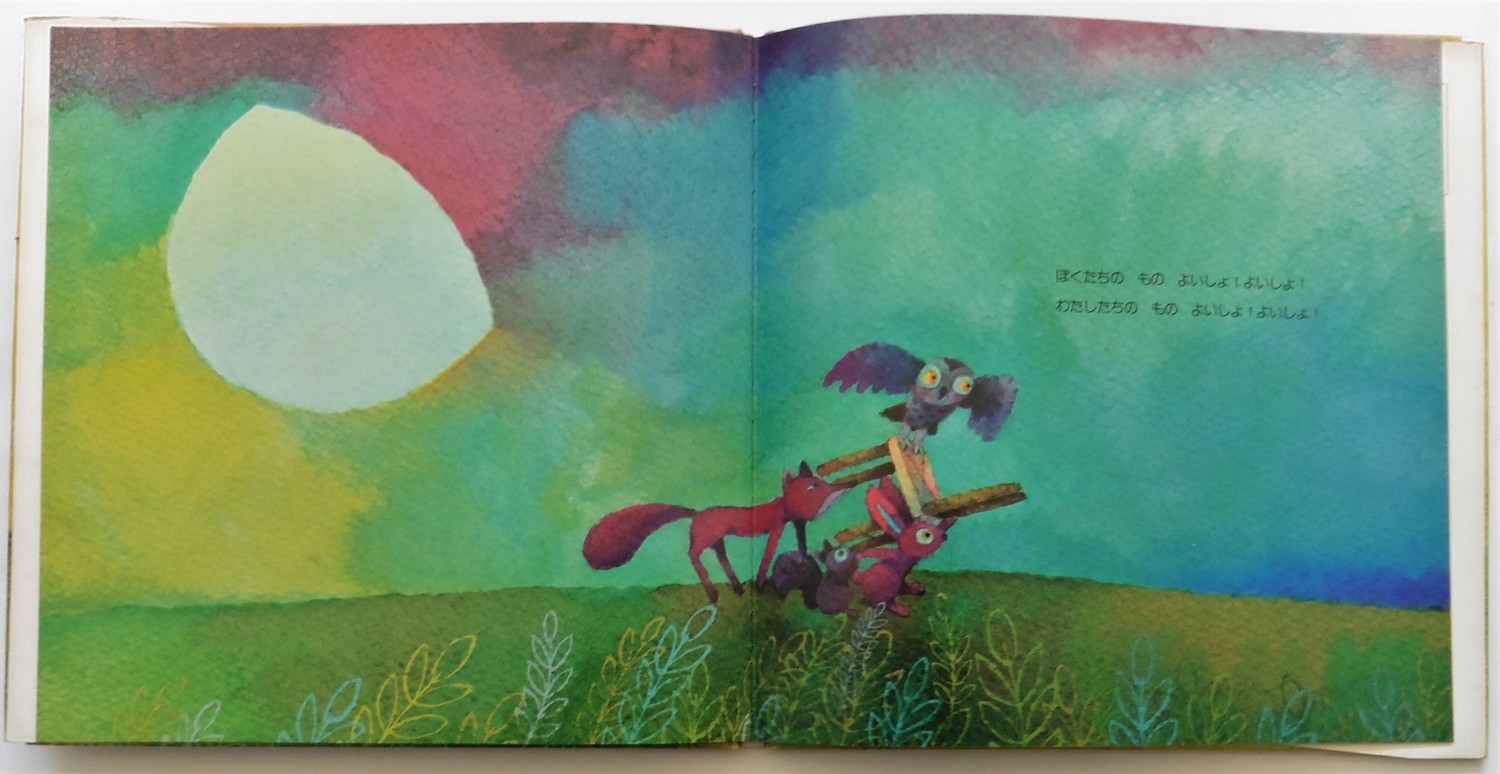

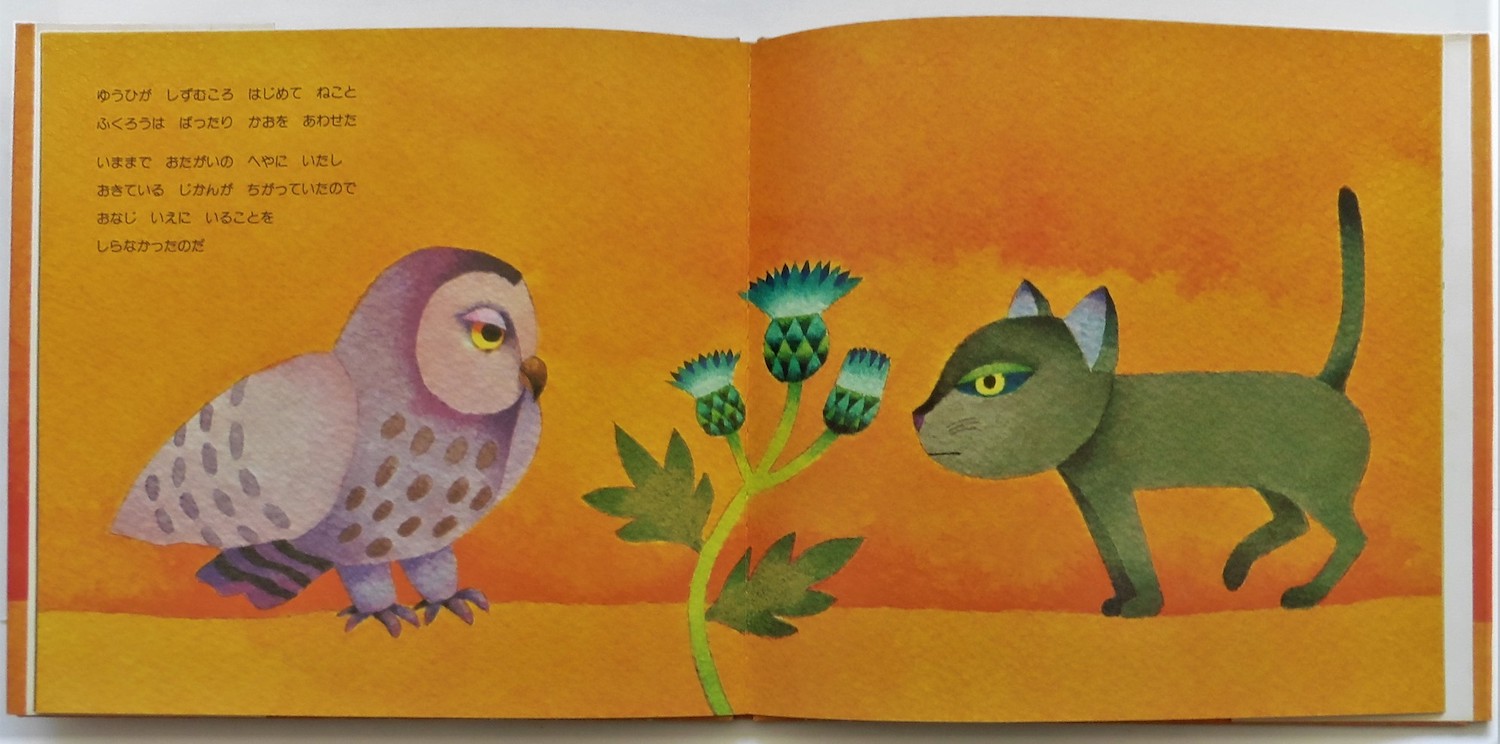

いろいろな教科書を見ていると、杉田豊さんの絵本がいくつかの教科書に載っていることに気づきました。

茨城大学の教授でもあった杉田さんのイラストは、目の粗い水彩紙に絵の具のにじみを生かした描法で、とても温かく優しい雰囲気を出していました。(写真1~3)

正確に言えば初めて絵本の絵に興味を持った瞬間でした。

しかも、杉田さんの絵本には素敵な導入の言葉が書かれていました。それは

「0歳から100歳までのすべての子どもたちへおくる」という言葉です。

あえて「子どもたち」としたところがいいですね。

子ども心はいつまでも持っていてほしいし、

子どもと大人を分けるという発想がそもそも制度的で無理があるのですから。

ずっと後に私は絵本への新しいアプローチとして

「絵本は児童書ではなく、みんなのもの」

という提案をすることになるのですが、そのルーツはここにあったのかもしれません。

32歳になった年から、私は横浜国大の附属横浜中学校で働くようになりました。

通勤には3つの電車を乗り継いで、片道2時間15分くらいかかっていました。

しばらくすると本務以外の仕事が多く舞い込むようになり、複数の仕事を抱え込むことも珍しくないような状況になりました。

どれも締め切りがある仕事なので、しだいにストレスを感じるようになり、ある時体調を崩しました。

下手をすると入院なんてこともあるかなと思ったくらい、疲れがたまって、眠れない日々が続きました。

この危機を乗り越えられたのは、

一つは私流の方法で、今でも続けているスケジュール管理を始めたことと、

もう一つが職場帰りに気分転換のために立ち寄った横浜駅地下街の書店での絵本との出会いでした。

疲れているので難しい本はパスして、自然と足が向いたのが

「アダルト絵本」という何とも微妙なネーミングのコーナーでした。

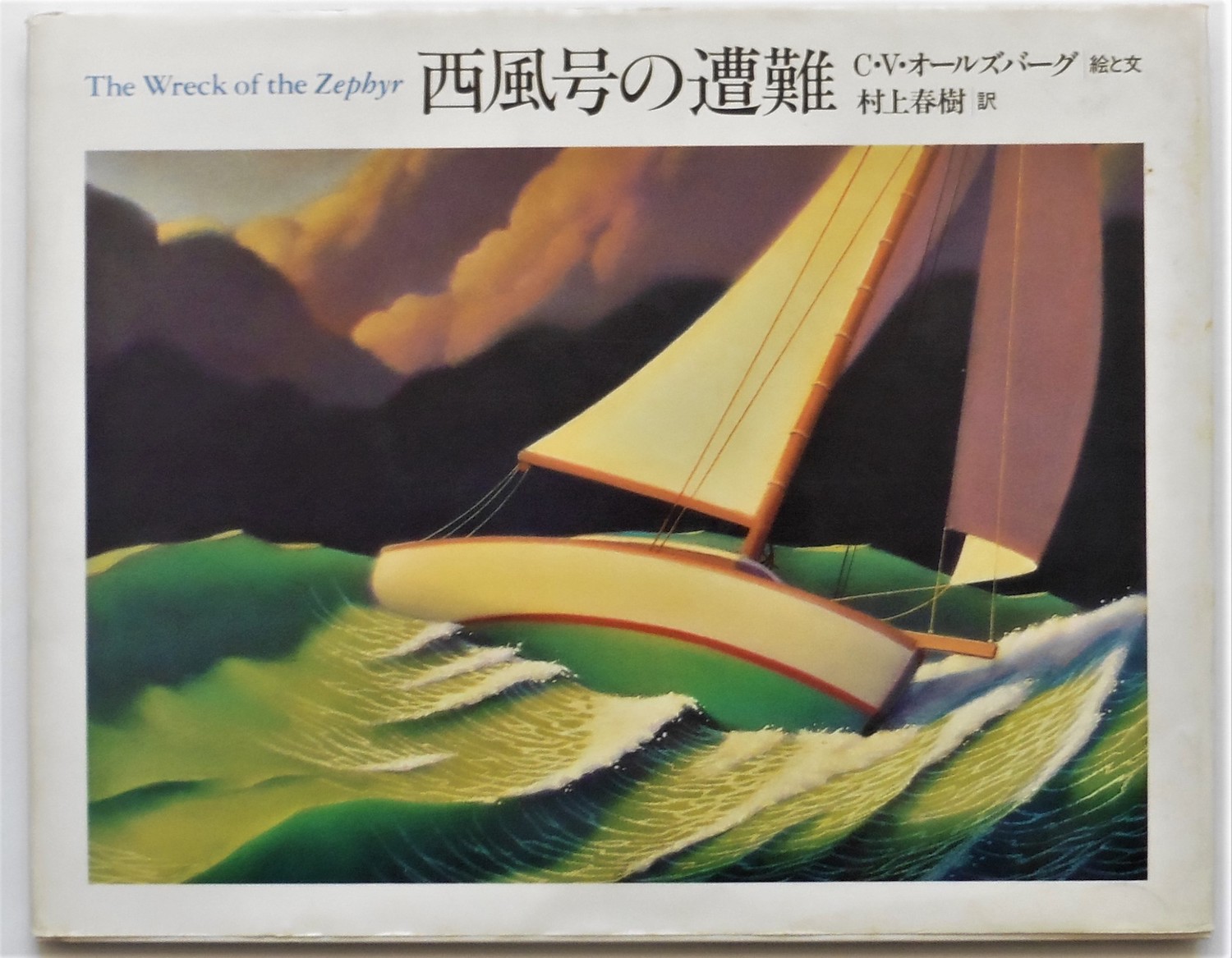

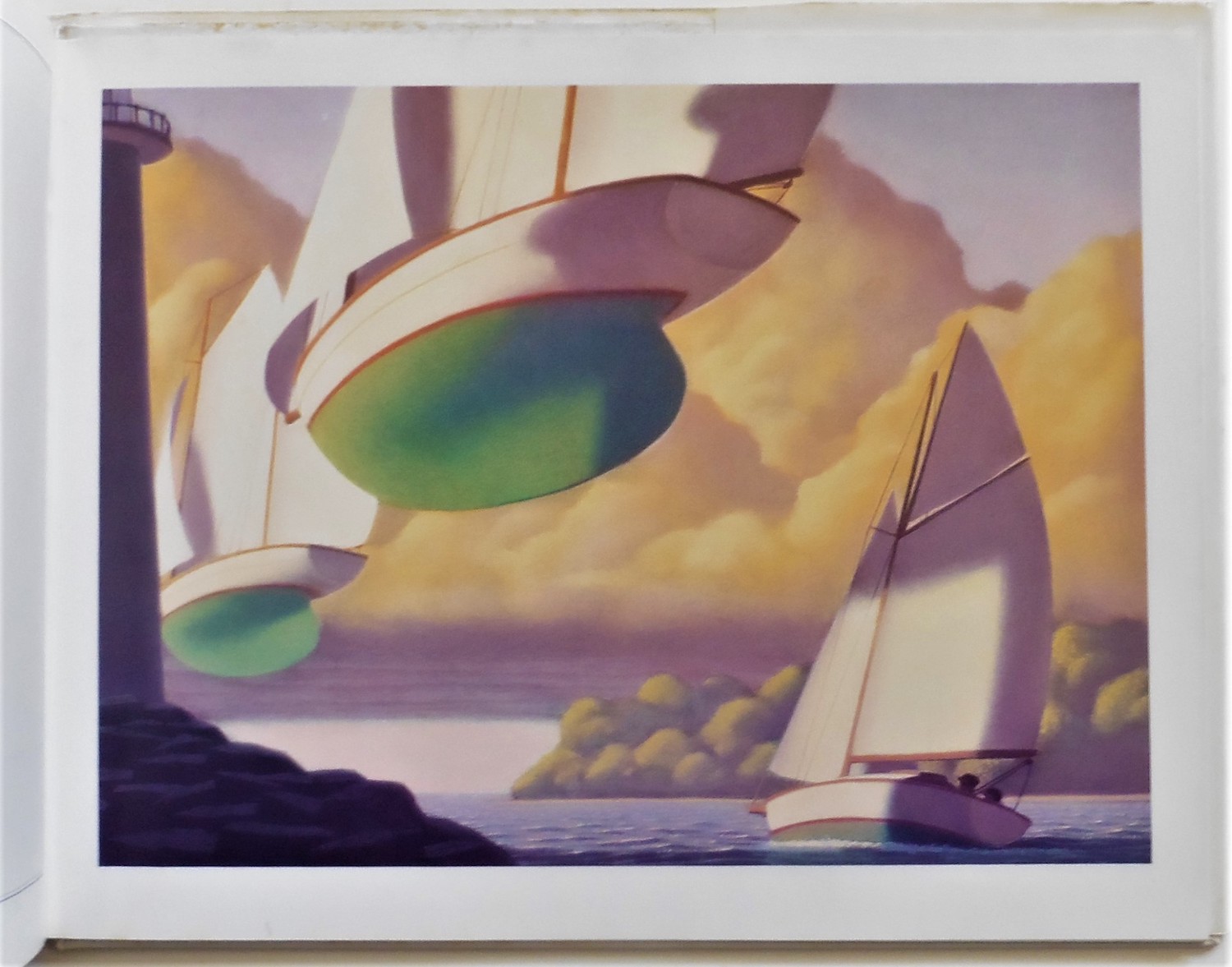

そこで出会ったのがオールズバーグというアメリカの作家の

『西風号の遭難』という絵本です。

翻訳者が村上春樹さんだったことも興味を引きました。

表紙の絵からしてミステリアスで、私が表現したい絵の世界との共通点を直感しました。(写真4、5)

作者の画力に感心し、最初は絵だけを眺めていました。

テキストはその場では全く読まず、テキストをじっくり読んだのはしばらくしてからです。

この時の絵本との接し方は私の原点となり、以後もこのやり方で絵本とふれあい、

やがて私独自の『絵本鑑賞法』として、授業や講座、講演会等で広く紹介することとなります。

最初にオールズバーグという傑出した絵本作家と出会っていなければ、

おそらく絵本愛好家にして絵本研究者の今日の私はいなかったでしょう。

この時以降、私の楽しみの一つは『西風号の遭難』以上の絵本に出会うことになったのです。

同じ頃、地元の伊勢原市の駅前のショッピング・センターで開かれていた古本市で

もう一つの絵本との出会いがありました。

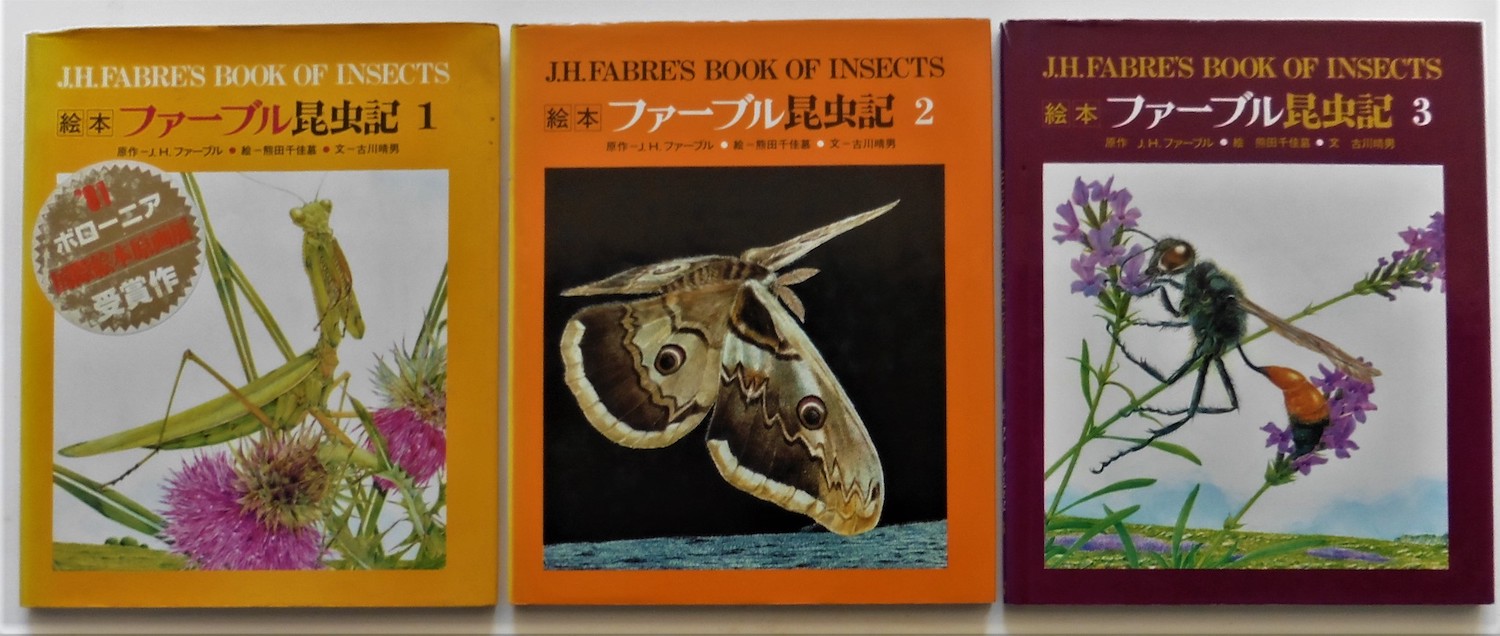

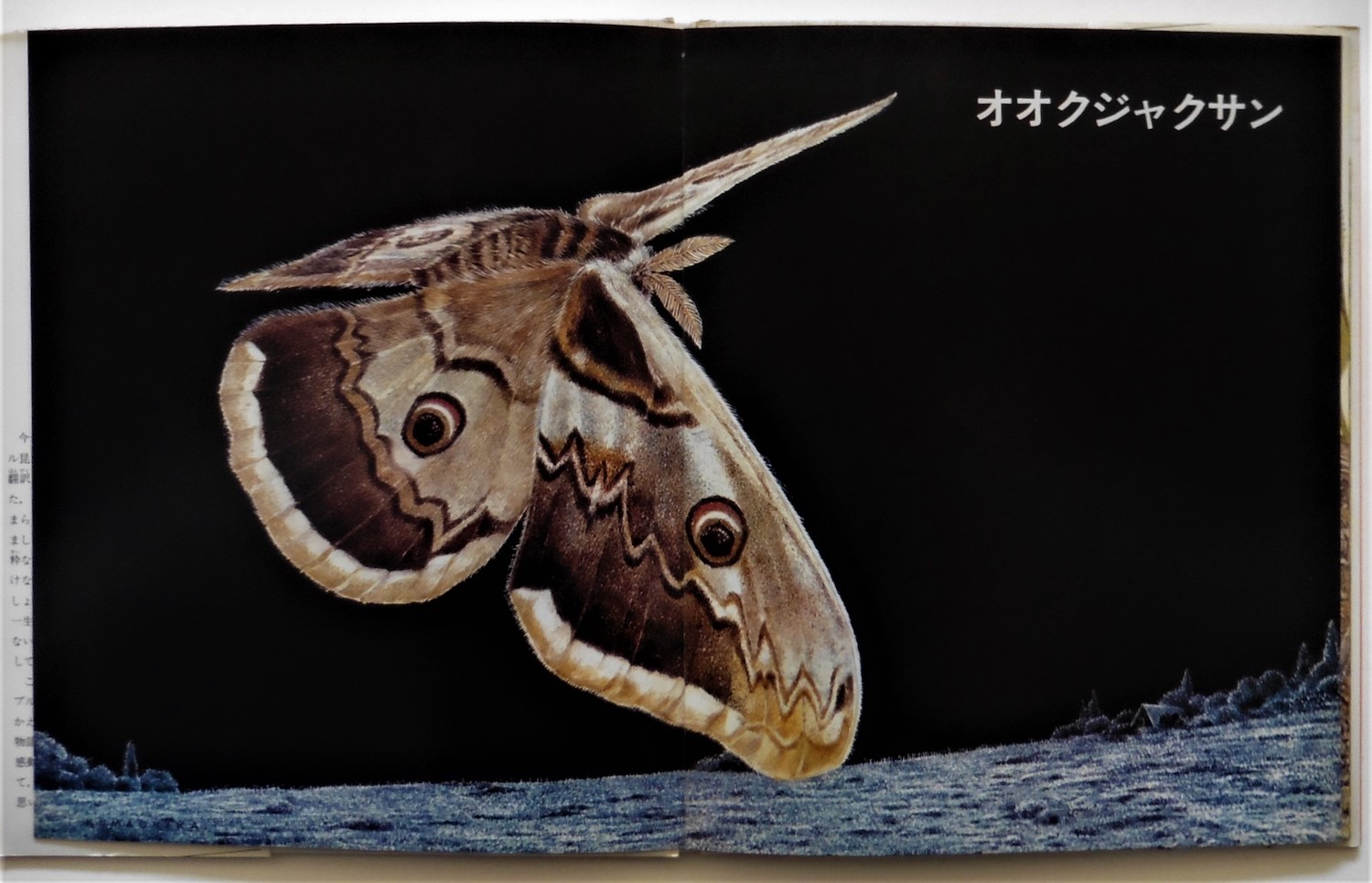

それが後に親交を深めることになる熊田千佳慕さんの絵本

『ファーブル昆虫記』のシリーズなのです。

時間つぶしに立ち寄った古本市のワゴンの中から3冊セットの絵本を見つけました。

1冊目にはシールが貼ってあり、そこには

「ボローニア国際絵本原画展受賞作」

と記されてありました。

受賞年が1981年ですから、熊田さんは70歳です。

遅咲きのその快挙に驚くとともに、絵の緻密さと構図の大胆さにも目を奪われました。(写真6~8)

熊田さんは「子供が見る絵にうそがあってはいけない」という信条で、原画制作に前例を打ち込んでいたそうです。

絵本の絵にここまでエネルギーを注ぐ人がいたのだと、なんだか嬉しくなり3冊まとめて買い込みました。

今から思えば“拾い物”です。

後にお会いした時、1冊目の絵本に熊田さんからサインを入れてもらいました。

その後もよい絵本との出会いは続きます。

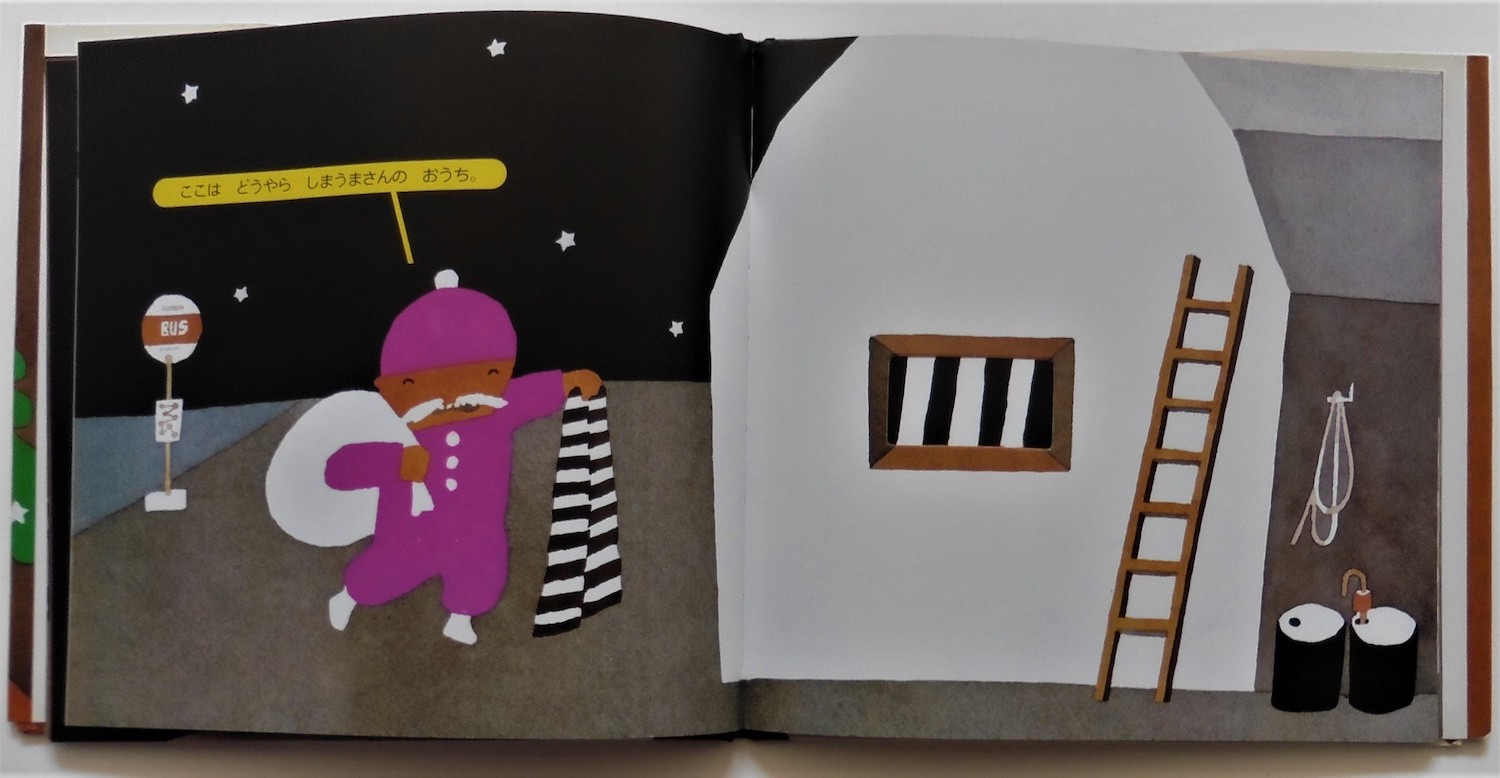

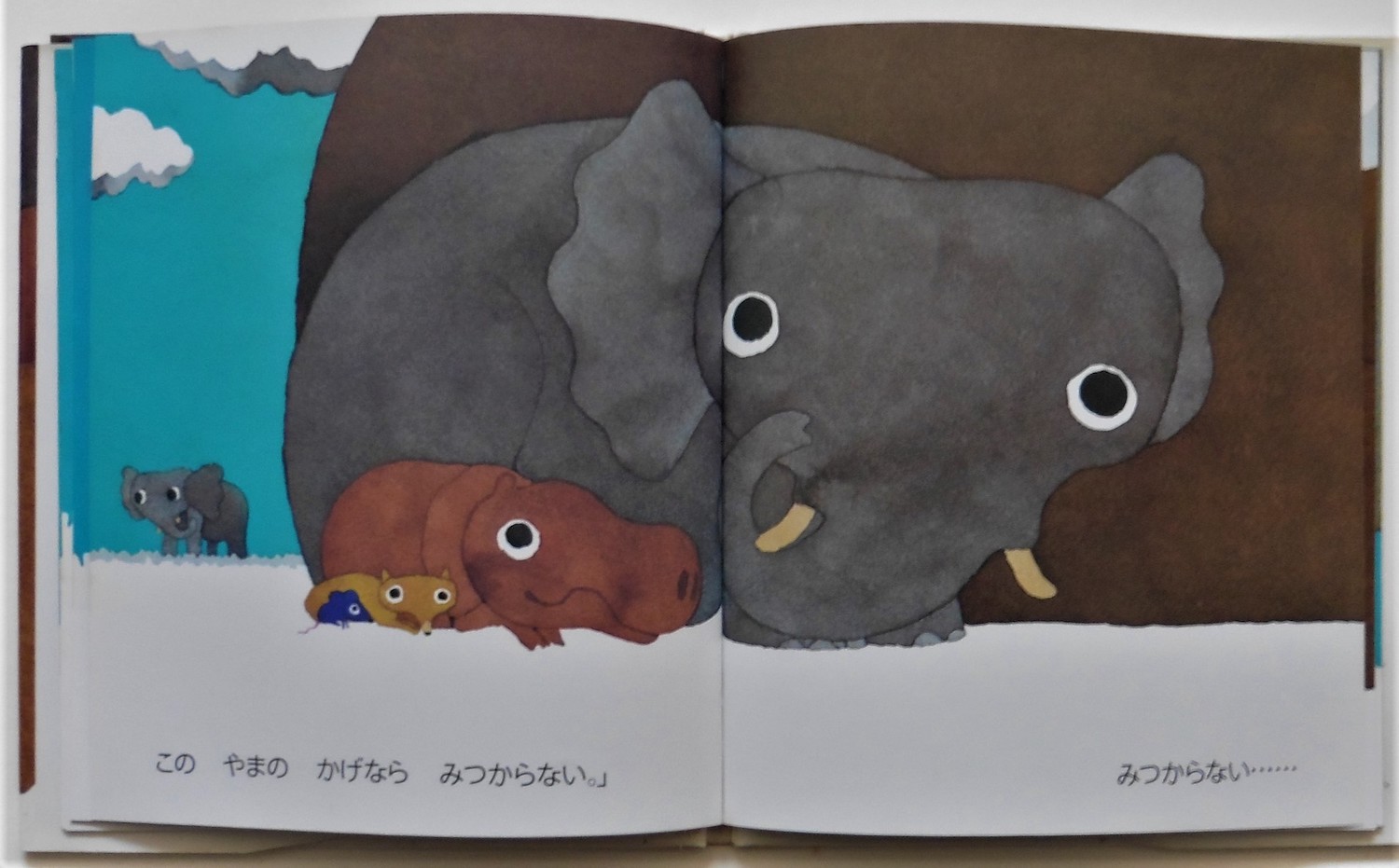

今度は五味太郎さんの絵本です。

五味さんの絵本は仕事で疲れていた私を、持ち前のユーモアとウィットで何度も生き返らせてくれました。

『まどから★おくりもの』のような楽しいしかけ絵本もあれば、

『かくれんぼ かくれんぼ」のようなめくる楽しさを追求した絵本もあります。(写真9~12)

とにかく絵が生き生きしていて、展開が面白いのが五味絵本の特色。

信じられないくらいたくさんの絵本を生み出しているのに、駄作がありません。

この制作姿勢は見習いたいものです。

私は写実的な絵本も好きですが、独自のスタイルで描かれた絵本にも惹かれます。

五味さんの単純化されたフォルムは、目に心地いいですね。

やはり絵本ですから、造形的な魅力は重要です。

そういう意味では最後に挙げる二人も、造形的な魅力にあふれています。

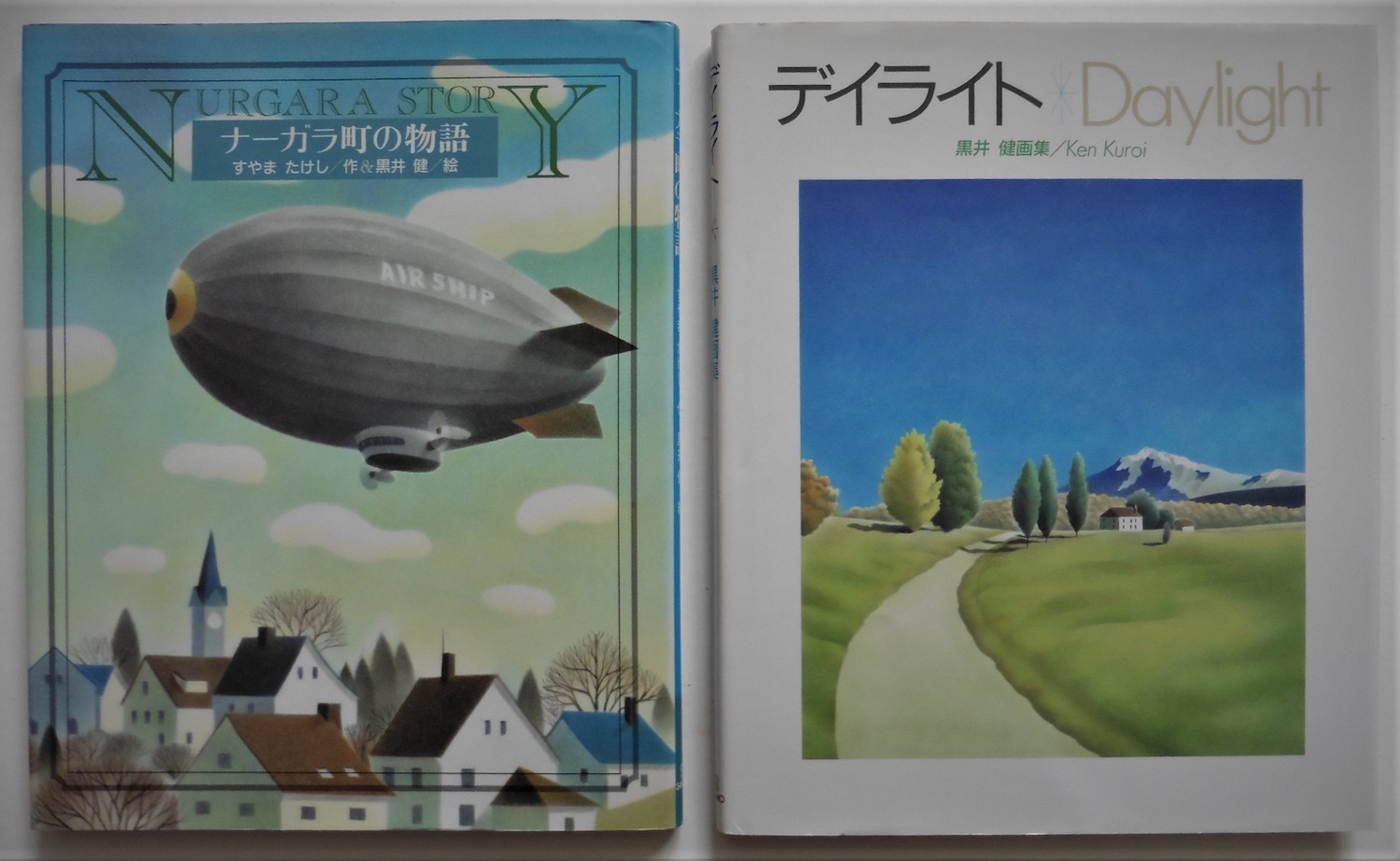

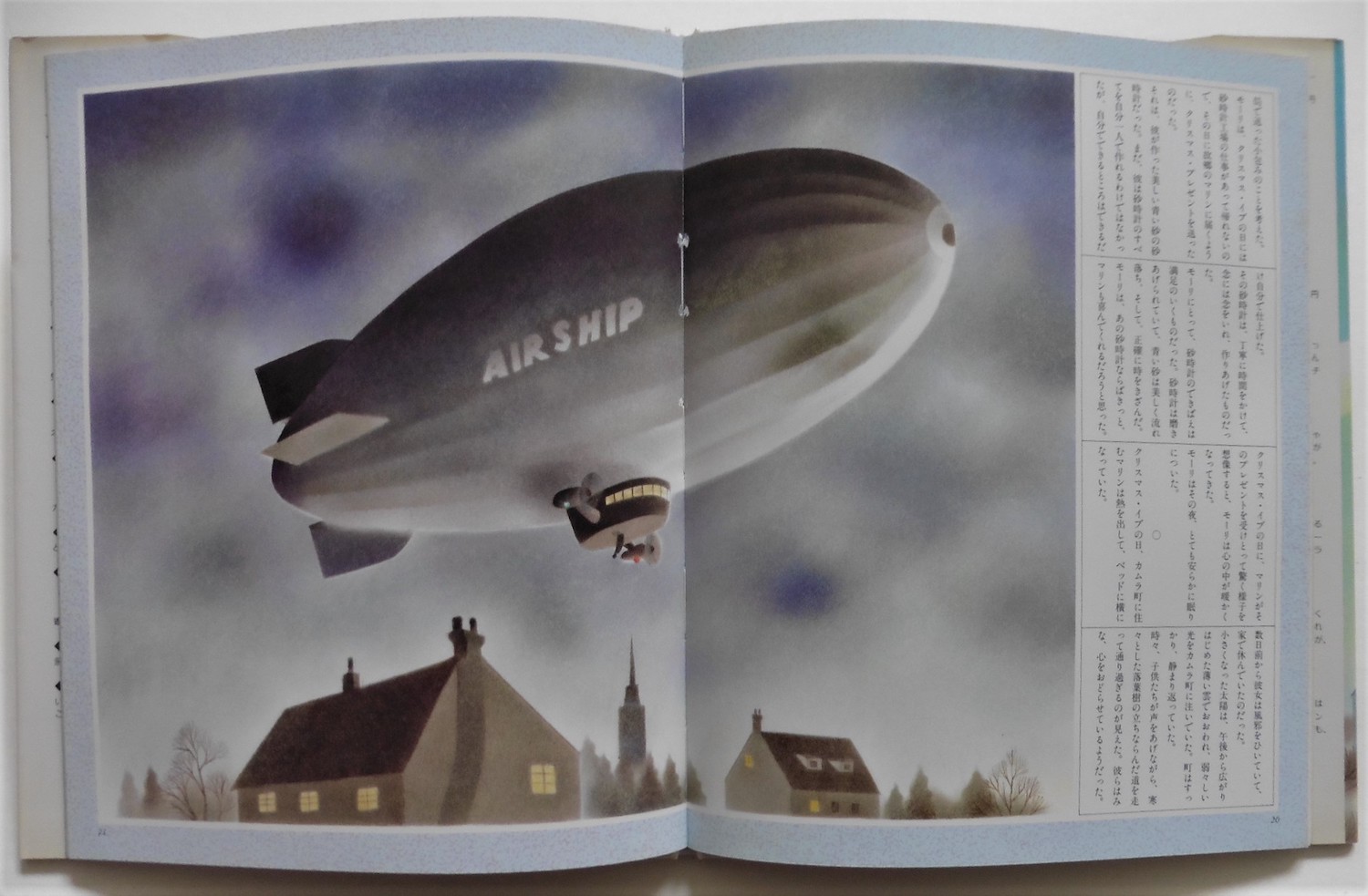

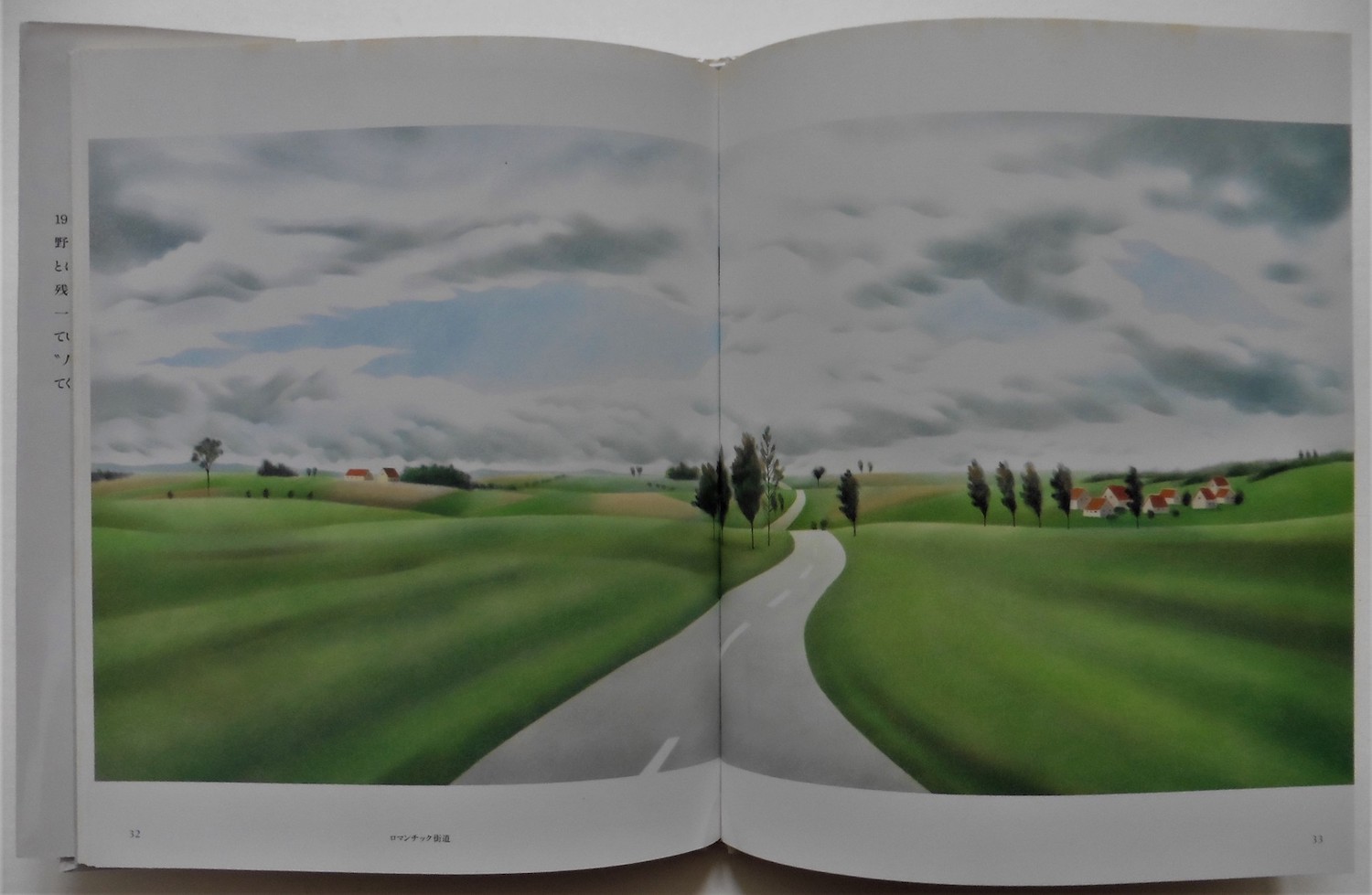

一人は黒井健さんです。

この人のファンは多いと思います。

とにかくやさしい、どこまでもやさしいという感じの絵です。

画集が何冊も出ているように、絵そのものが絵本という感じです。(写真13~15)

私は特に黒井さんが描く雲が好きで、風景画を描くときは意識しますね。

空にも雲にも樹々にも道にも使われるグラデーションは、黒井さんの絵の真骨頂と言えるでしょう。

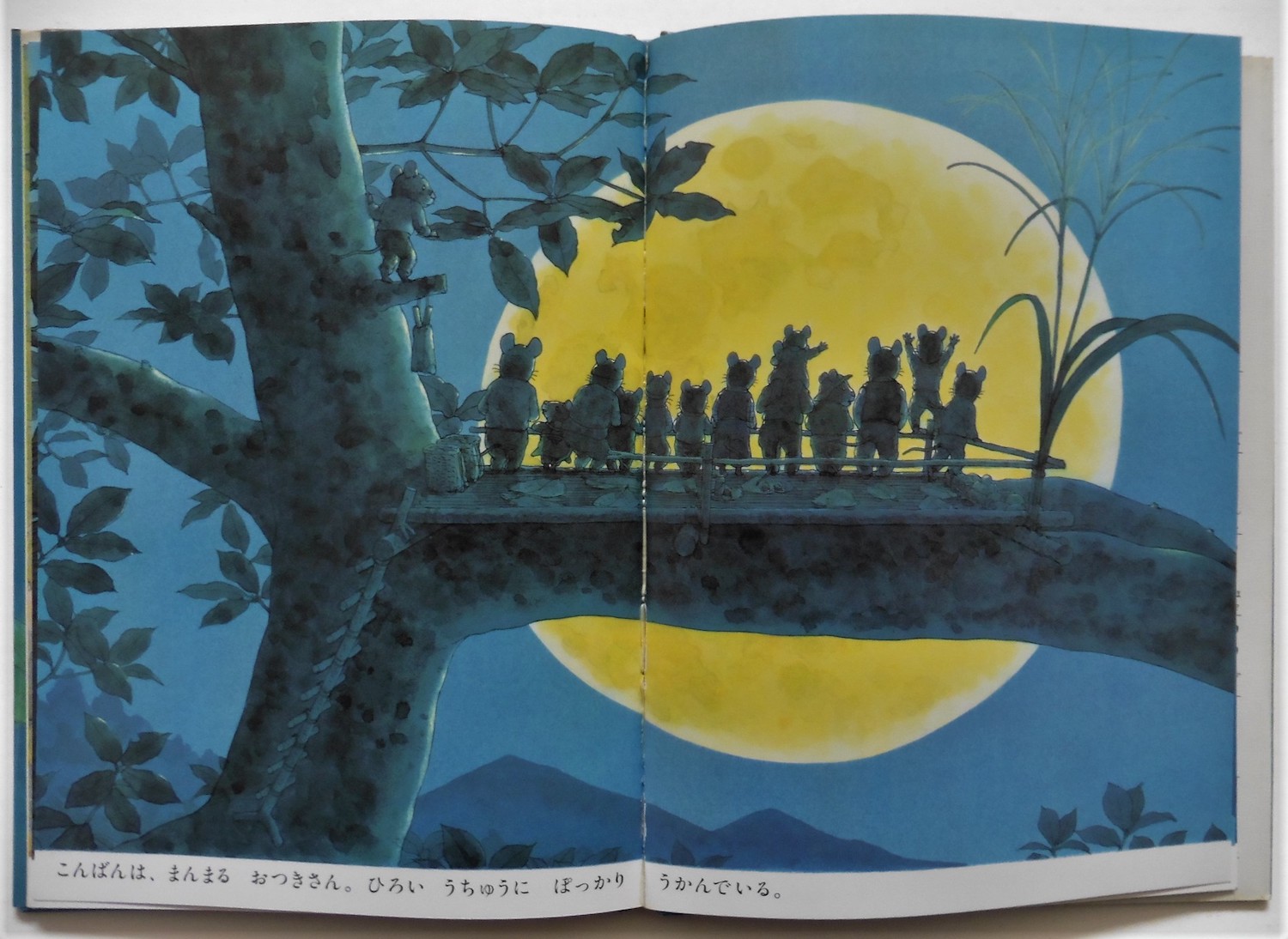

もう一人はいわむらかずおさんです。

多くの人と同じように、私も大人気の『14匹のシリーズ』から入りましたが、

その中でしばしば用いられている斬新な構図は大変勉強になりました。

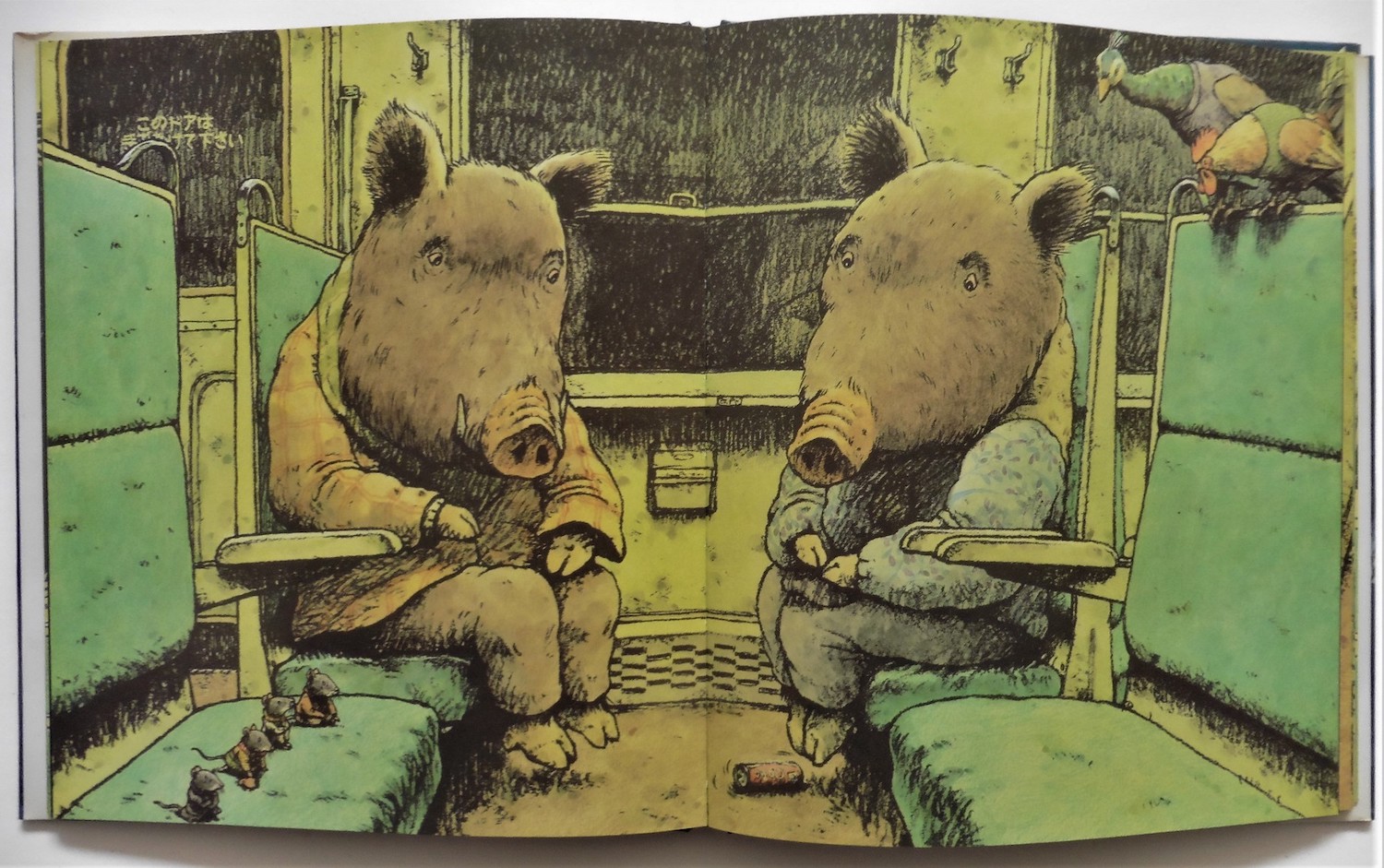

そして『14匹のシリーズ』とは打って変わってシリアスな内容の社会派絵本

『ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ』では、

車内での主人公の位置を常に確認しながら読み進めると、

より緊迫感が増すことに気づき、この作家の並々ならぬ構成力に舌を巻くと同時に、

人気シリーズだけではわからない絵本作家の奥深さにも気づきました。(写真16~18)

このように絵本との出会いを振り返ると、

私の絵本観や絵本の楽しみ方のおおよその基礎が最初に作られていたことがわかります。

やはり最初の出会いというものは重要なのですね。

ところで今回紹介した絵本作家は、オールズバーグ以外は皆日本の作家です。

これはたまたまで、次回からは外国の作家もたくさん登場します。

お楽しみに!