第26回『絵本は小さな美術館』その3. 見開き画面の活用法

今回は私の提案する「絵本のメディア性」の中でも絵本でしかできない表現手法としての『見開き画面の活用法』について、実例を挙げて紹介したいと思います。

私が見開き画面の使い方について着目するようになったきっかけは、やはり一冊の絵本との出会いでした。

今から20年ほど前、岡山の丸善書店の洋書の絵本コーナーで偶然見つけた絵本を開いて、私は目を見張りました。

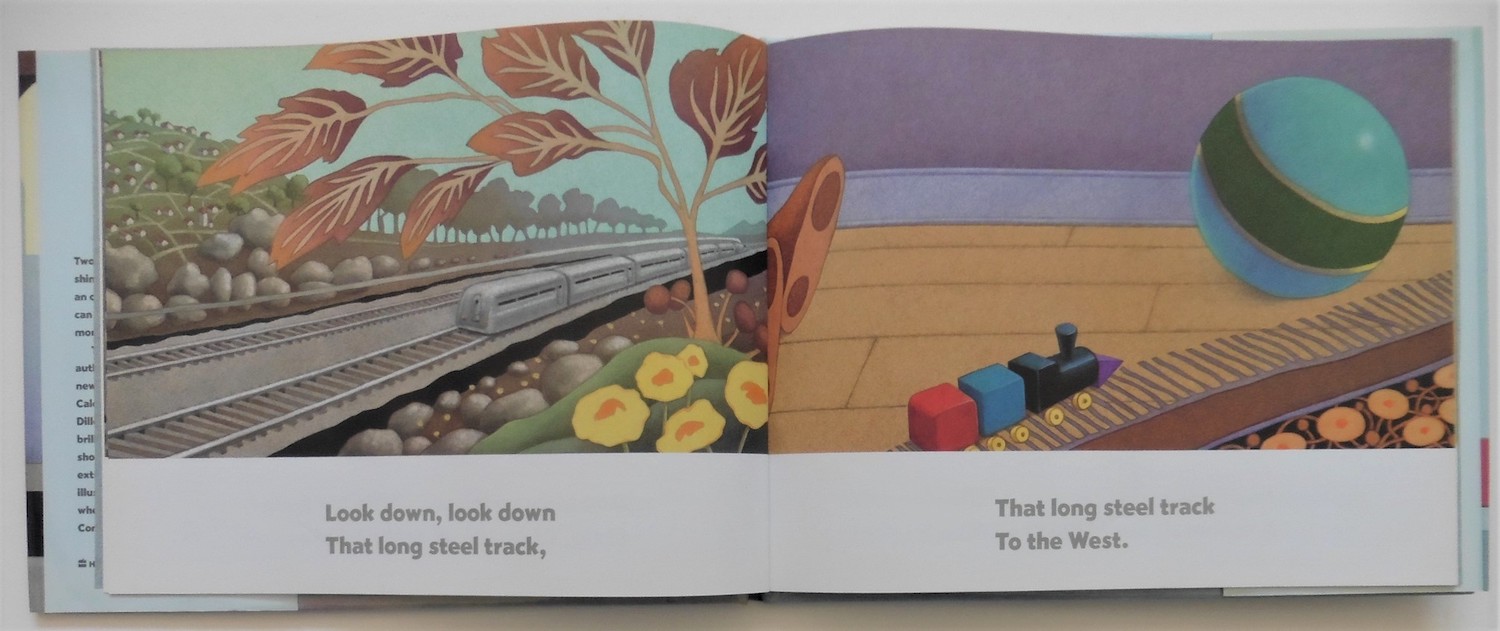

タイトルは『TWO LITTLE TRAINS』、作者はレオとダイアンのディロン夫妻。(写真1)

洋書なので本文も英語です。

難しい英語ではありませんが、訳すというひと手間がかかるので、自然と絵の方に目が向くわけで、それが「絵本のメディア性」を理解するのには都合がいいのです。

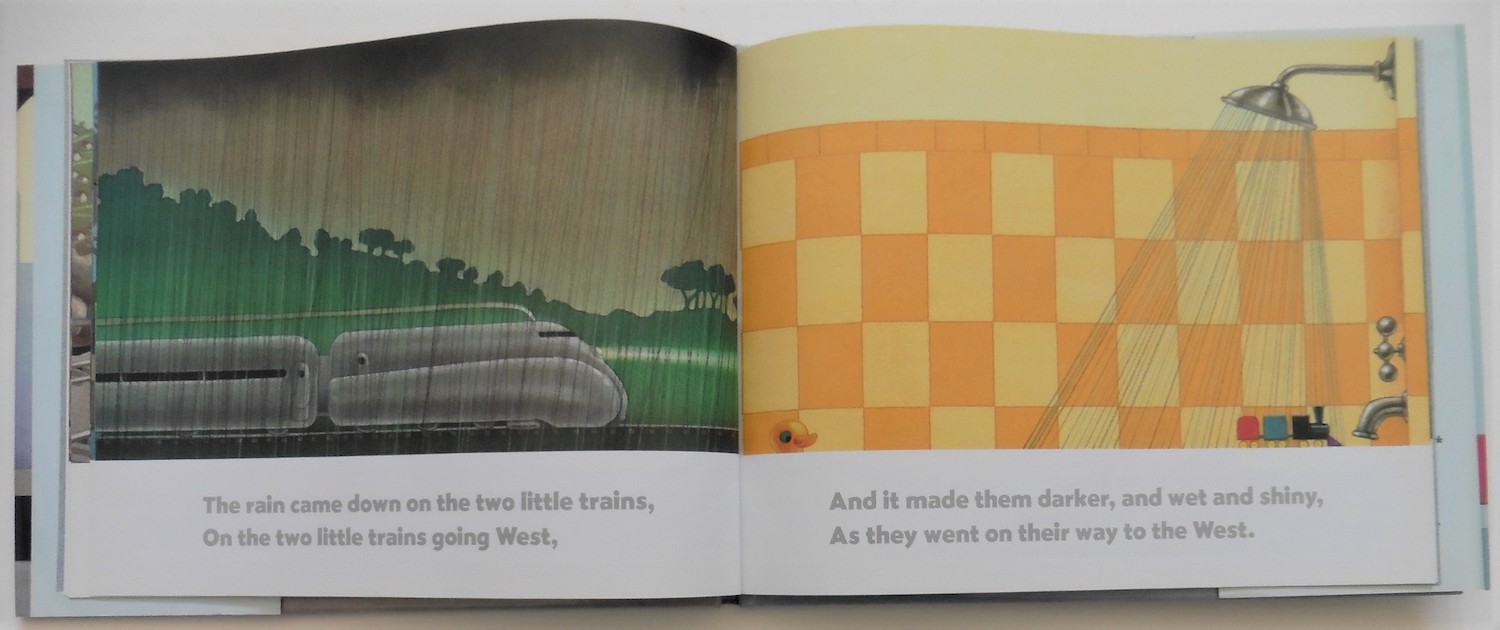

絵本を開けば見開き状態になりますが、この絵本はその見開き画面を斬新な手法で活用していました。

左右の画面は左側が実景で、右側がその見立てになっているのです。

主役は列車ですが、左側が現実の列車で、右側がおもちゃの列車です。その仕掛けに気づくとどんどんこの絵本にはまっていきます。

見立ての仕方がウィットに富んでいて、とてもやさしいまなざしが感じられるからです。(写真2、3)

ところでこの絵本には最後まで登場人物が出てきません。

テキストにも状況説明はありません。

それらはあくまで見る人の想像力に委ねられているのです。

だからこそ余韻があり、見た後に温かい気持ちになれるのです。

どこまで想像力が働くか、ぜひ挑戦してみてください。

ポイントは左側で旅をしているのは誰か、右側でごっこ遊びをしているのは誰かです。

私はこの素晴らしい絵本をたびたび授業や講習会で活用しています。

そして受講生に必ず最後に尋ねる質問があります。それは

「なぜこの絵本のタイトルがTWO LITTLE TRAINSなのか」というものです。

ひとつは「おもちゃの列車」と誰もが分かるのですが、もうひとつの「小さな列車」とは何なのか?想像力に働きかける難しい質問ですが、ここが分らないとこの絵本を本当に体験したことにはならないと思うからです。

この出会い以来、『見開き画面の活用法』は私の絵本研究の大きなテーマになっていきました。

そうすると次々と面白い絵本に出会えるから不思議です。

以下に紹介してみましょう。

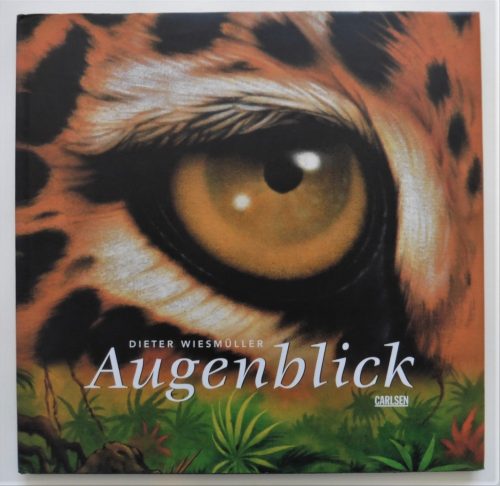

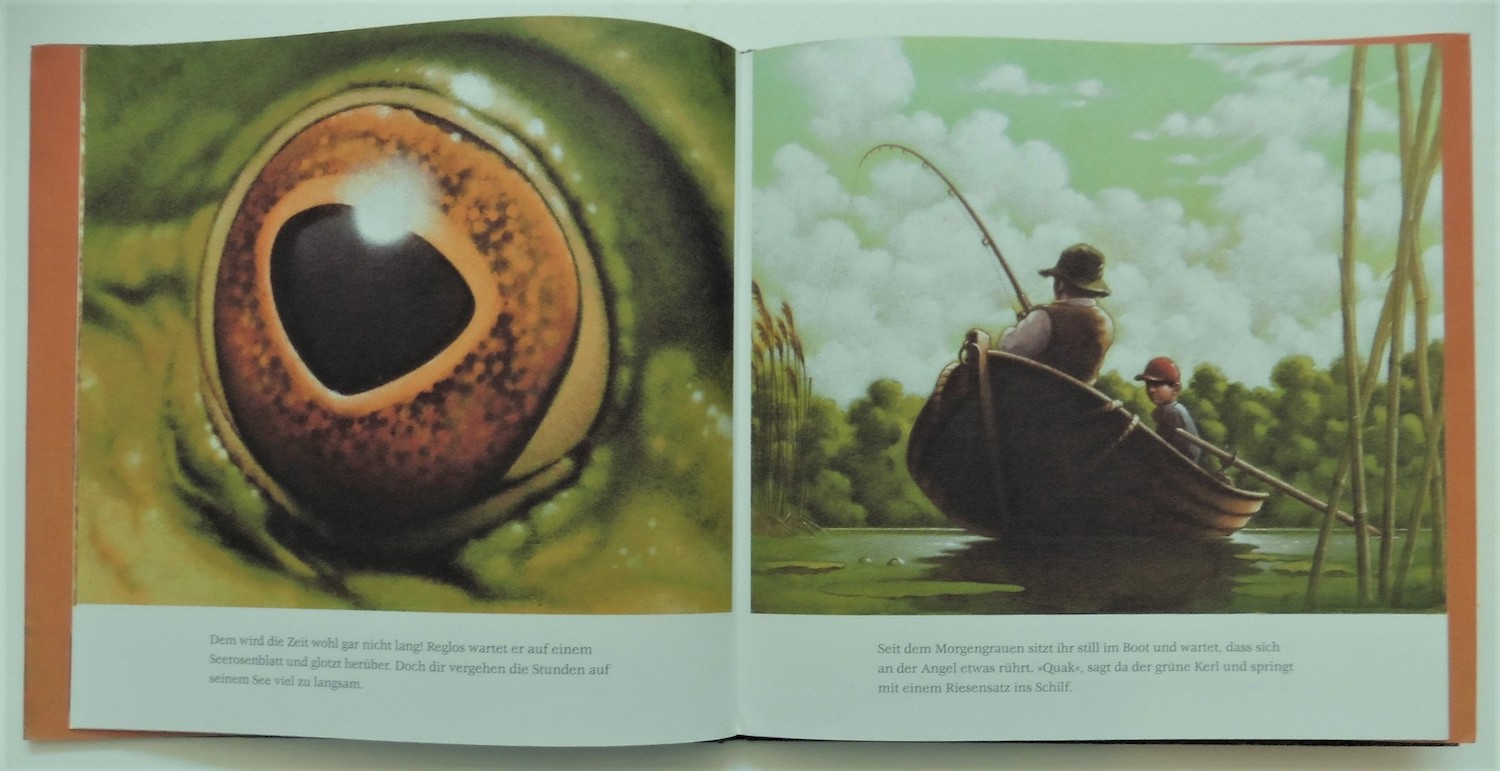

『Augenblick』はドイツに旅行した際、現地の書店で偶然見つけた絵本です。(写真4)

作者はワイズミューラーで、タイトルの意味は「瞬間」です。

テキストはドイツ語ですから、お手上げです。

その分一生懸命絵を見ていくと、この絵本の見開き画面の仕掛けが分ってきました。

ちなみにこんな構成です。

左側の絵は生物の眼のクローズアップです。右側の絵は人間のいる情景です。(写真5)

さて分ったでしょうか。

そうです。右の絵は左の生物が目撃した一瞬の情景なのです。

ではその生物は何でしょう?

それを目の特徴で判断させるのが、この絵本のねらいです。

この場合は「カエル」が答えです。

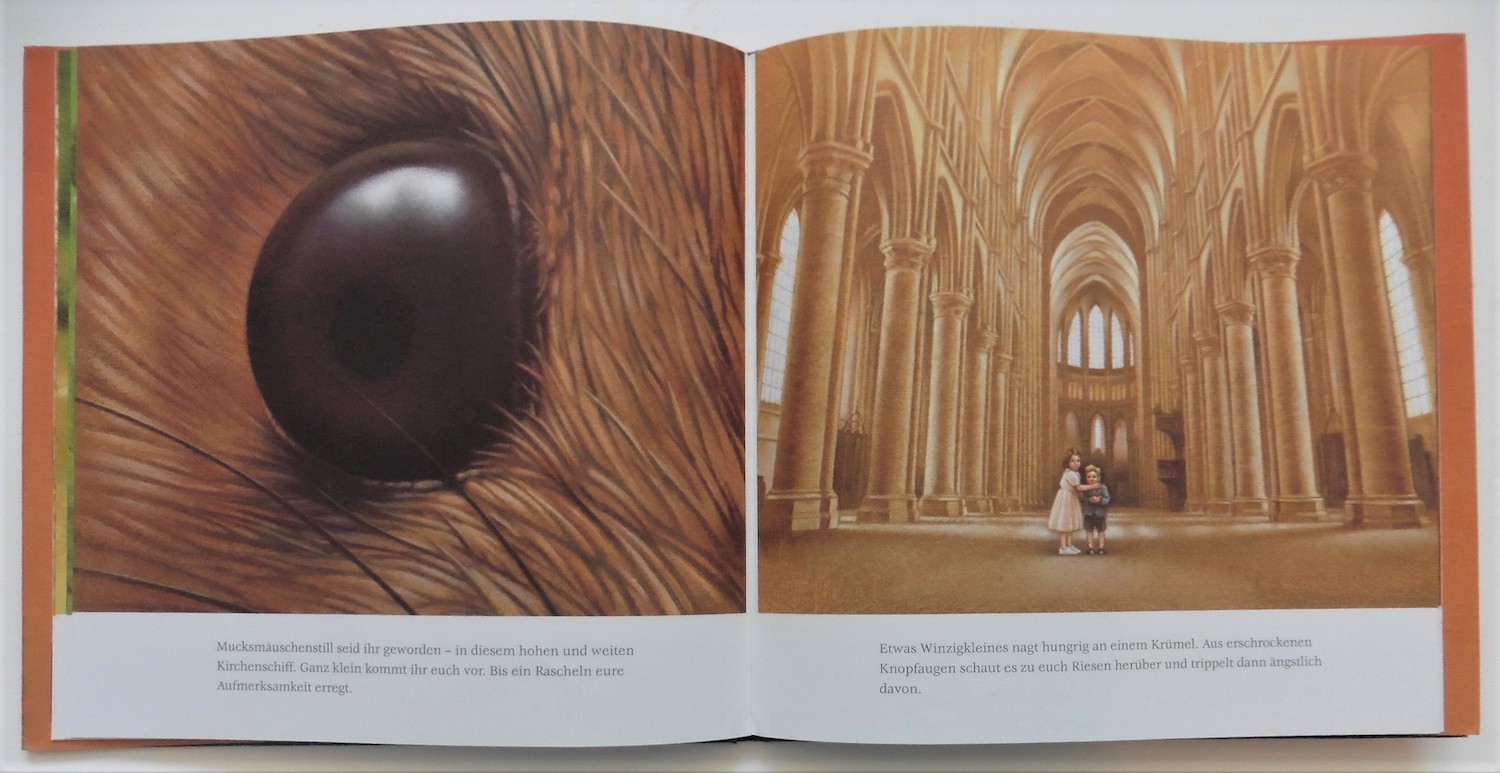

ではこの見開きはどうでしょうか。

右の情景を見ている左の生物の正体は何だと思いますか?(写真6)

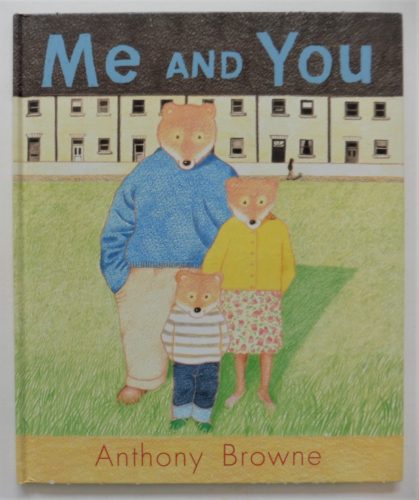

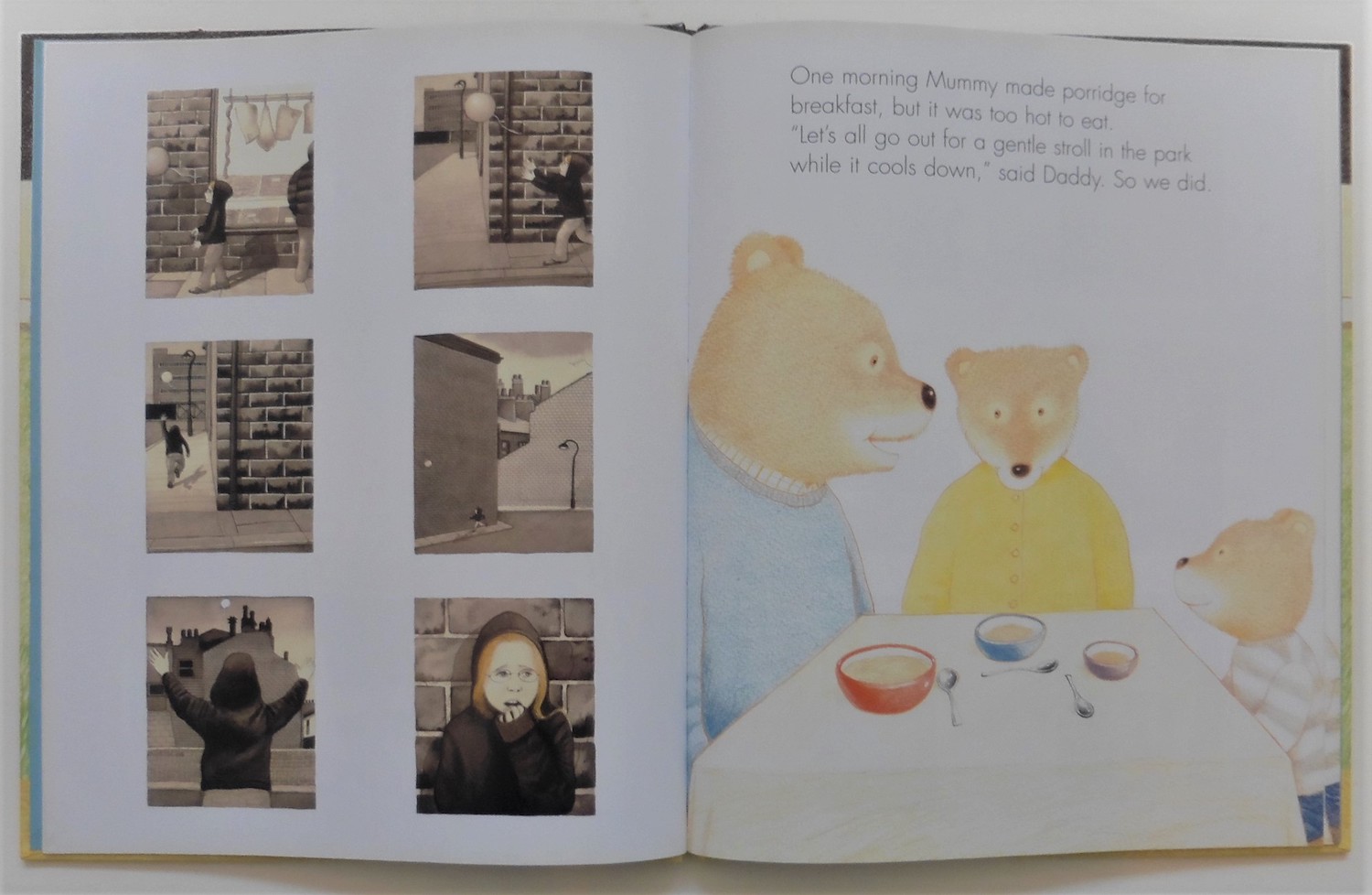

次の絵本は日本でも人気の高いイギリスの絵本作家アンソニー・ブラウンのものです。

ブラウンは作家編でも取り上げる予定ですが、今回のテーマでもとても貴重な作品を残しています。

タイトルは『Me AND You』。

表紙を見ると擬人化されたクマの家族が登場しています。

彼らが主人公ですが、表紙をよく見るともうひとりの重要な主役が描かれていることに気づきます。

皆さん、分かりましたか?(写真7)

こういう仕掛けがブラウン流なのです。

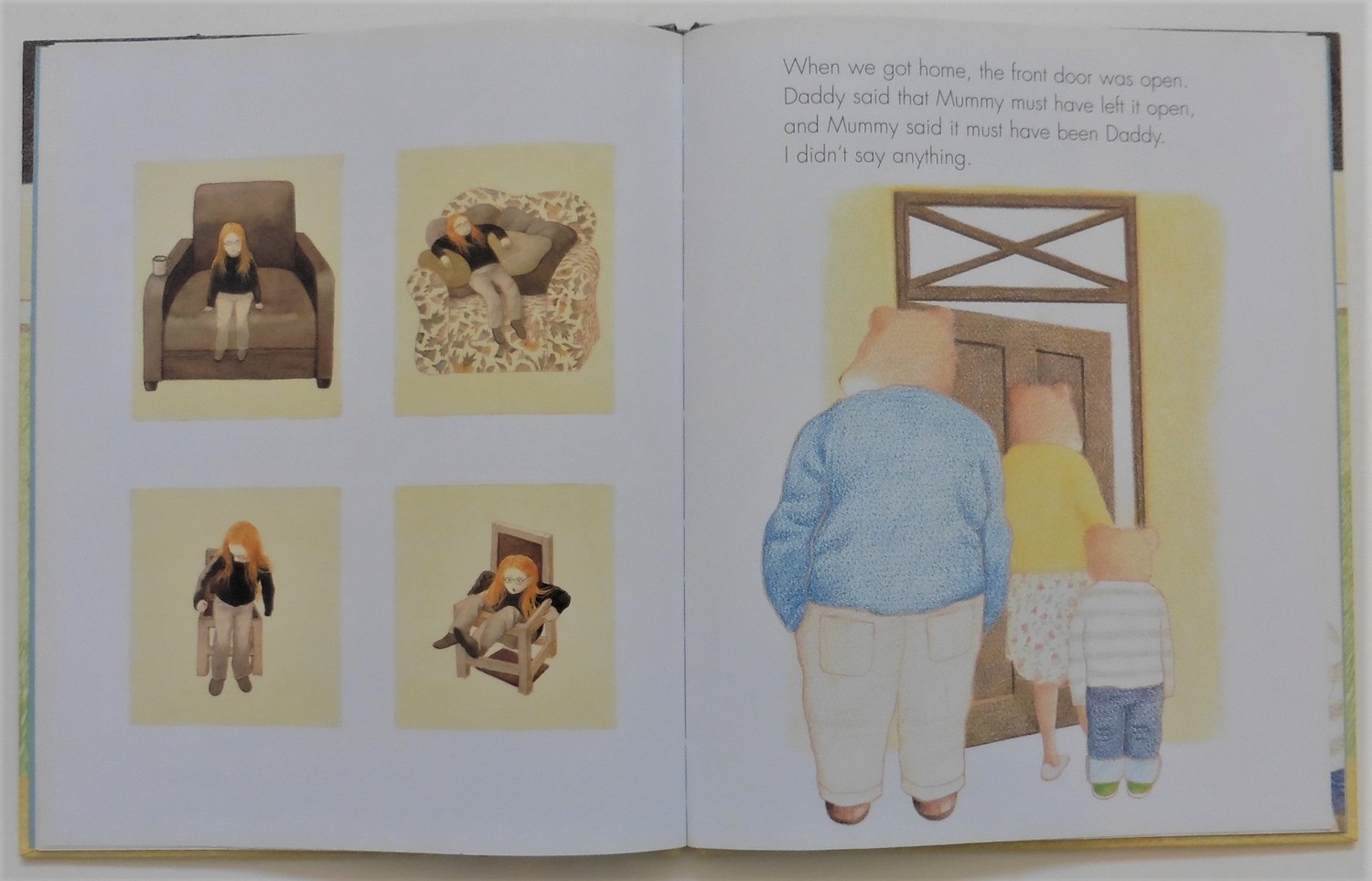

本をめくって見開きにすると、とてもユニークな画面構成になっていることに気づきます。

なんと左右で全く異なる話が、異なる描法で展開しているのです!(写真8、9)

左側はセピア長のシリアスな画面で、テキストは一切ありません。

右側はクマの家族のユーモラスな情景がパステル調で描かれていて、テキストも付いています。

そしてしばらくはこの平行状態が続きますが、やがて一つのお話に合流するのです。

ここから、私はかつて読んだ村上春樹氏の『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』という大長編小説を思い出しました。

またこの絵本は『三匹のぶた』という絵本のパロディなのですが、この仕掛けによって原作をはるかに超えた感動を私たちに与えてくれます。

まさに「ブラウン恐るべし」です。

以上の三冊は日本語版が出ていませんが、これからの三冊はいずれも日本語版で紹介できます。

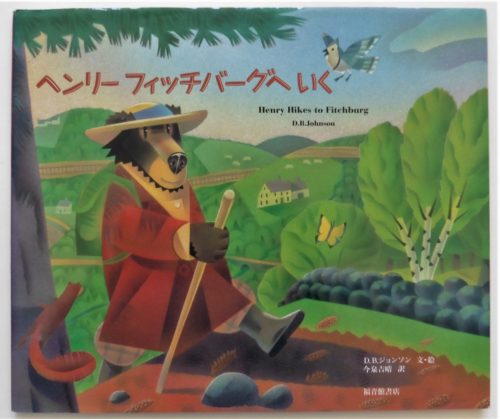

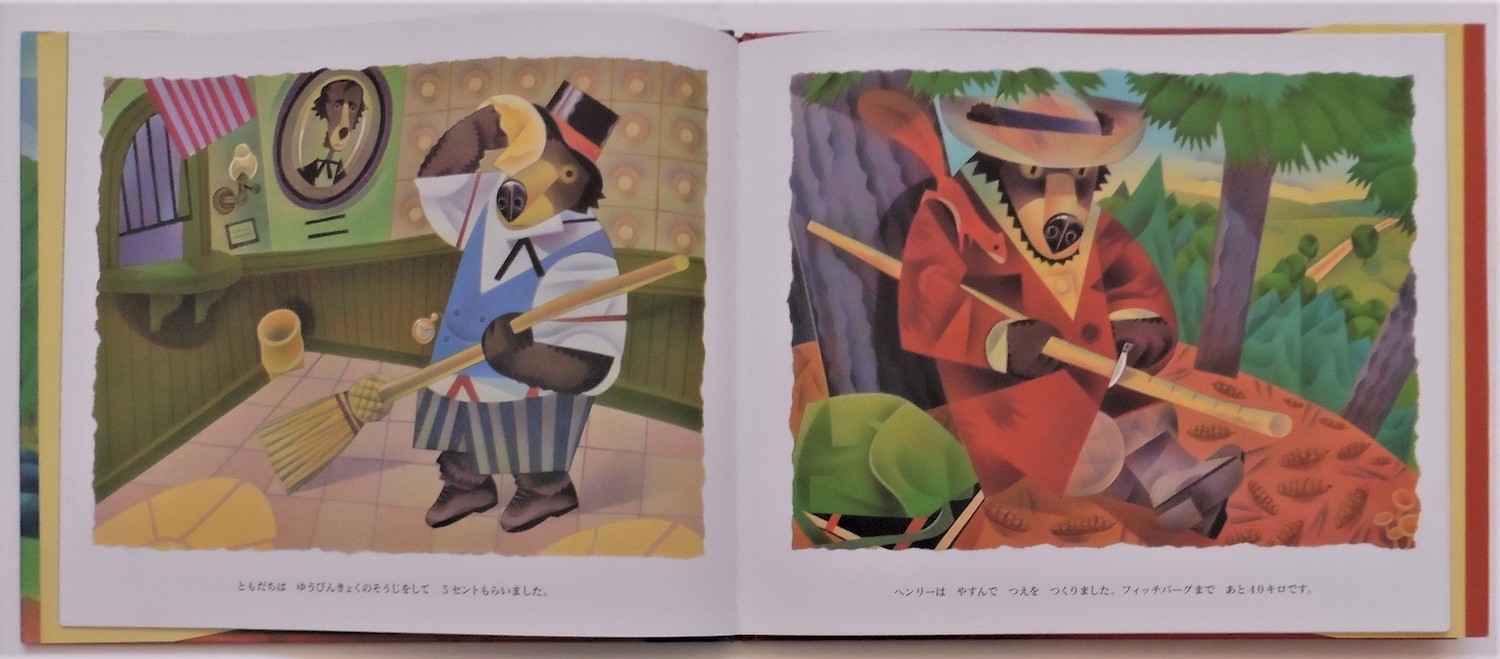

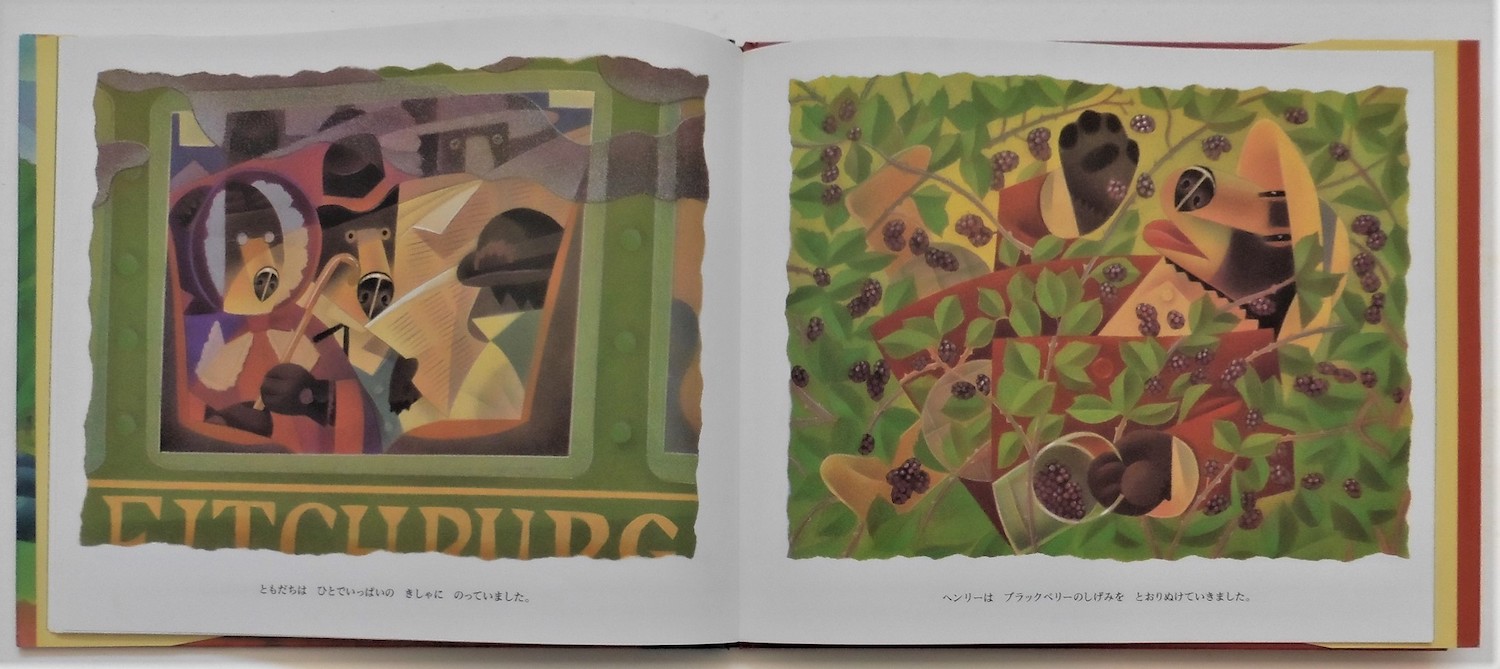

一つ目は『ヘンリー フィッチバーグへいく』、作者はD.B.ジョンソンです。

内容は19世紀のアメリカの自然主義者ヘンリー・ソローの価値観と生き様をユーモラスに描いたものです。(写真10、11)

この絵本の見開き画面は左側に友だちの効率主義的な行動が、右側にヘンリーの自然主義的な行動が対照的に描かれています。

描法はどちらもキュビスム風の斬新なスタイルです。

授業や講習会でも時々扱う絵本ですが、二人の生き方の優劣について問うのは難しいので、どちらの生き方に共感するかを聞いています。

ヘンリーのように自然主義で生きるのは、便利を知ってしまった現代人にはなかなかできないようです。

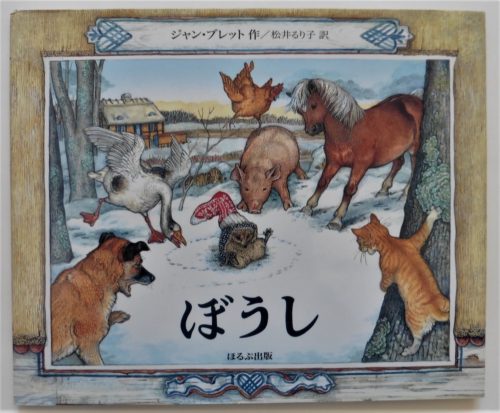

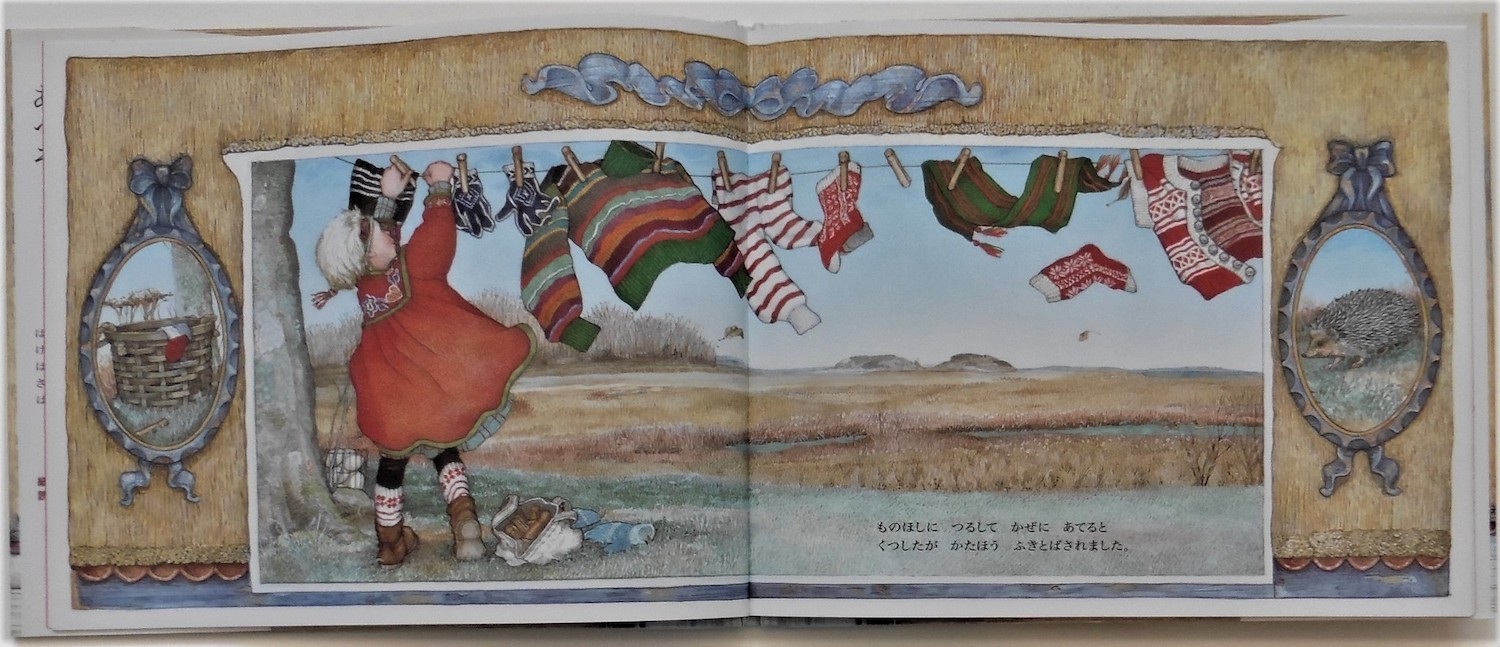

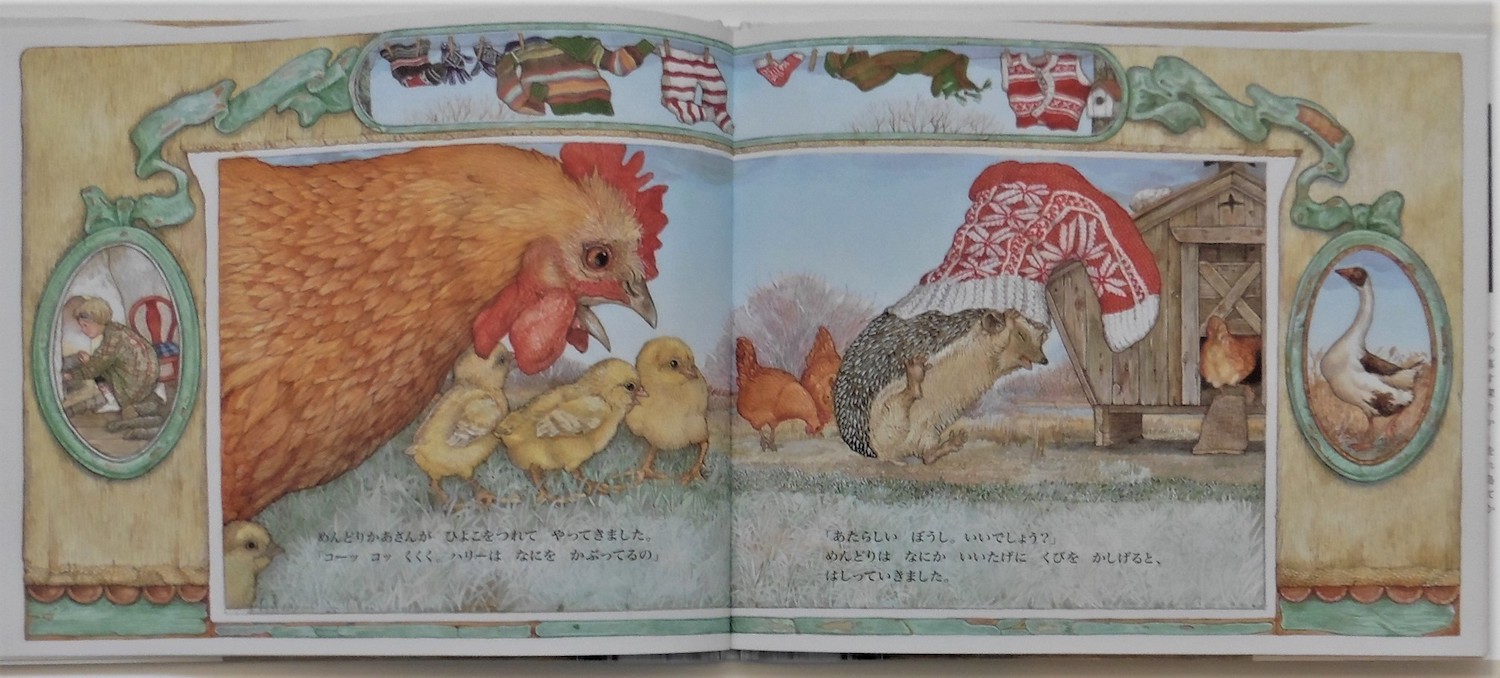

二つ目はジャン・ブレッド作の『ぼうし』です。

ブレッドは対象の描写力と画面の構成力に長けています。

この絵本にもその長所がいかんなく発揮されています。(写真13)

この絵本の見開きは実に凝っていて、すぐには構造が理解できませんが、いくつかの画面を比較しながら確認していくとようやく見えてきます。

見開き画面に前後のページをつなげる仕掛けが隠されているのです。中央画面と左右および上部の小画面に注意してみてください。(写真14,15)

ストーリーはあわてもののハリネズミが風で飛んだ毛糸の靴下をぼうしのようにかぶってしまったことから起こるドタバタ劇です。

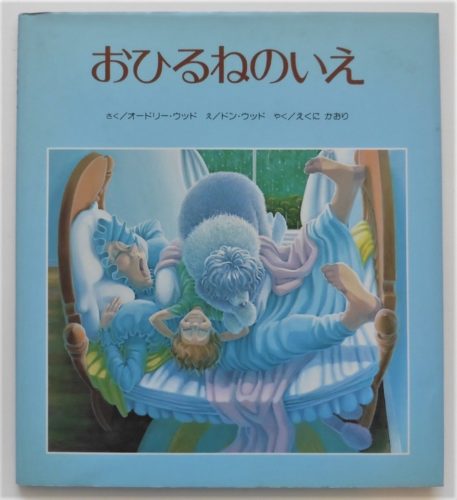

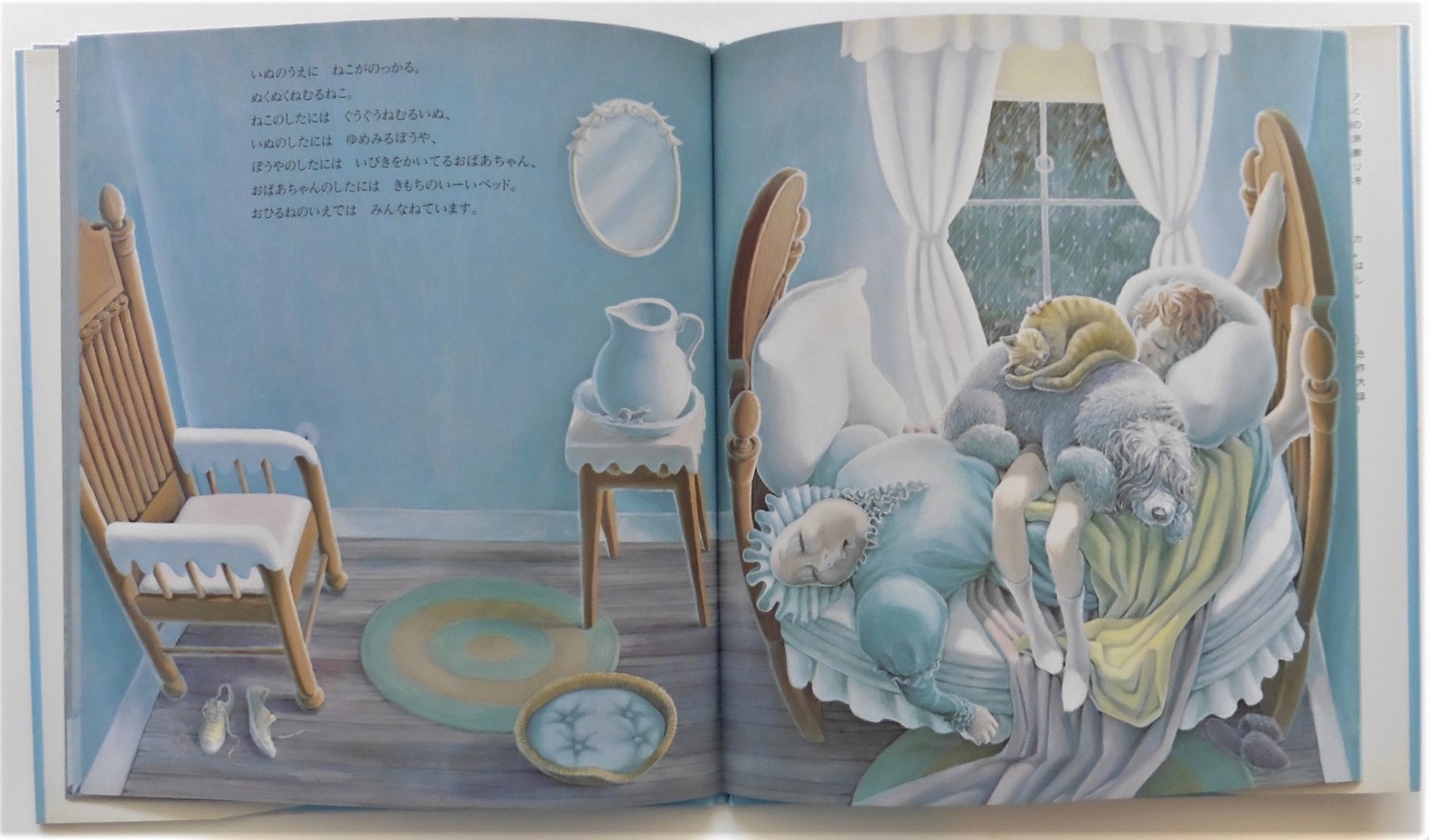

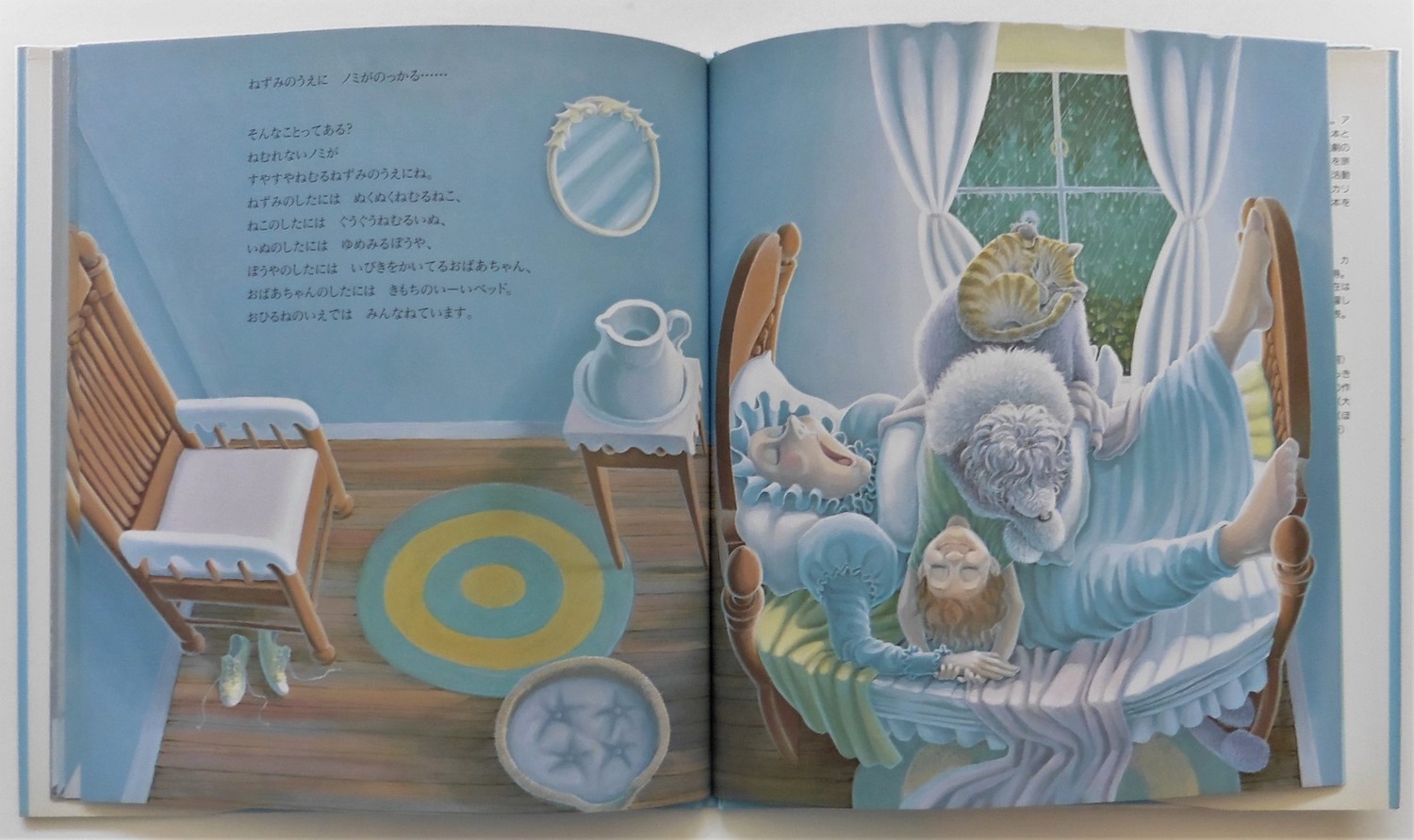

三つめはドンとオードリーのウッド夫妻による『おひるねのいえ』です。(写真16)

すべての場面が見開きの一枚絵でできているので、迫力十分です。

ブルーグレーを基調とした色彩も独特で、印象的です。登場する人物や動物はみな寝ているだけです。

定点観測に見える各場面で変化しているのは、時間の経緯とともに微妙に移動する視点と静から動への変化、そして色彩です。

それと並行して部屋の中の様子も次第にエスカレートしていきます。

ストーリーと造形が見事に連動して変化する様は一見の価値ありです。

最後はどうなってしまうのかって、それはお楽しみということで…。

いかかでしたか。

今回は『見開き画面の活用法』という観点から、ユニークな6冊の絵本を紹介しました。

この着眼点で皆さんもいろいろな絵本に当たってみることをお勧めします。

斬新な手法の絵本に巡り合えた時は、ぜひご連絡ください。