第30回「小さな判型の魅力的な絵本たち」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

絵本には様々な判型があります。

大きいものや小さいもの、縦長や横長に正方形、それらは絵本の内容と深く関係しています。

ちょうど画家が絵を描く時にキャンバスを選ぶのに似ています。

画家は絵の内容にあった大きさや形を考えて選びますが、

絵本作家も同様な思考から、内容にあった判型を選んでいると思います。

こうして世の中には様々な判型の絵本が存在するため、コレクターは本棚に整理する際に困惑します。

絵本は決してきれいに棚の枠に収まりきららないからです。

それは一人一人の人間が決して同じ大きさの枠に収まりきらないのに似ています。

だから絵本の判型は大事にしなくてはいけないのです。

今回紹介するのは、小さな判型の絵本です。

「小ささ」が魅力となるように、どれも装丁が凝っていて、宝物にしたくなるような絵本ばかりです。

もちろん中に納められたイラストは“珠玉の逸品”と言えるようなクオリティを持っています。

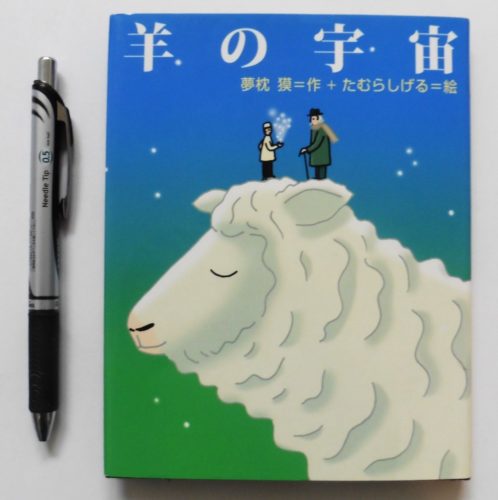

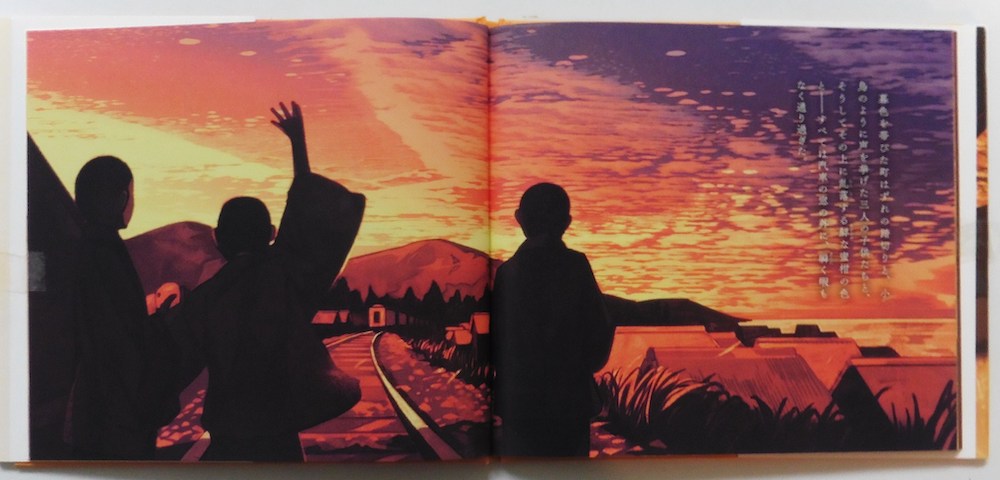

最初に紹介するのは夢枕獏:作、たむらしげる:絵による『羊の宇宙』(文藝春秋)で、

サイズは17.3×13.5㎝です。(写真1)

題名からして “羊の画家” として持っていなくてはいけない一冊だと思い、買いました。

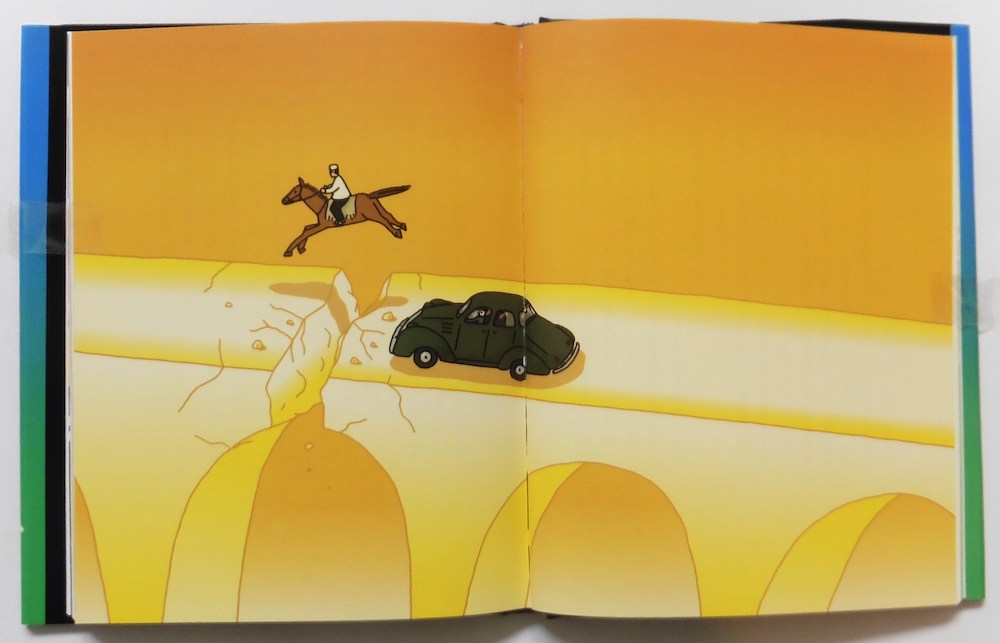

この絵本、内容が哲学的で深いのです。

登場人物はアインシュタインと思われる老物理学者と羊飼いの少年で、

この二人が「宇宙の真理」についてそれぞれの立場から語り合うのですが、

少年の思考が実にユニークです。

例えば作業効率を上げたらどうなるかという問題では、

老物理学者は浮いた時間を余暇に使えば良いと考えますが、

少年は時間が余ったら人間はもっと働いてしまうと考えます。

現実に世の中はそうなっていますよね。

効率化が進むとどんどん忙しくなって、1年が飛ぶように過ぎていきます。

また老物理学者の「この宇宙は一体何でできている?」という問いに対する羊飼いの少年の答えは

「この宇宙は羊と羊じゃないものからできている!」ですが、

私は「羊」を「自分」という言葉と置き換えて、この答えにいたく感心しました。

たむらさんのシュール・ポップなイラストも素敵で、哲学の世界へと誘ってくれます。(写真2.3)

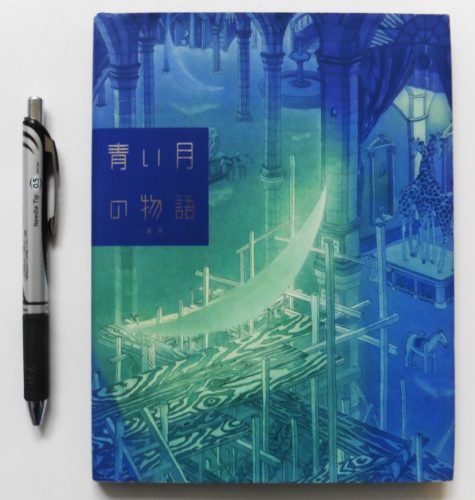

二冊目は版画家の小浦昇:絵、青居心:詩による『青い月の物語』(ダイヤモンド社)で、

サイズは21×16㎝です。(写真4)

「月」は私もしばしば絵のモチーフとして使うので、小浦氏の

「月明かりだけの世界にいると、喜びや恐れなどの不可解な意識を持った自分を自覚するのです。」

という感覚に共感します。

この絵本は断片的な詩と青を基調とした幻想的な絵の組み合わせでできていて、

それぞれが自立するとともにそれとなく関連もしているので、

順番にめくる必要はなく、偶然開いたページの詩と絵を楽しむことができます。

もちろん最初からめくって行って、自分なりに物語を紡ぐこともできます。

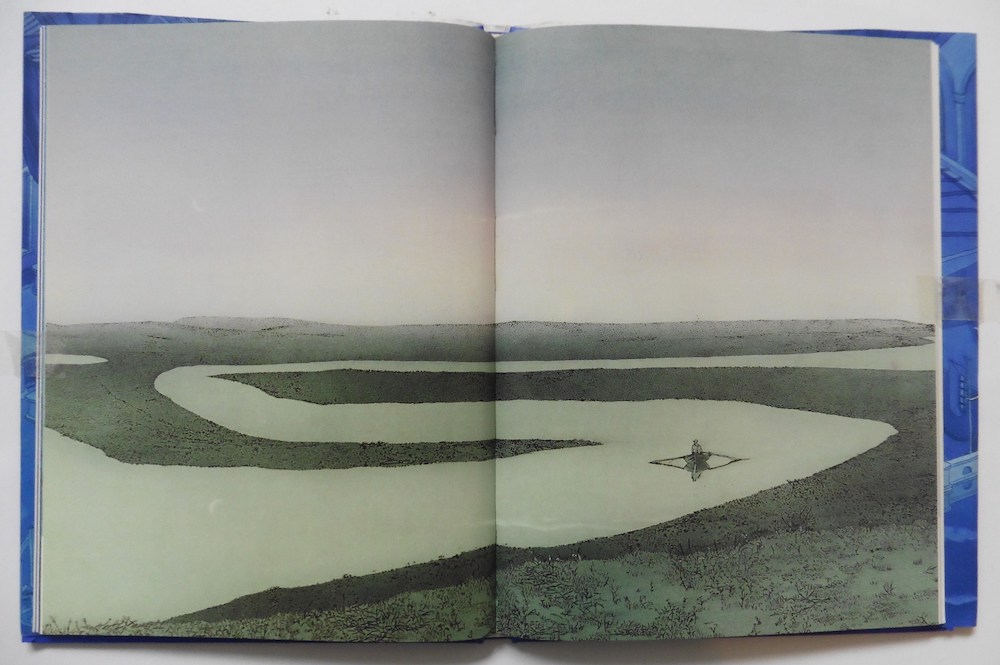

絵はどこか前出のたむらさんにも似ていますが、

ロマンチックで描写の密度が高いので、

一枚の絵をずっと見ている内に眠りに堕ちる人もいるのではないでしょうか。(写真5,6)

きっと素敵な夢が見られるでしょう。

ちなみに同作者による『赤い月の物語』の方もお薦めです。

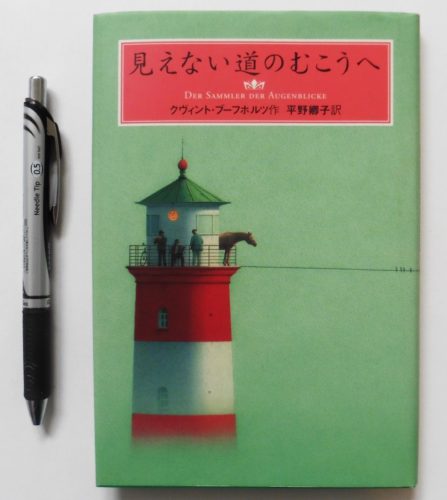

三冊目はドイツの画家ブッフホルツ:文と絵、平野卿子:訳の『見えない道のむこうへ』(講談社)で、

サイズは19.5×13.5㎝です。(写真7)

ブッフホルツの絵は最初輸入絵ハガキで知りました。

マグリットに似た発想と優しいタッチ、静かな詩情が魅力でした。

絵ハガキをたくさん集めている内に絵本作家であることを知り、

最初に買ったのが『おやすみ、くまくん』(徳間書店)です。

この絵本も名作ですが、なかなか他の翻訳絵本が出ないので、

しばらくは洋書版でいくつか揃えました。

そうしてやっと出会えたのがこの絵本でした。

実はこの絵本の洋書版はサイズが33×25㎝とかなり大判で、中のレイアウトも違います。

同じ絵本でも判型が違うと印象が変わります。

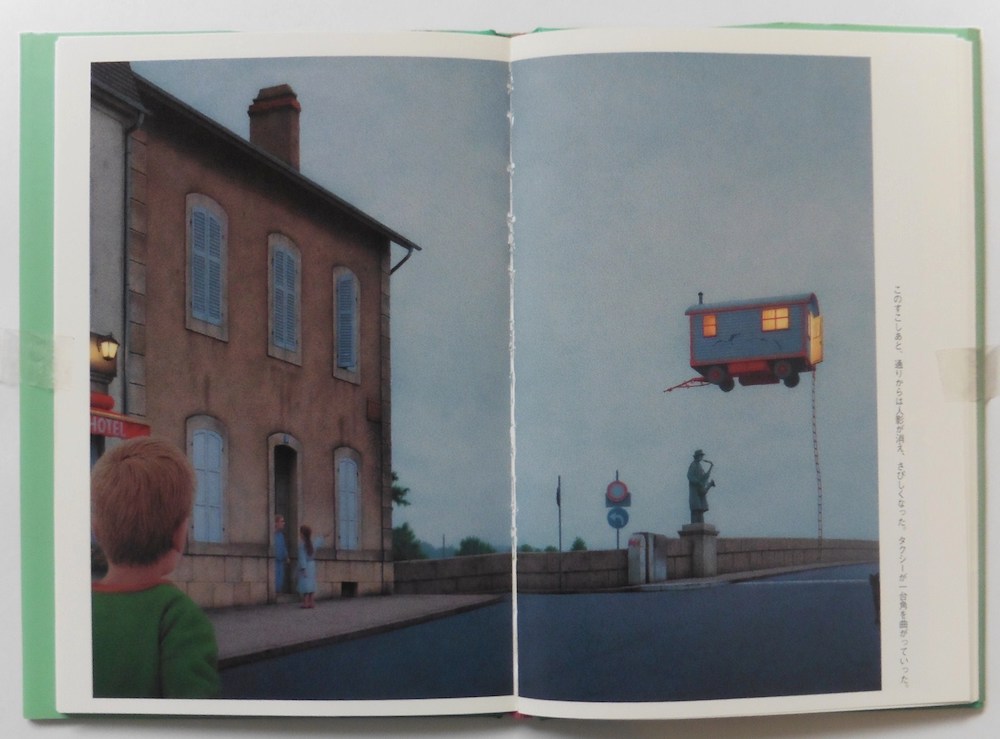

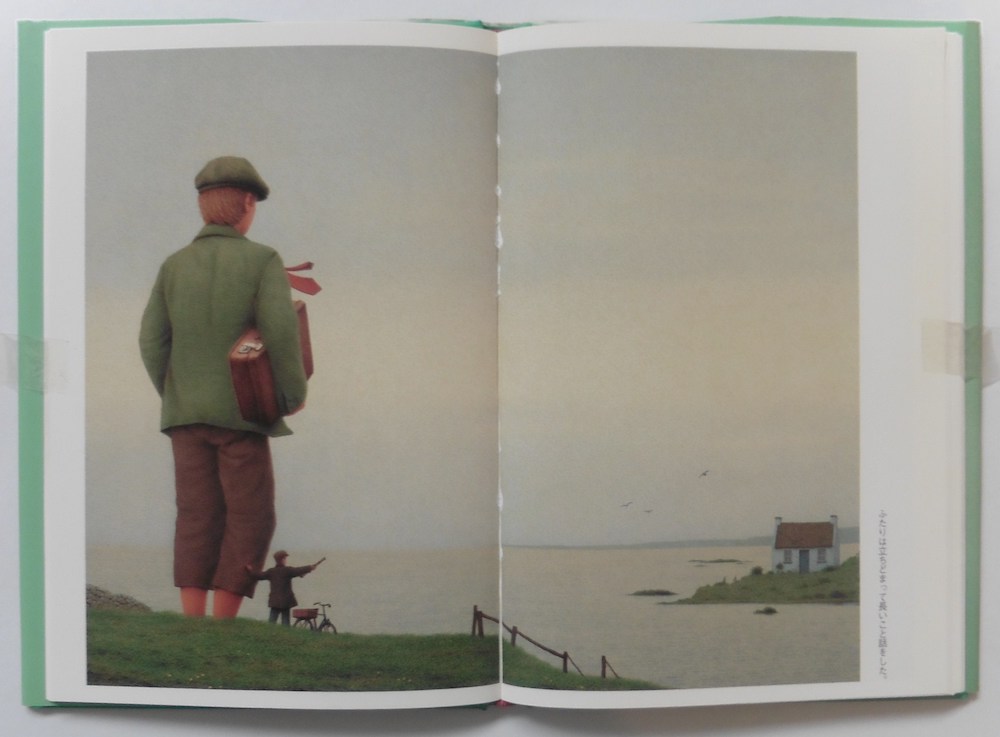

内容はマックスと言う画家の物語で、

出会った少年にしてきた「不思議な旅の話」の絵を、まとめて見せるという設定です。

マックスはブッフホルツの仮身ですから、作家の画集にもなっています。

それらの絵が明るくほのぼのしているにもかかわらず、ちょっとシュールなので心に残るのです。(写真8,9)

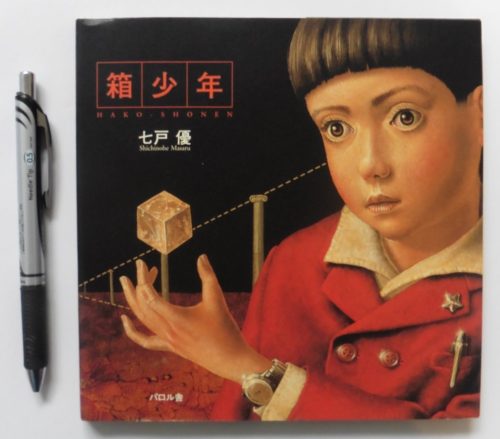

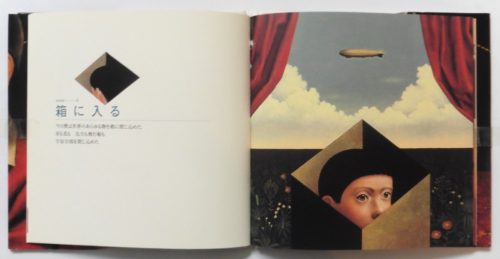

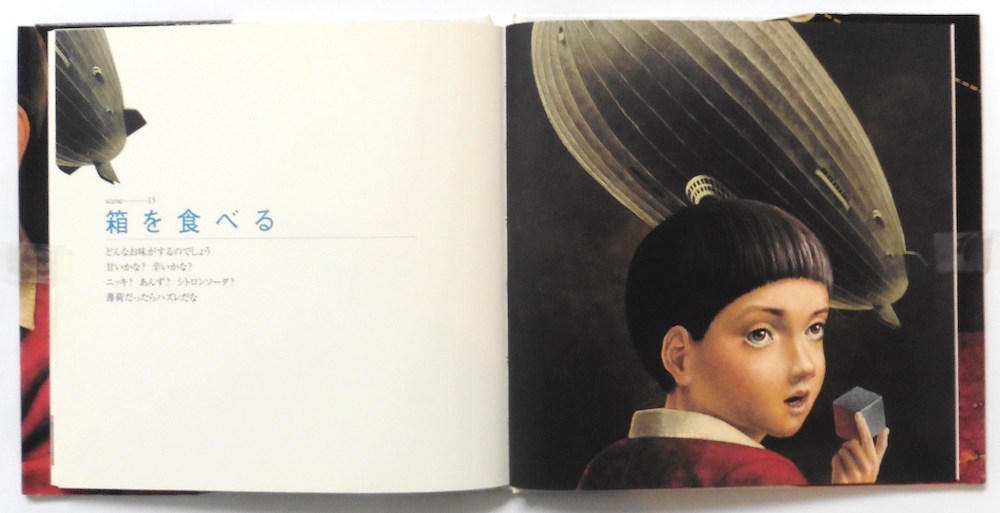

四冊目は七戸優:作・画の『箱少年』(パロル舎)で、サイズは18.2×18.5㎝です。(写真10)

七戸優は画家・イラストレーターで、美少年・美少女が主人公の魅惑的な絵本をいくつも出しています。

『箱少年』では、箱をモチーフに七戸得意の不条理劇が次々と展開されます。

一つの見開きでテーマが完結する構成ですから、どこから見ても構いません。

というわけでこの絵本も画集に近いものです。

私が好きなイラストはいずれも飛行船が登場するシーンで、飛行船の持つどこか不思議でどこか怖いイメージがよく引き出されているように思います。(写真11,12)

飛行船は私も時々使うモチーフなので、刺激を受けます。

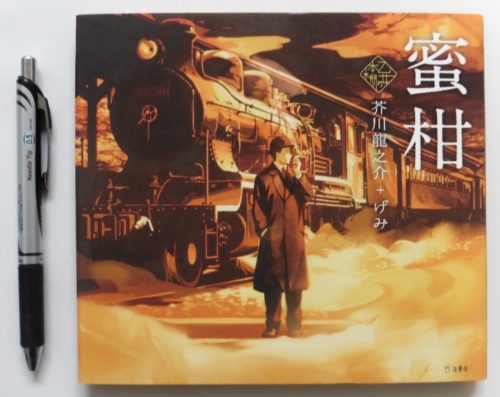

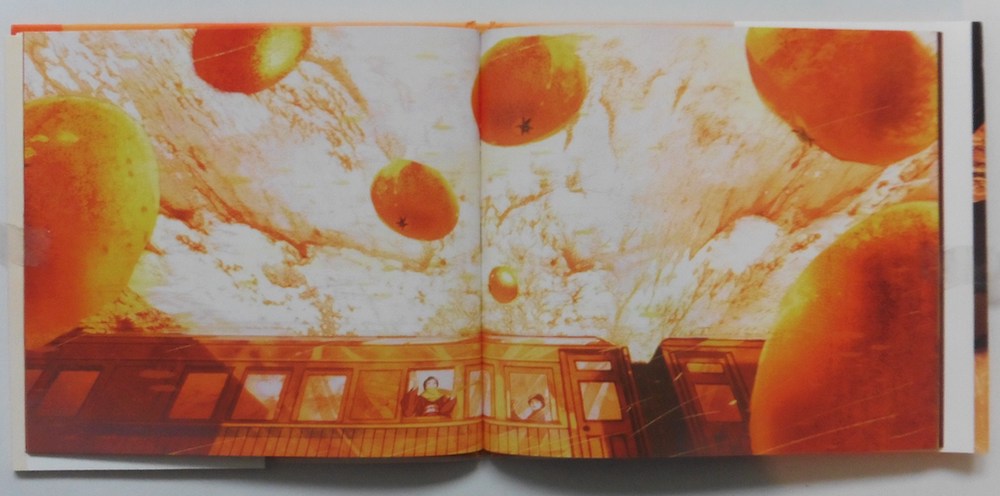

五冊目は芥川龍之介:文、げみ:絵による『蜜柑』(立東舎)で、サイズは17×19㎝です。(写真13)

絵本にあの芥川龍之介が出てくることにまず驚きましたが、

これは『乙女の本棚シリーズ』の中の一冊で、

芥川の他にも太宰治や江戸川乱歩などのビッグネームも名を連ねています。

本屋でこのシリーズを手に取った時、一番私のテイストに合っていたのが

「げみ」と言う作者名のイラストでした。

もちろん初遭遇ですが、魅力を感じたので梶井基次郎原作の『檸檬』の方も買ってしまいました。

代表作の長編に比べ、もうひとつ知られていなし短編作品が、新たなイラストレーターと組んで、違う形で世に出るというのは新鮮で素晴らしい企画だと思います。

げみのイラストは構図が斬新で、光りの表現が巧みなため、原作が秘めている「感動の種」を見事に増幅させています。(写真14,15)

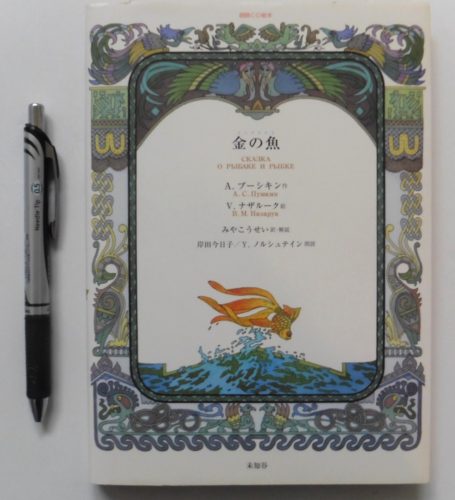

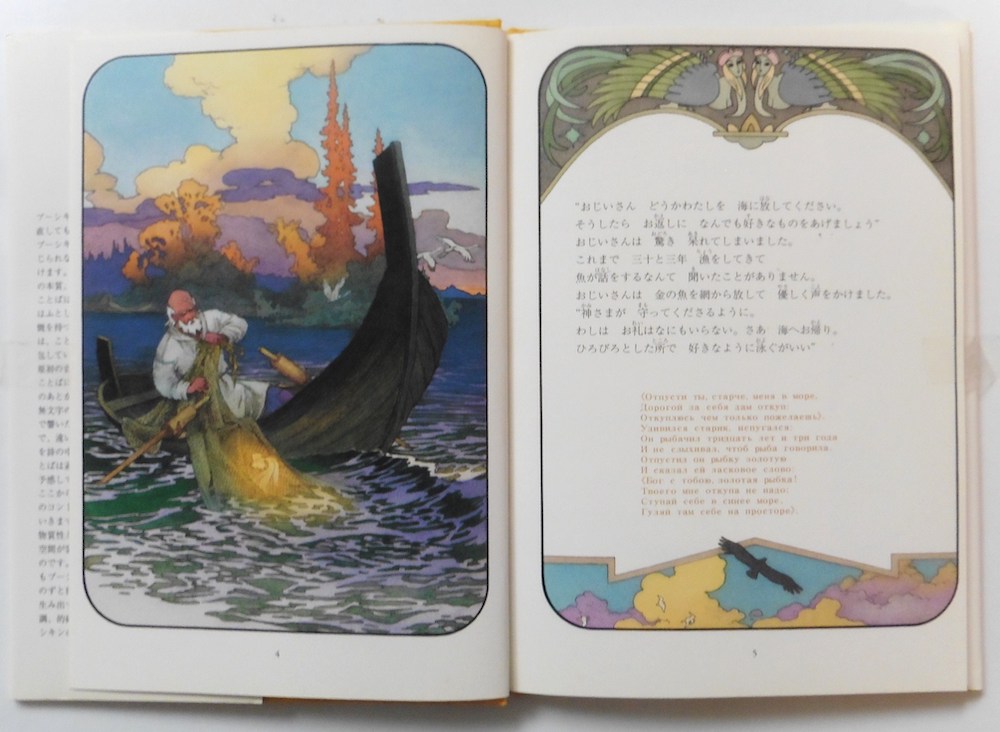

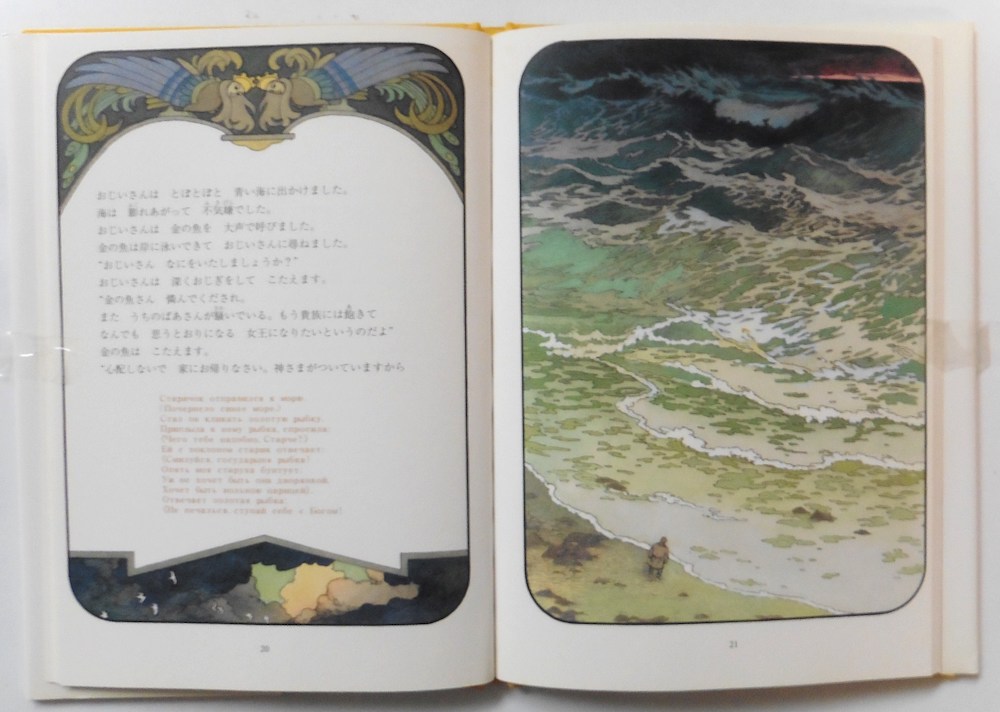

六冊目はプーシキン:作、ナザルーク:絵による『金の魚』(未知谷)で、

サイズは21.7×15㎝です。(写真16)

19世紀ロシアの詩人プーシキンの民話を絵本仕立てにしたもので、

心優しい老人に助けられた金の魚が、欲深い老婆に虐げられる老人の願いを次々とかなえますが最後には、

という内容です。

物語は似たようなものがいくつもありますが、

この絵本では片側に装飾模様に囲まれたテキスト、

反対側に精緻で色鮮やかなイラストが収まるという構成で、

文も絵もじっくりと楽しめます。(写真17,18)

特にテキスト・ページの装飾模様は一見同じようですが、

実はすべてが微妙に変化していて、そこも見所です!

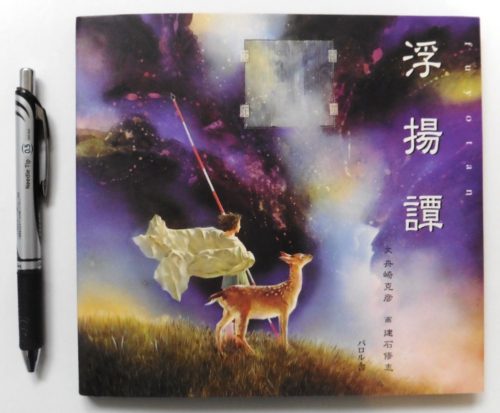

最後は船崎克彦:文、建石修志:絵による『浮揚譚』(パロル舎)で、サイズは18×19.5㎝です。(写真19)

建石修志は知る人ぞ知る人気画家で、

その精緻な描写や鮮やかな色彩、妖しげで危なげな雰囲気の幻想世界のファンは多いと思います。

私もファンの一人として画集を求めていて、いくつかの絵本に出会いました。

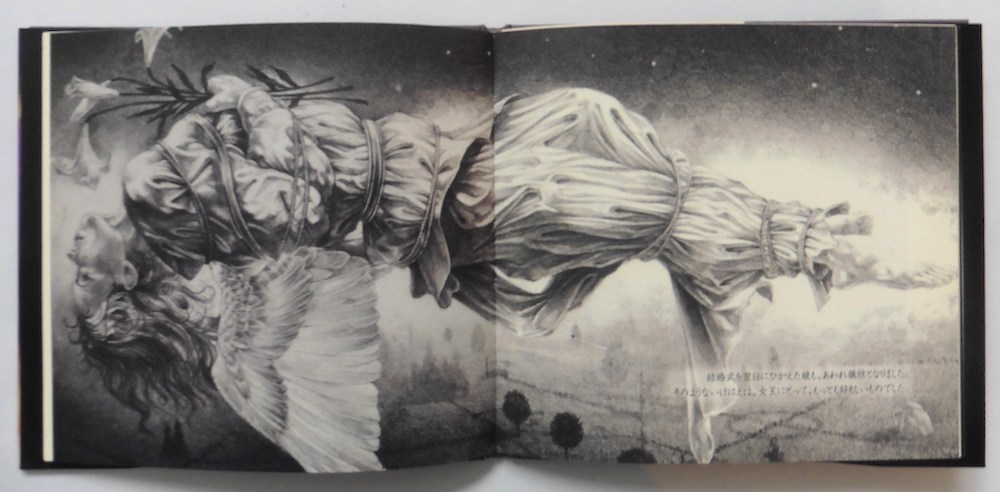

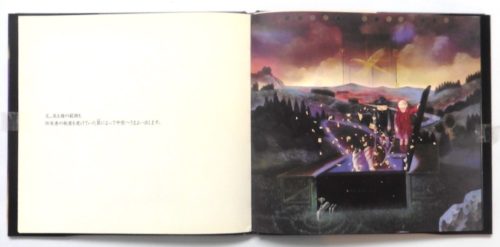

この絵本の内容は気まぐれな女王の企みで、

この世のあらゆるものが魂を抜かれ宙に浮揚していくという物語で、

建石のイラストは挿絵を越えて物語の核心に鋭く迫って行きます。

白黒表現とカラーの表現を巧みに織り交ぜて、幻想世界を展開していく術はさすがです(写真20,21)

小さな判型の絵本はテキストも読ませるものや考えさせるものが多く、

明らかに大人の読者を意識しています。

それにしても今回紹介している絵本には、シュールな内容のものが多い印象ですが、

やはり私の好みが反映しているのでしょうか(笑)。