第31回「大きな判型の重厚な絵本」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

前回は小さな判型の絵本をたくさん紹介しましたが、今回は逆に大きな判型の絵本を紹介しましょう。

絵本では長辺が30cmを越すと「大きい」感じがします。

大きいと見るのは大変ですが、何と言っても絵の迫力に魅せられます。

特に描写力のある作家の大きな絵本は、見応え充分です。

大きな絵本を見開きにすると、その横幅が倍になりますから、

まさに一幅の絵画を鑑賞しているようなぜいたくな気持ちにも浸れます。

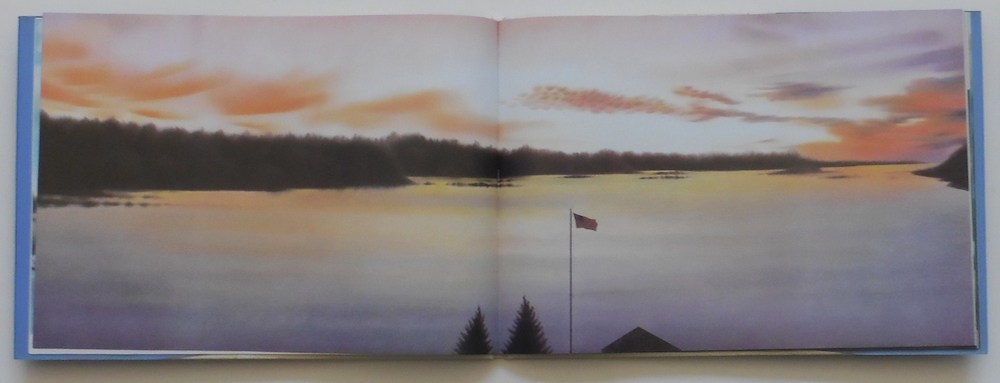

最初に紹介するのは、黒井健の『ミシシッピ 900マイル カヌーの旅』(偕成社)です。

この絵本の内容は旅の物語ですが、タイトルに「黒井健画集」と表記されていることから、

作者は画集として見てほしいのでしょう。

サイズは26.5×37.0㎝。

表紙には一切絵が出てきません。(写真1『ミシシッピ』)

絵本の中に入った時の驚きをねらっているのでしょう。

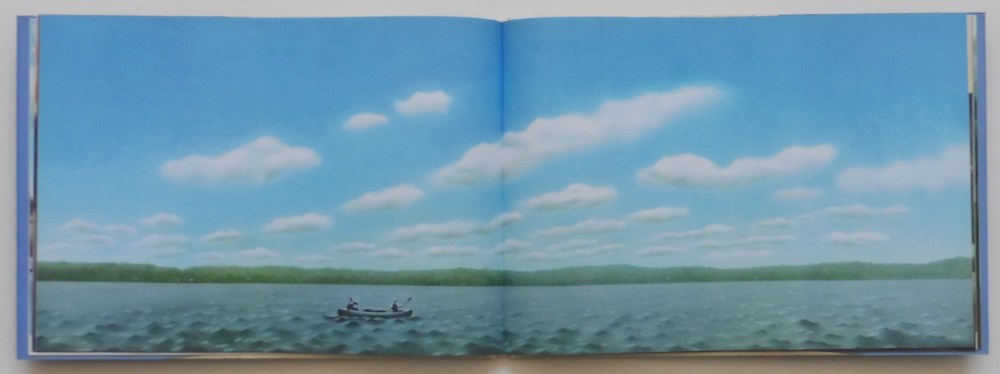

そこで本を開くと何点もの素晴らしい「風景画」に出会うことができます。(写真2,3)

ミシシッピ河をカヌーで旅する中で作者が出会った地球的な光景が次々と登場しますが、

黒井健の描くグラデーションを基調とした風景は、穏やかでどこか懐かしく、見ていると優しい気持ちになれます。

黒井健の描く風景の中では、私は特に雲の描写に惹かれます。

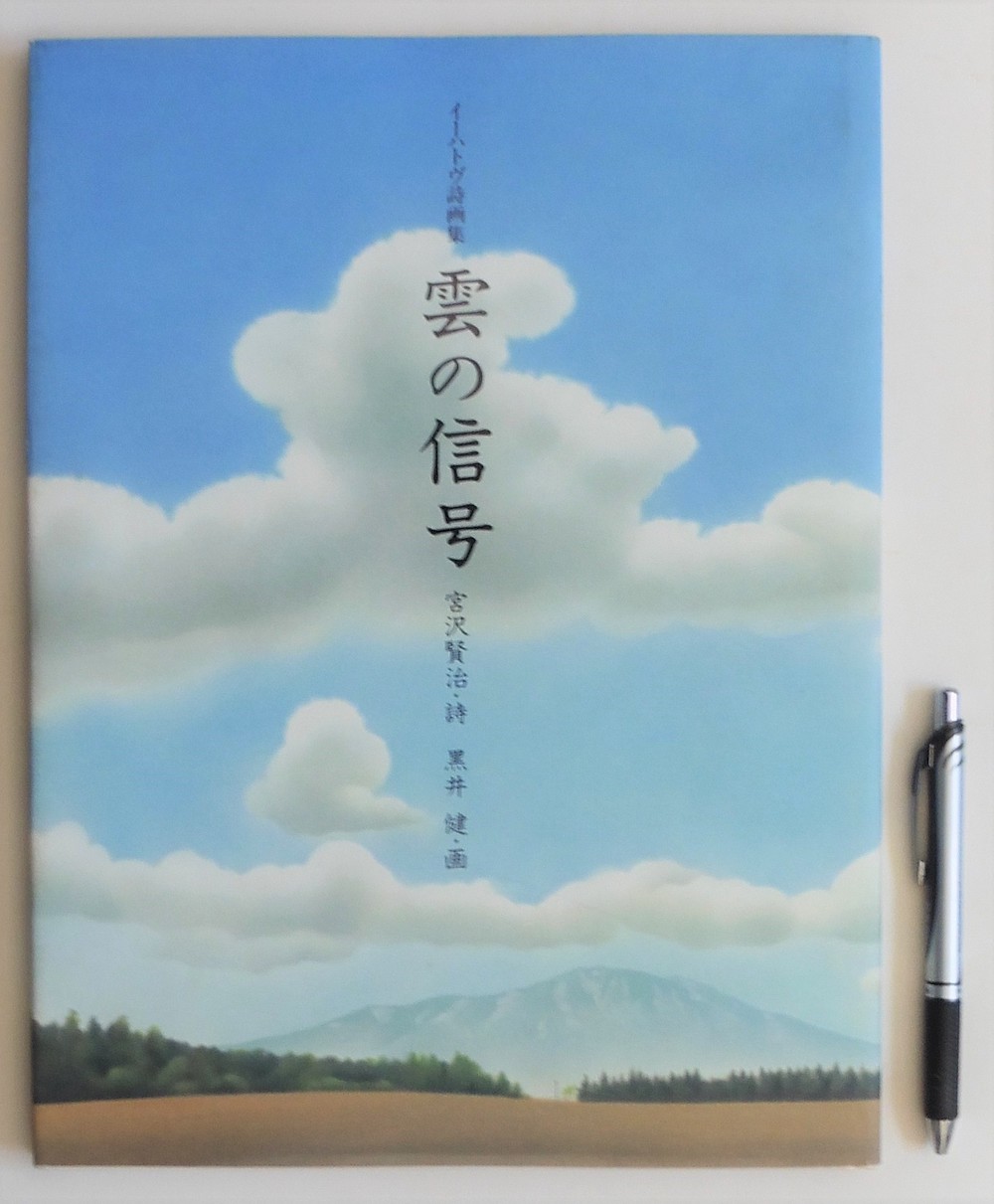

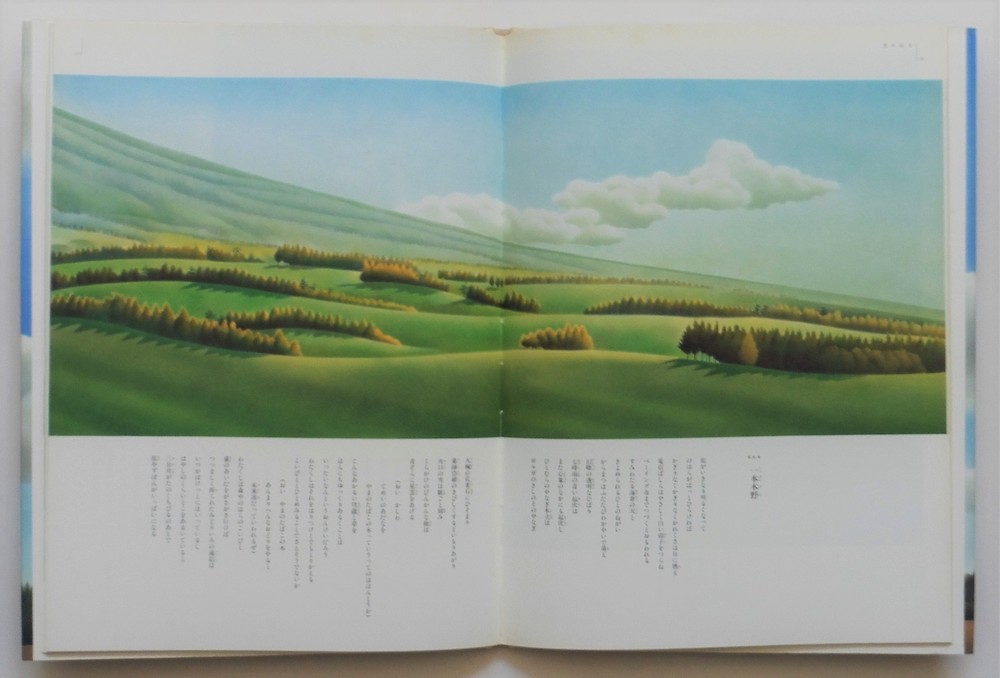

そこで二冊目は黒井健が宮沢賢治の詩に寄せて絵を描いた『イーハトヴ詩画集 雲の信号』(偕成社)を紹介しましょう。

こちらは35.5×26.5㎝で縦長です。(写真4)

表紙の絵からして「私好み」ですが、

中に入るとワイド画面に雲が浮遊するロマンチックな情景が、宮沢賢治の詩と共に私たちを東北の旅へと誘います。

黒井健のどこまでも優しいタッチは、

柔らかそうな雲の質感と印象的な光の効果を余すところなく捉えています。(写真5,6,)

そして17世紀のオランダの風景画家たちのように雲の魅力を発見した黒井健を、

私は絵本作家としてだけでなく、風景画家としても尊敬しています。

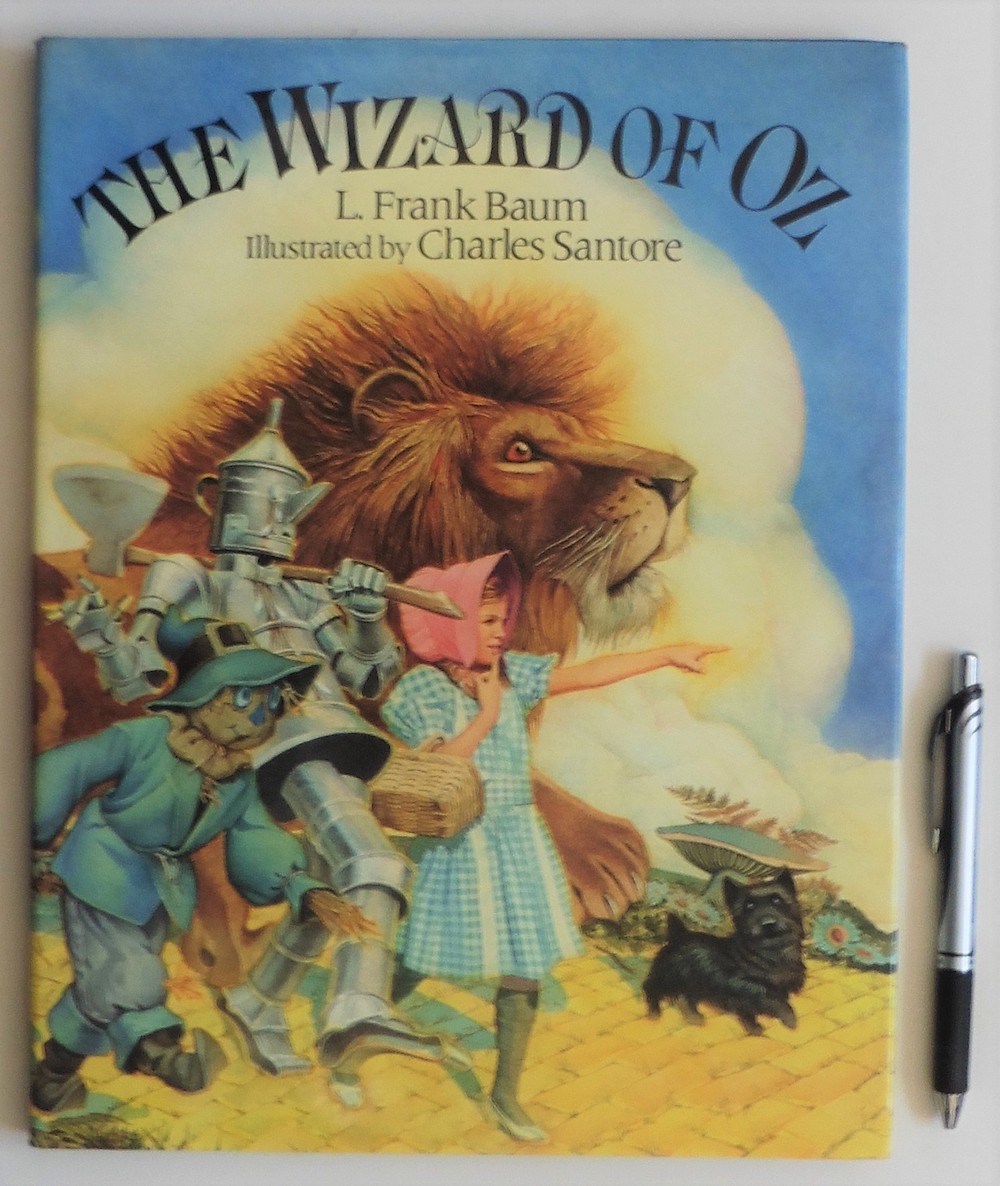

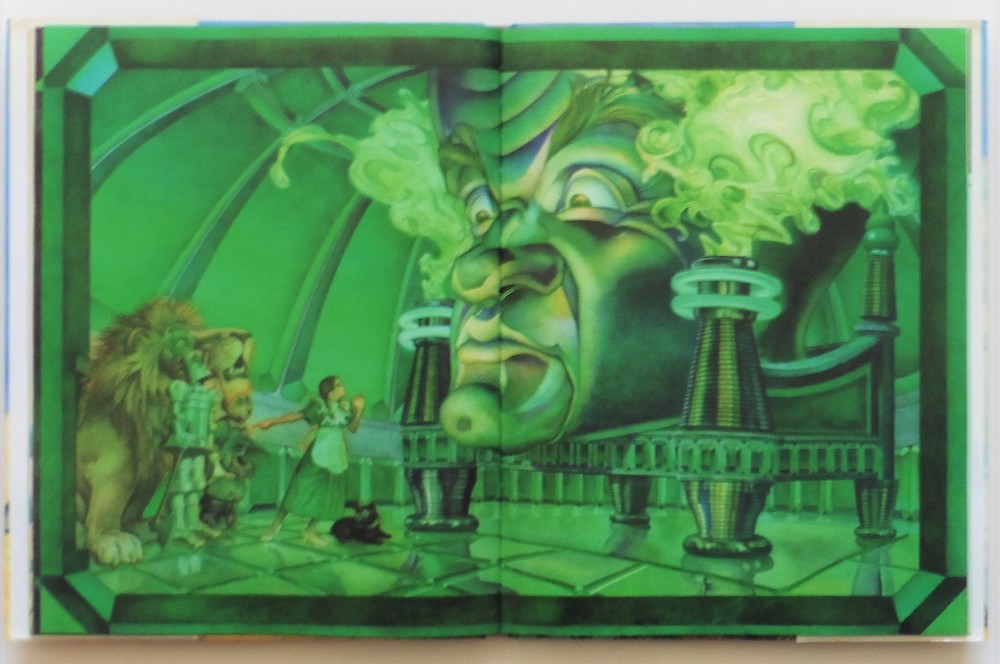

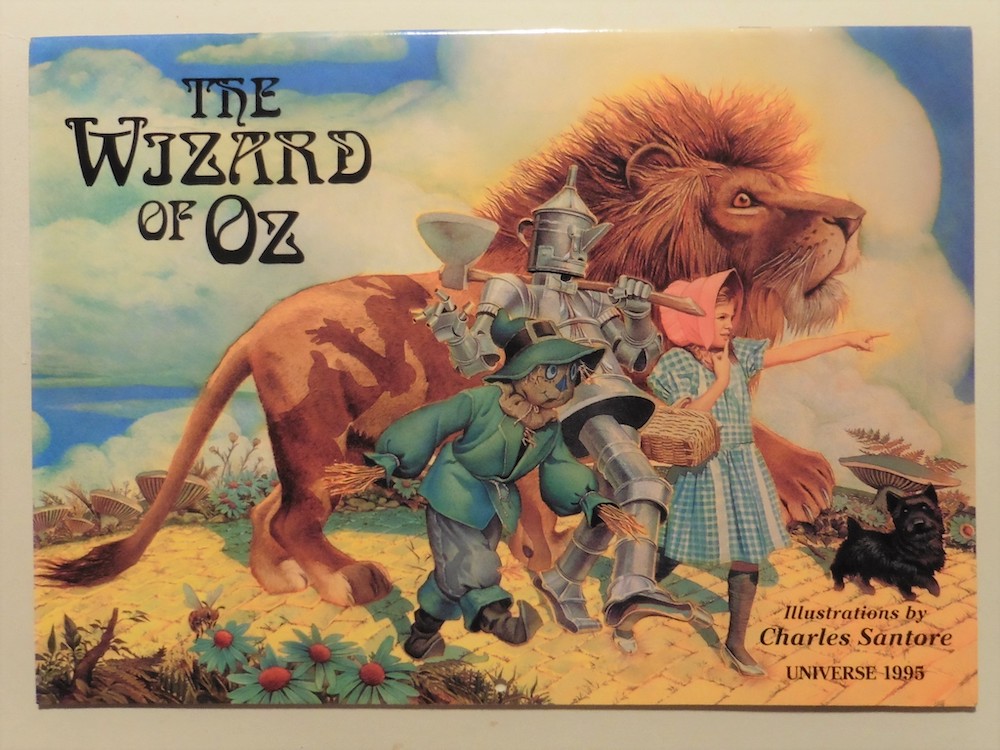

3冊目は皆さんもよく知っている『オズの魔法使い』です。

ただし私が持っている絵本は洋書版なのでタイトルは『THE WIZARD OF OZ』(Jelly Bean Press)で

サイズは34×24.5㎝です。(写真7)

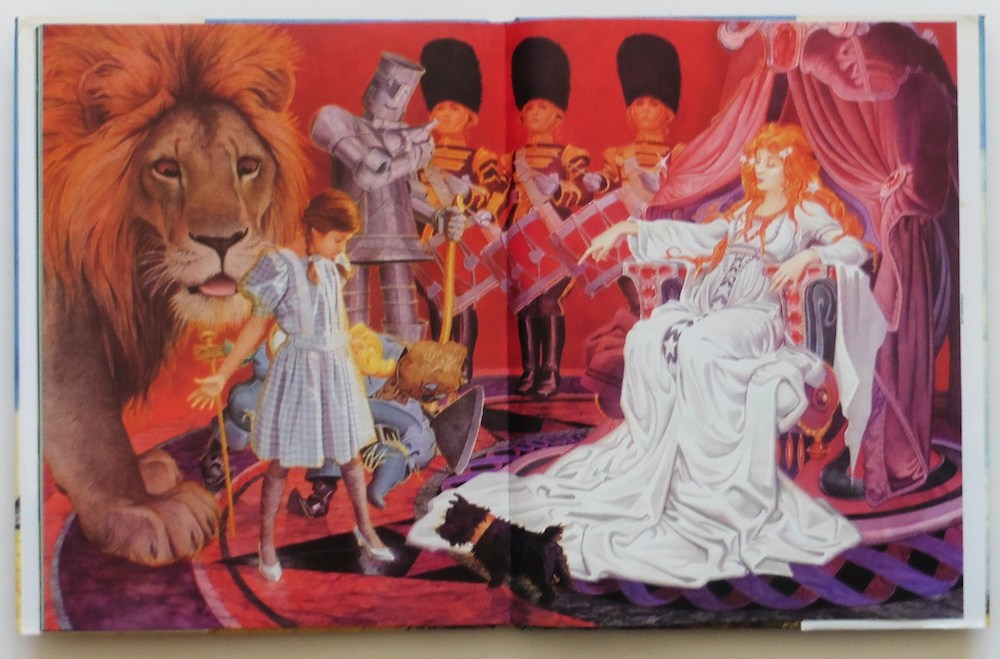

洋書版を買った理由は絵の迫力に圧倒されたからです。

写実的な描写力をベースにして想像力を展開した絵は説得力があり、何度も見たくなるものです。

この絵本のイラストを担当したのはチャールズ・サントレと言う人で、力強い構図、豊かな想像力、鮮やかな色彩が、原作のストーリーを越えた圧倒的な世界観を伝えてくれます。(写真8,9,10)

この絵本を入手した後しばらくして、今度は偶然この絵本のカレンダーを発見しました。

絵本の見開きは真ん中で折れてしまいますが、カレンダーでは一枚絵として鑑賞することができるので、

サントレの画力を堪能することができます。(写真11)

ところで写実的な絵本は日本ではあまり見かけませんが、海外では主流です。子どもには写実的な絵本は難しいのではと考えるのは、いかにも日本的な傾向ではないかと思います。

というわけで4冊目も海外の写実的な絵本を紹介しましょう。

ただし今度は翻訳版です。

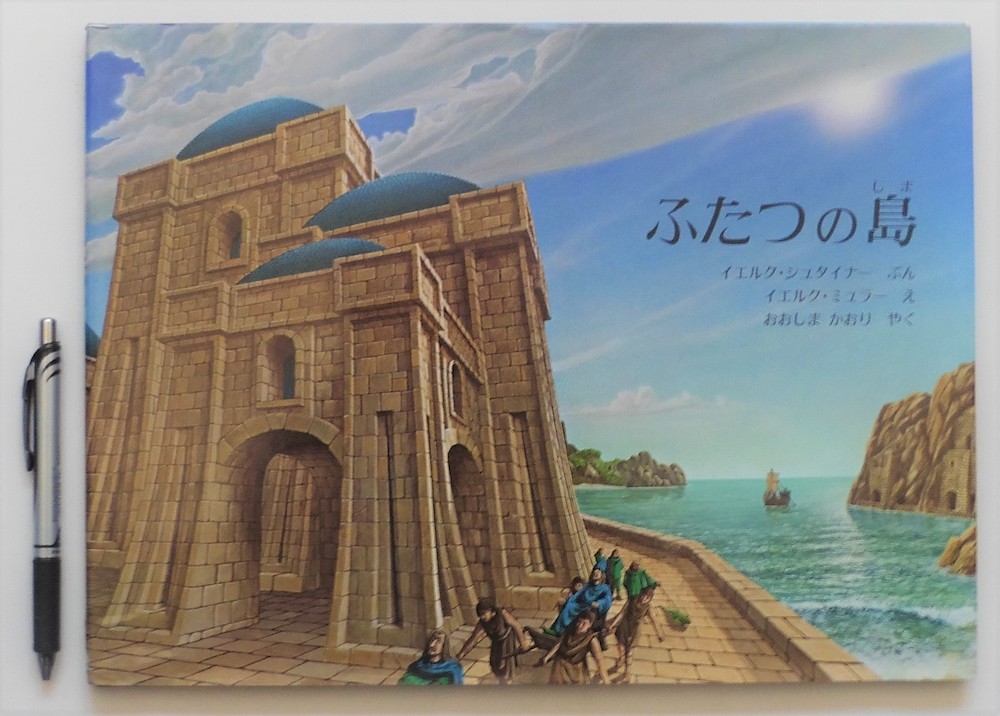

タイトルは『ふたつの島』(ほるぷ出版)。

サイズは27×36㎝で、かなり横長です。(写真12)

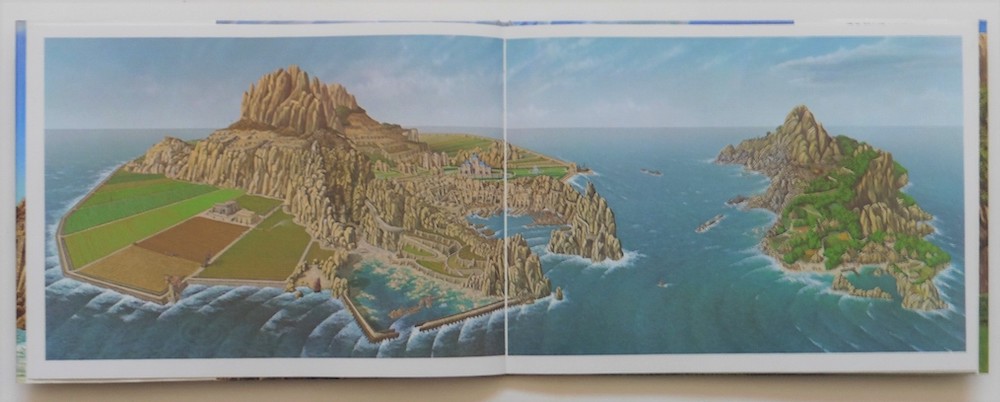

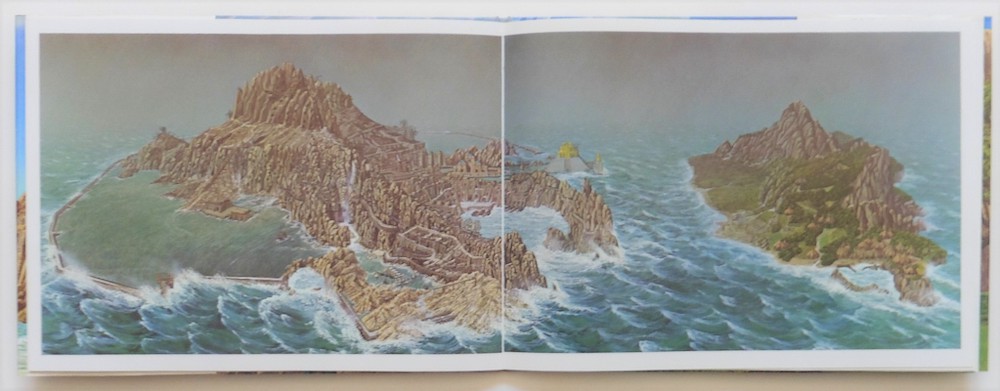

これは作者の意図があるなと思って開いてみると、

ふたつの島を俯瞰したワイドスクリーンのような画面が繰り返し出てきて、圧倒されます。

これらの絵はふたつの島の変化や状況を定点観測の手法で伝えているのです。(写真13,14,15)

テーマは自然と文明の相克、人間同士の帝国主義的な争いです。

このような重いテーマを絵本で伝えようとする作者のイエルク・シュタイナーと、

その世界観を見事に視覚化したイエルク・ミューラーのコンビに拍手を送りたいと思います。

このコンビの『うさぎの島』(ほるぷ出版)もお薦めです。

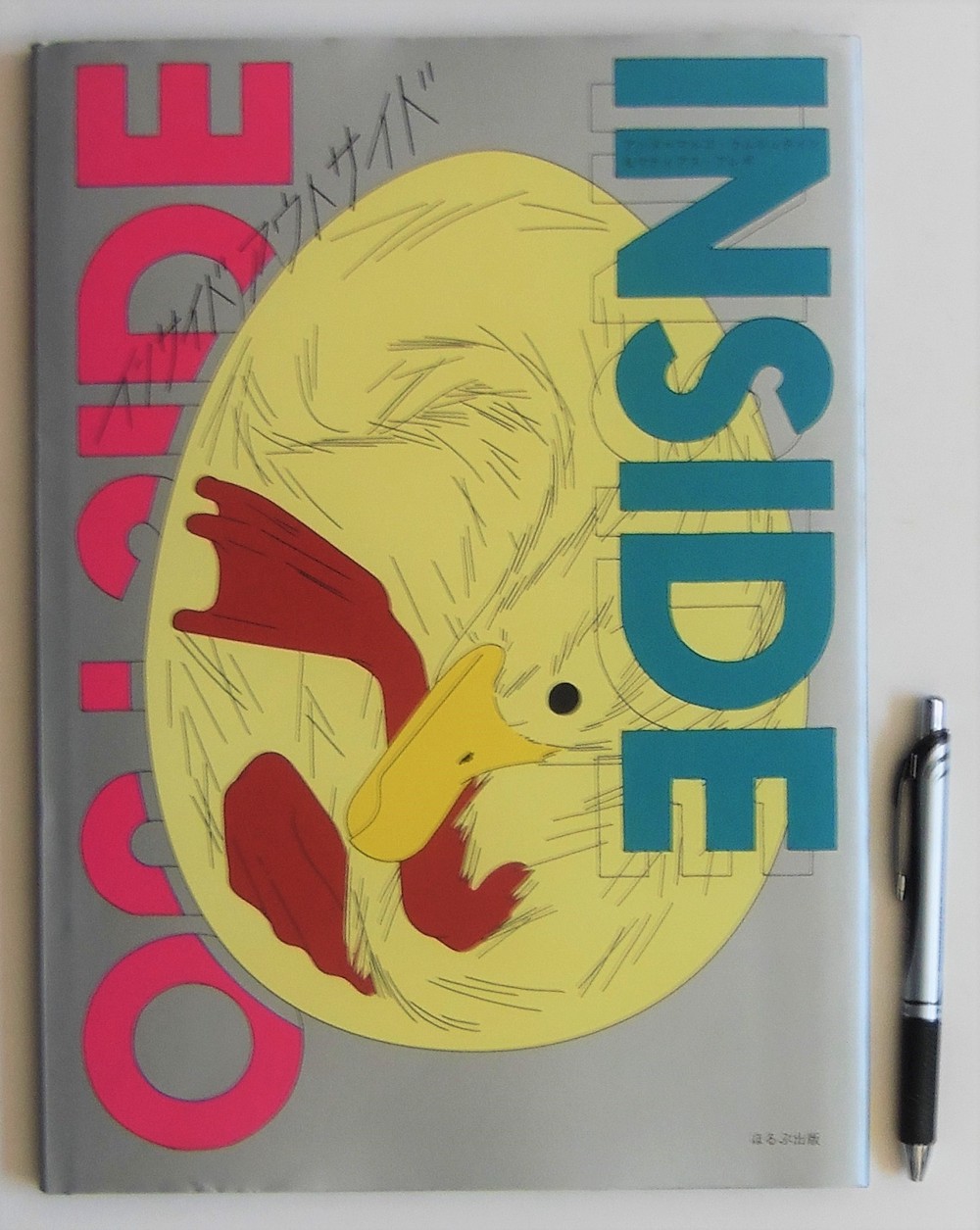

5冊目はちょっと変わった趣向の文字なし絵本で、サイズは34.5×24.5㎝です。

皆さんに楽しんでもらうためにタイトルと表紙は後で出します。

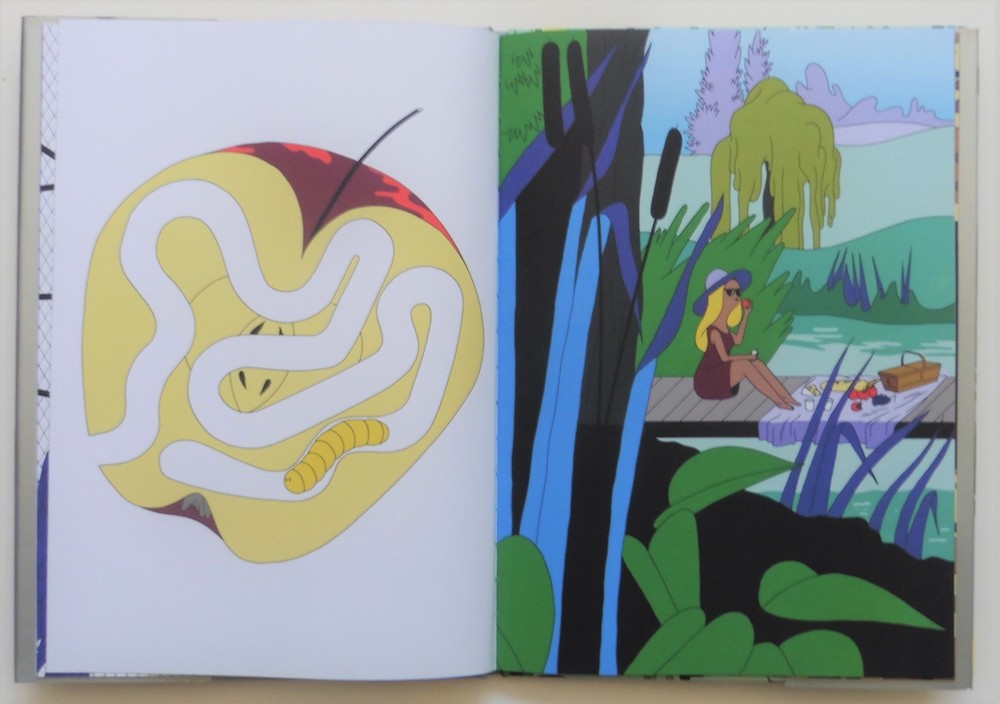

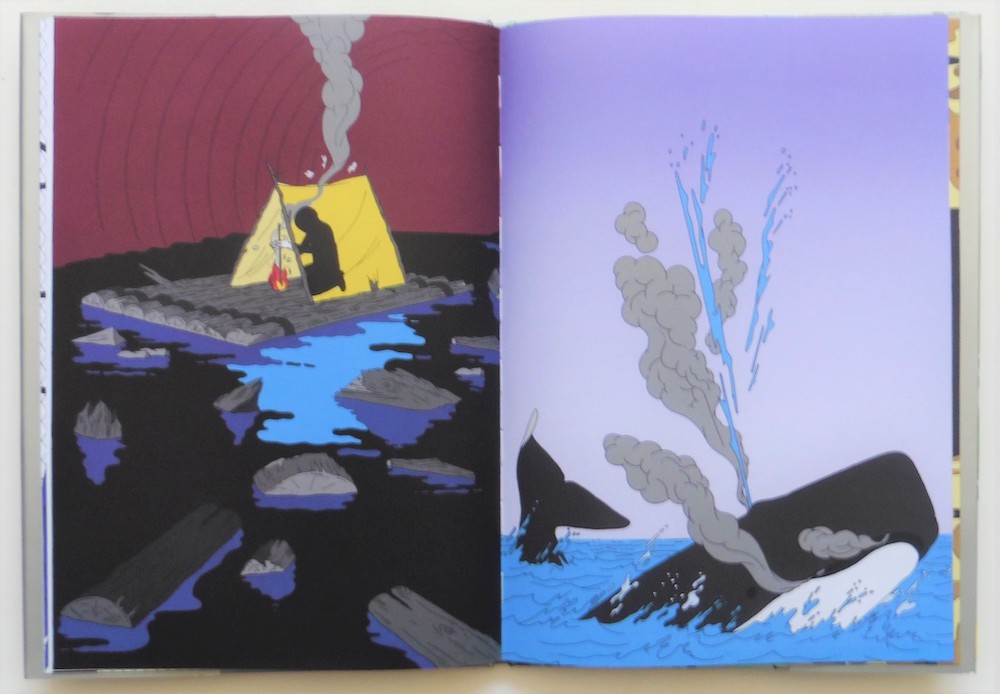

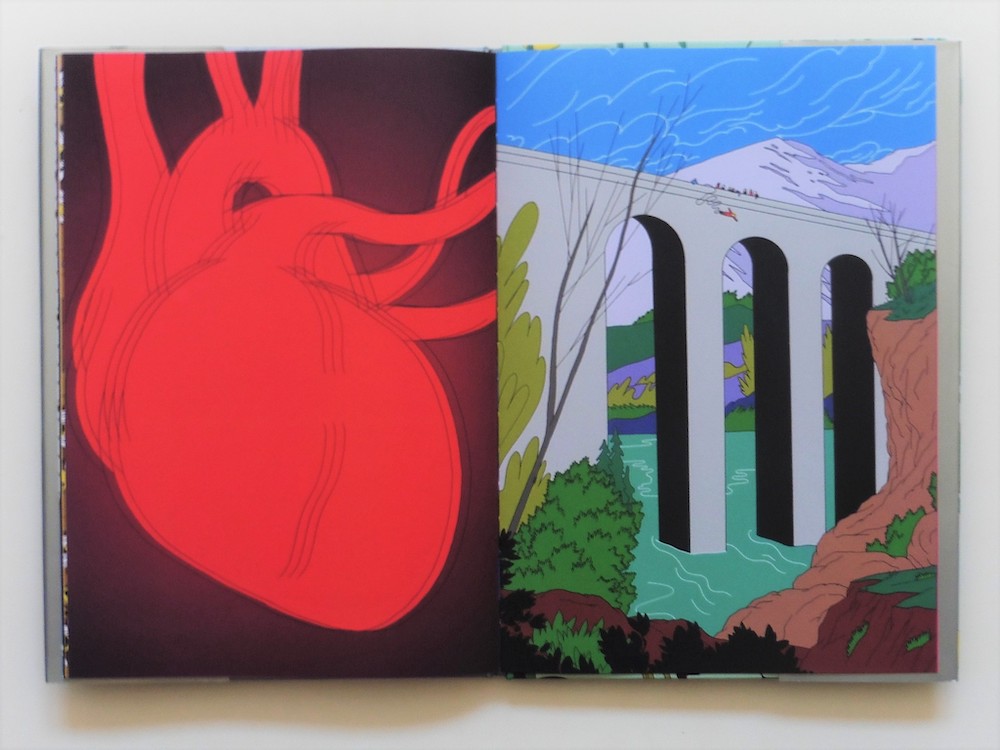

まずは見開きの3画面をよく見てください。(写真16,17,18)

どのような構成の絵本だかわかるでしょうか?

左右の画面がどのように繋がっているのか考えてみてください。

そうなんです。

この絵本は左ページで内側の世界を右ページで外側の世界を表しているのです!

写真16は右ページの女性が食べようとしているリンゴが実は虫食いであることを伝えています。

写真17は右ページのクジラのお腹の中で飲み込まれた人間が火を起こしている場面で、

『ピノキオ』の話を彷彿させます。

写真18は右ページでバンジー・ジャンプをしている人のハラハラドキドキの心臓を表しています。

タイトルは『INSIDE OUTSIDE』(ほるぷ出版)です。(写真19)

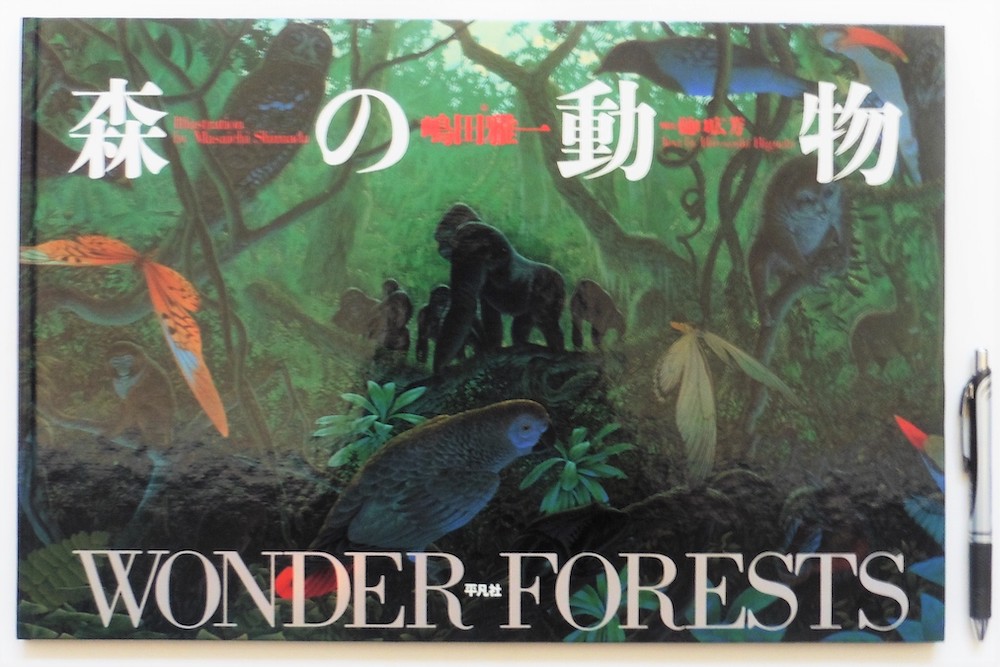

最後の6冊目は、私が持っている絵本の中で最大のものです。

サイズは何と31.5×46.5㎝で、本棚に入らないのが悩みの種です(笑)。

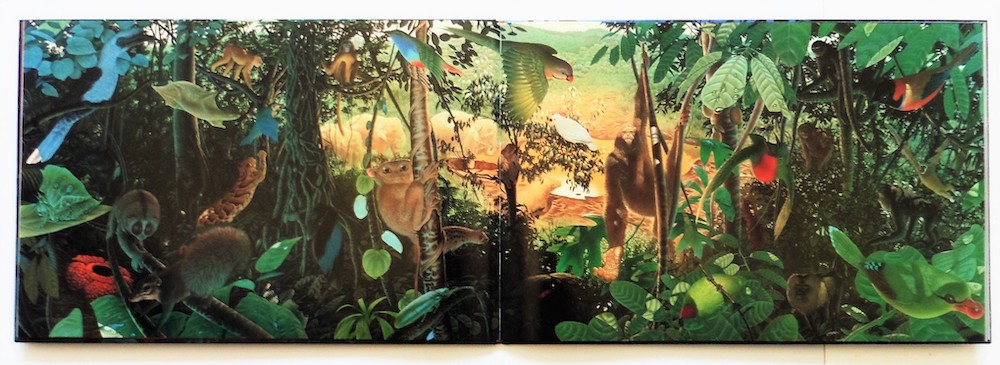

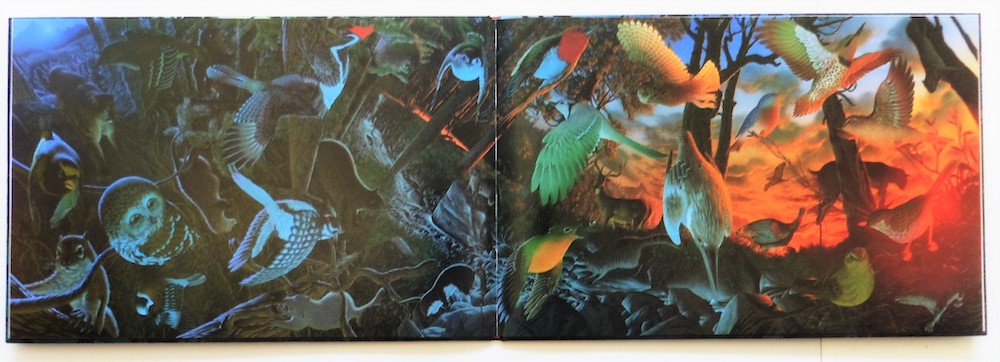

タイトルは『森の動物』(平凡社)。

世界各地の森に生息する鳥や動物たちを、インパクトのある構図の中に精緻に描き出した見開きの画面は、まさにパノラマ図鑑です。

しかも箱入りで、箱と本体の表紙とで絵を変えるなど装幀への配慮は入念です。(写真20,21)

イラストは嶋田雅一が担当していますが、どの場面にも鳥や動物たちが所狭しと登場します。

その異様な密度と暗い画面の中で鳥や動物たちが跳梁する様は、息苦しささえ覚えるほどです。

普通、対象を細密描写すると絵が硬くなりがちですが、嶋田の描く動物たちはポーズが工夫されているので、実に活き活きとしていて、生命感に溢れています。

また見開き画面が裁ち落としで構成されているので、その場にいるような臨場感が味わえます

(写真22,23,24)

この絵本、定価も4200円と豪華ですが、絵のクオリティを考えるとそれ以上の価値は十分にあると思います。

さて大きな判型の絵本の魅力が皆さんに伝わったでしょうか。

私は油絵で手のひらサイズのミニアチュールから300号の超大作まで描きますから、前回の小さな判型の絵本や今回の大きな判型の絵本を手がける方たちの気持ちと工夫がよく理解できます。

大きさに合わせて主題や構図を柔軟に変え、「大きさ」の違いを楽しみながら制作することが、よい結果を生むことに繋がると信じています。

今回私が紹介した絵本以上に大きい絵本をご存知の方は、ぜひ私のHPの方へご一報下さい。