第37回「知られざるネコ絵本の傑作」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

これまで動物絵本を2回にわたって取り上げてきましたが、

何かが抜けていると思いませんでしたか?

そうなんです。

ネコ好きの私がなぜかネコの絵本を取り上げていなかったんです。

実はネコの絵本はたくさんあるので、まとめて紹介しようと思った次第です。

今回と次回にたくさんのネコ絵本が登場しますので、おおいに楽しんでください。

日本は数年前からネコ・ブームで、

最近訪れた3軒の本屋のいずれもがネコ絵本のコーナーを設けていました。

そこに並んでいるネコ絵本はどれも売れ筋の絵本でしたが、

今回はあえてそこになかった絵本を紹介することにします。

題して「知られざるネコ絵本の傑作」。

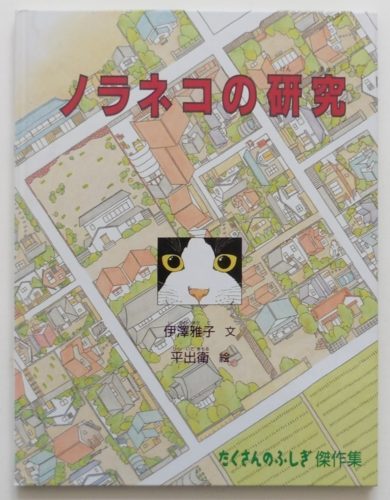

最初は「たくさんのふしぎ傑作集」のひとつで、

伊澤雅子:文、平出衛:絵による『ノラネコの研究』(福音館書店)です。(写真1)

この絵本は「ナオスケ」というノラネコの1日の生態を観察に基づいて正確に捉えたものです。

観察から得た知識が「ネコ社会のルール」として10項目にまとめられていますので、

ネコのことをよく知りたいと思っている人やノラネコを飼おうと思っている人には

きっと参考になります。

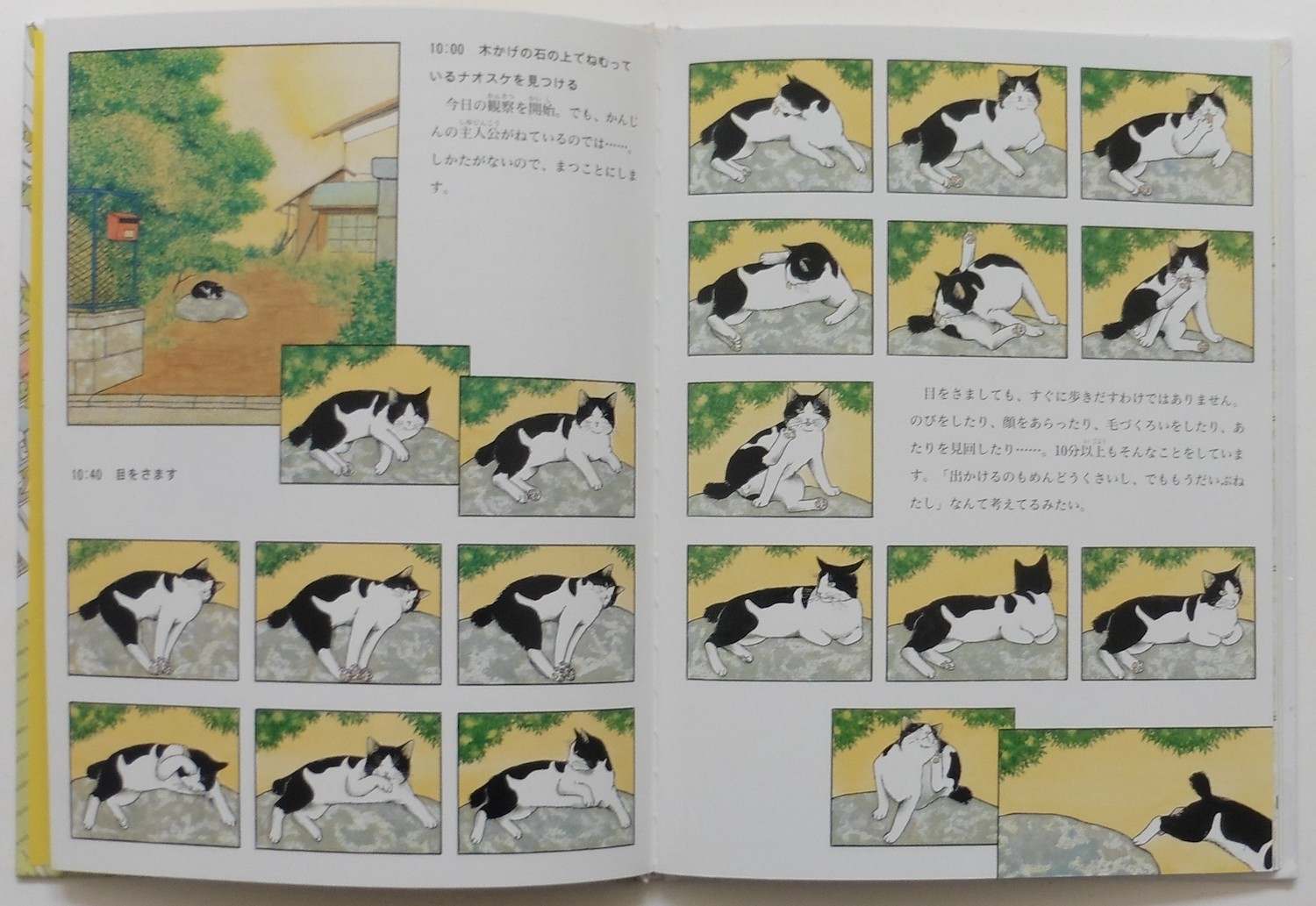

内容はあくまでドキュメンタリーですが、

ノラネコの生態は謎と不思議に満ちているので、十分に魅力的です(写真2,3)。

私は迷い込んだノラネコを何度か飼ったことがありますが、

伝染病の予防注射をしたうえで、

自然豊かな場所で半ノラ生活をさせてやるのが一番だと思っています。

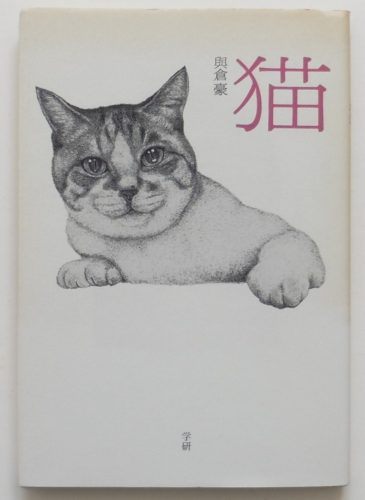

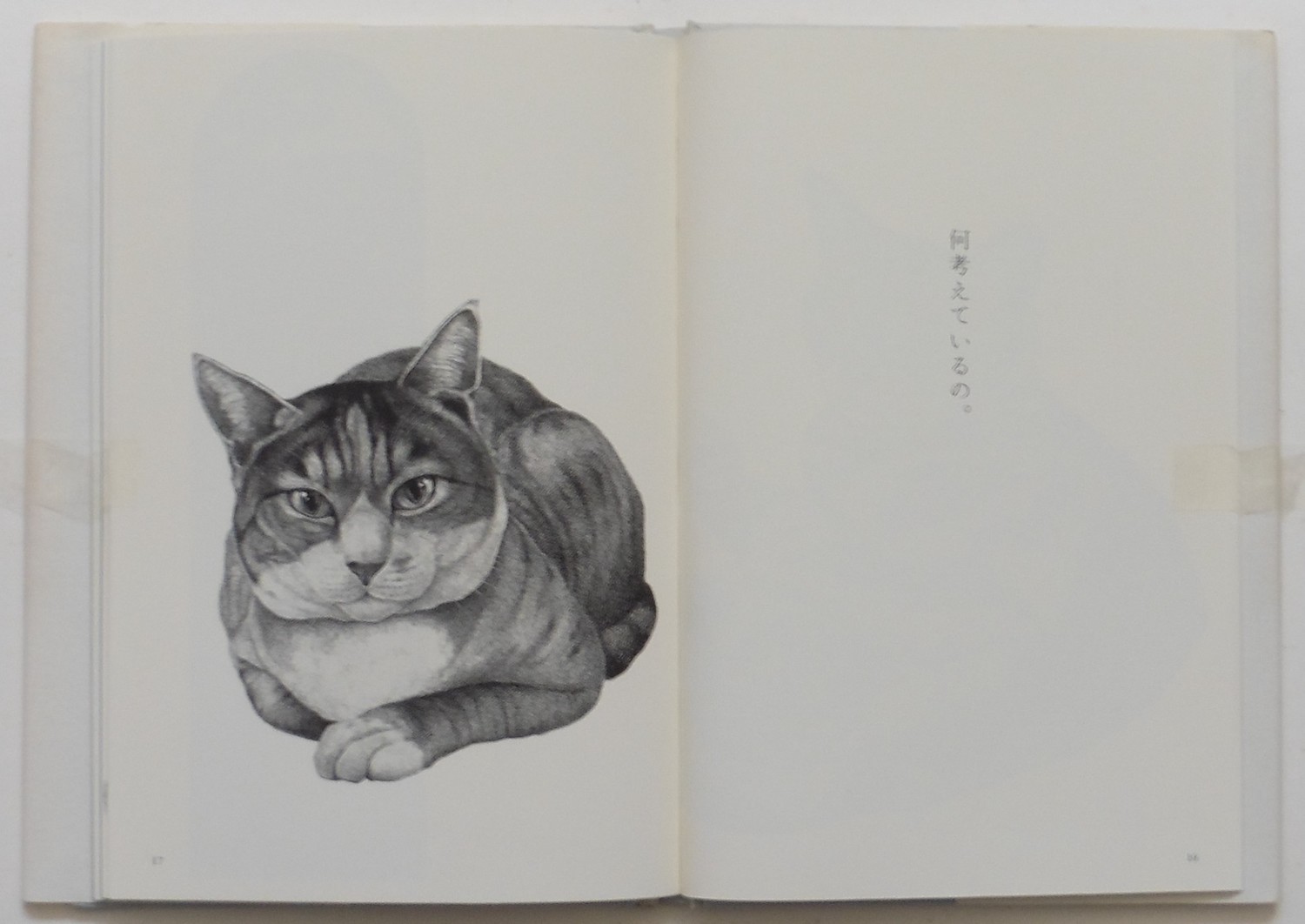

二つ目はペン画の達人・與倉豪の『猫』(学研)です。(写真4)

サイズが19.5×13.5㎝の小さな絵本です。

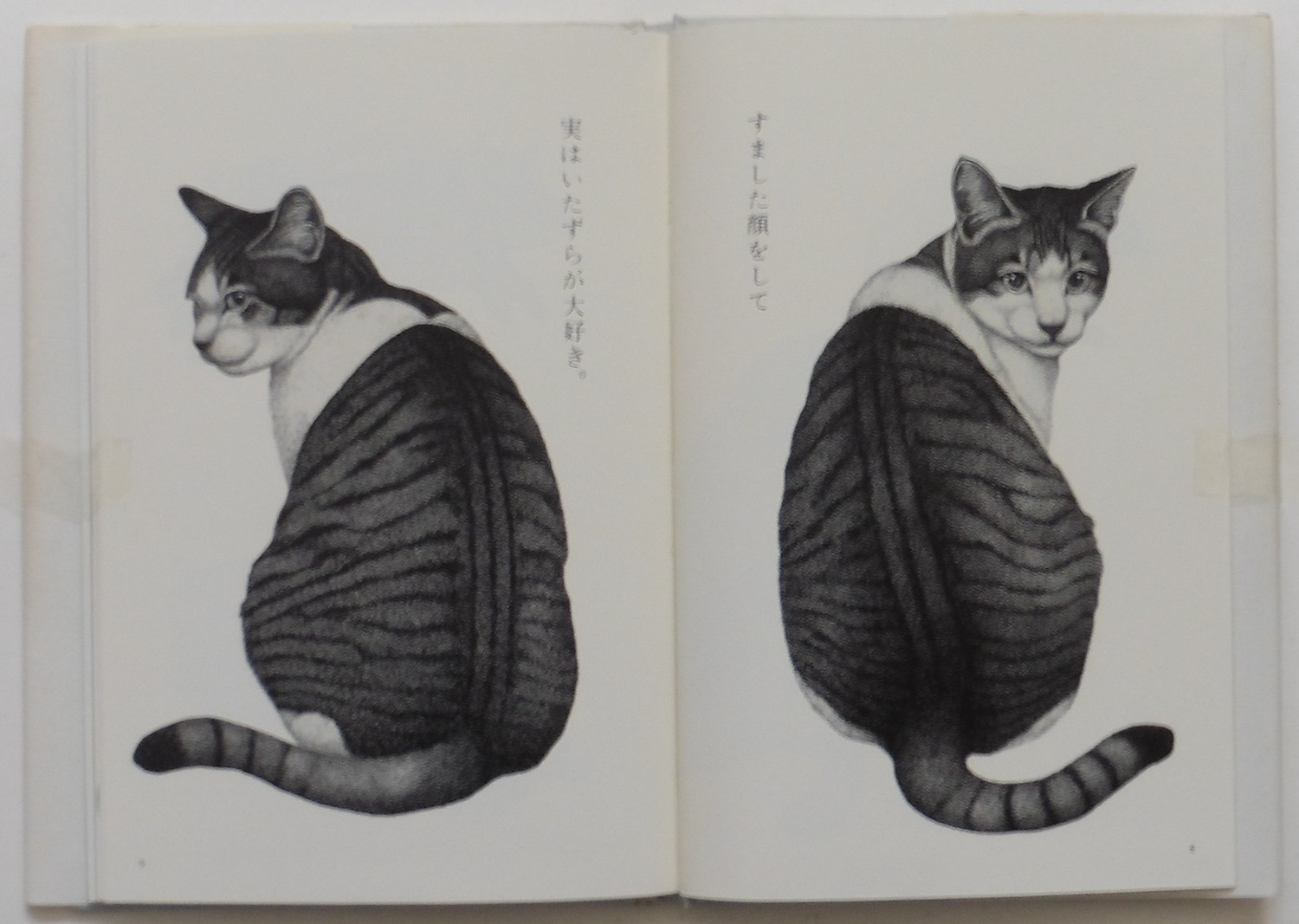

全編余白を生かした構成の中に細密描写のネコが配されていて、

物語的文脈があるわけではないので、「ネコの画集」といった趣です。

どの絵にもネコへの愛情が感じられて、温かい気分になれます。(写真5,6)

写真では出せない雰囲気を持った絵は、やはり素敵ですね。

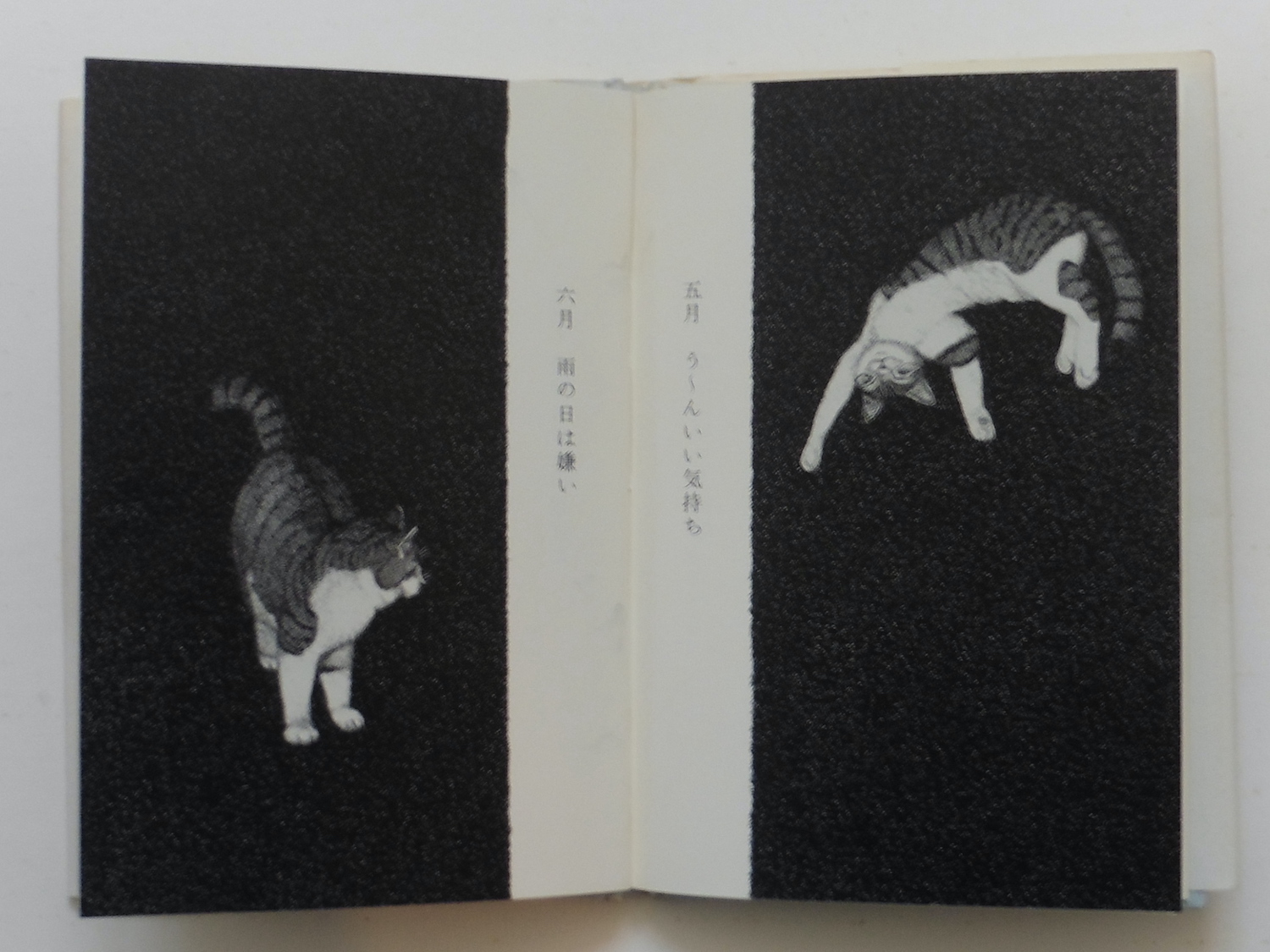

最後の「猫暦」は、12か月に様々なポーズのネコを割り振り、背景を暗くしているので、

よりネコを取り巻く空間が強調されているように感じます。(写真7)

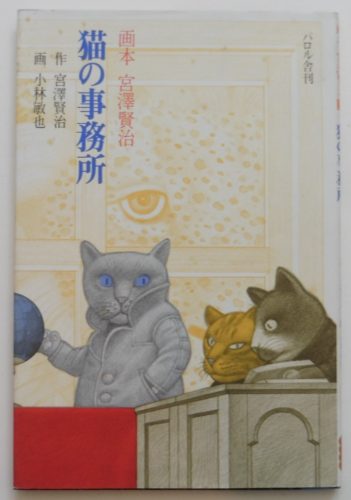

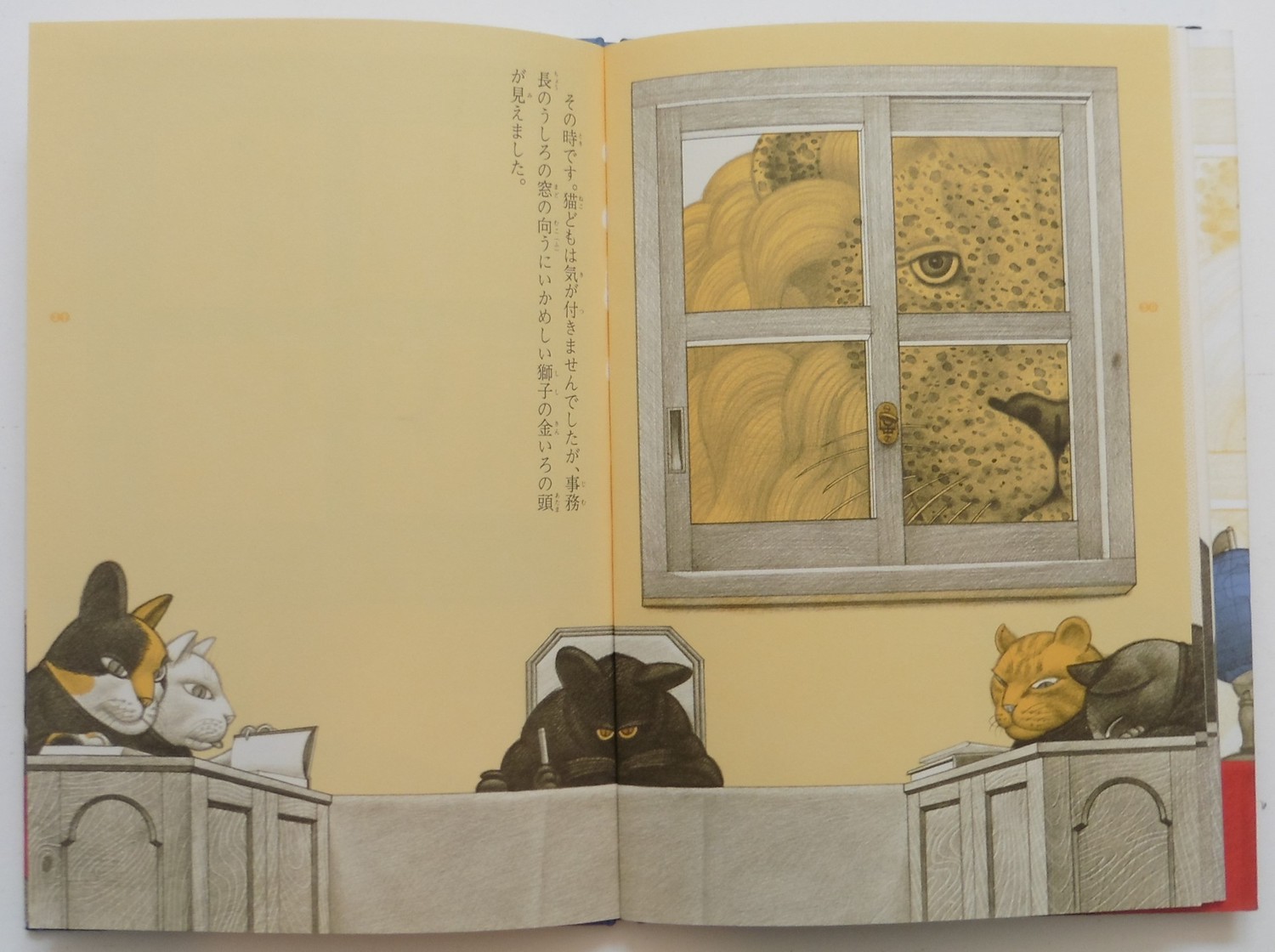

三つめは宮澤賢治の原作を元に小林敏也が絵を描いた

『画本 宮澤賢治 猫の事務所』(パロル舎)です。(写真8)

小林敏也は様々なタイプの絵が描ける器用な人ですが、私はこの絵本の絵が一番好きです。

宮沢賢治の創ったお話は知っている人も多いと思いますが、

代表作の『銀河鉄道の夜』が、

ますむらひろしの人間をネコに置き換える漫画でしっくりいったように、

『猫の事務所』も登場人物がネコに置き換えられたことで、

より原作者の思いが伝わるようになったような気がします。

これは何故なんでしょうね。

絵はほとんどが定点観測の視点で描かれているので、

まるで舞台劇を見ているような感じです。(写真9.10)

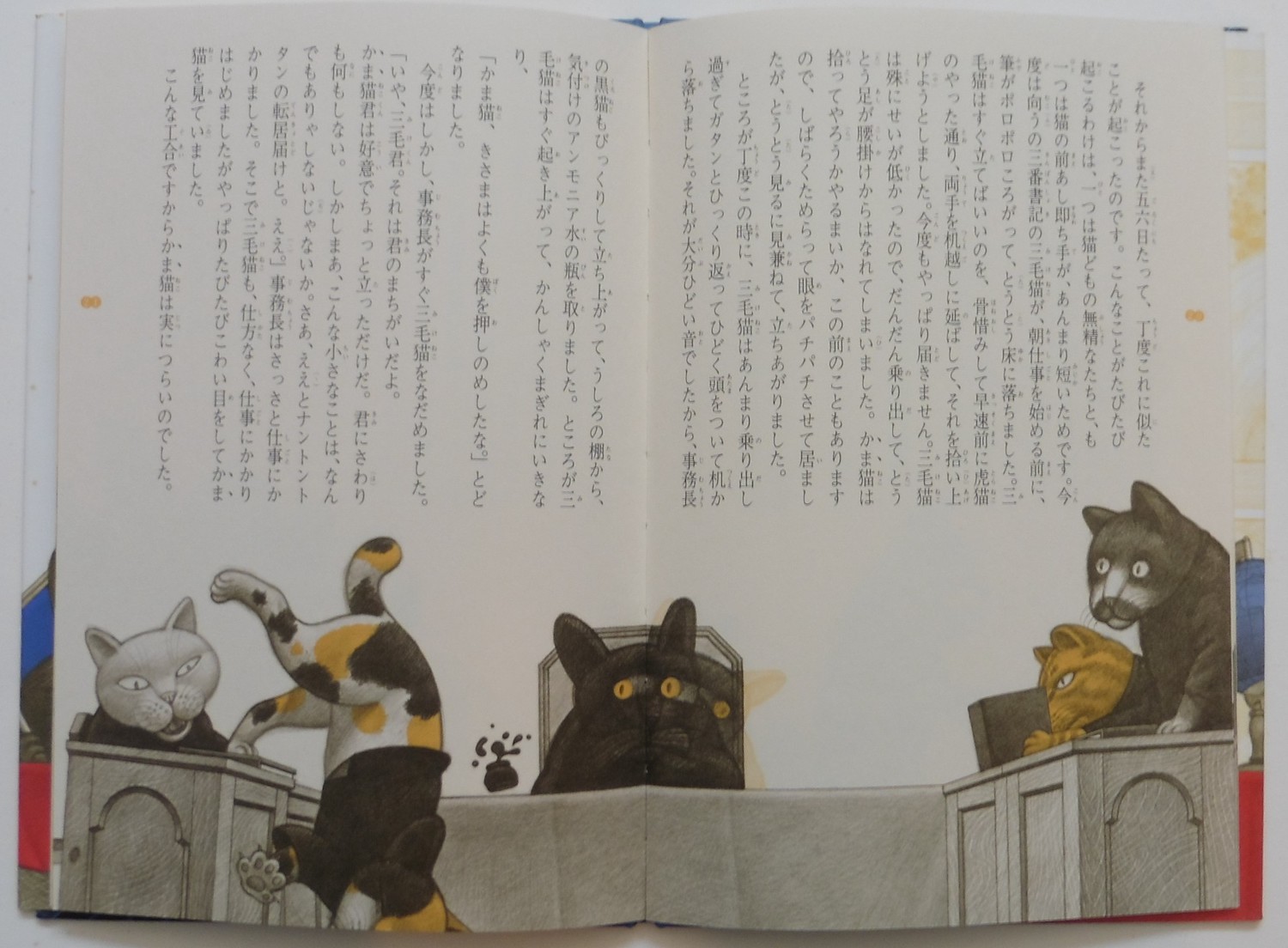

猫の事務所で日々行われている「かま猫」に対する陰湿ないじめに、

超越的存在の金獅子が最後に現れて、事務所員に解散を命ずるラストは痛快ですが、

戦時中の日本や最近の日本にもこんな金獅子がいてくれたらと思うのは、

やはり日本人の悪い癖でしょうか。(写真11)

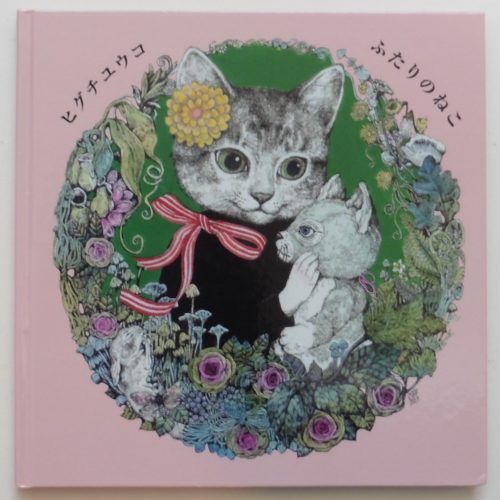

ネコといえばこの人を取り上げないわけにはいきません。

四つ目は、ネコブームの火付け役の一人、

ヒグウチユウコの『ふたりのねこ』(祥伝社)です。(写真12)

ヒグチユウコの描くネコの顔はリアルですが、実にかわいい。

ネコはそのままでかわいいので、あえてかわいく描く必要はないんです。(写真13,14)

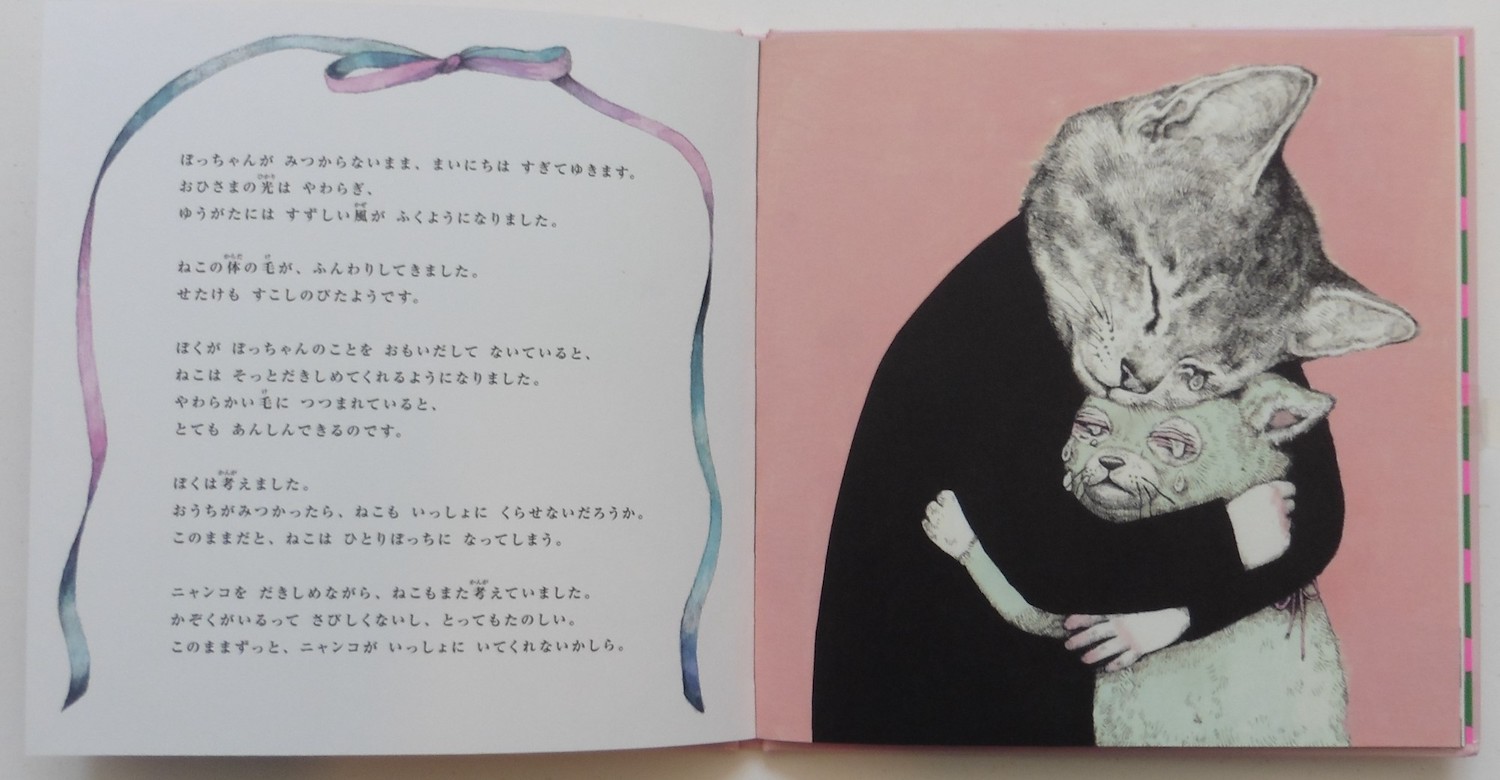

この絵本は、ボロボロで汚れたぬいぐるみのネコが、擬人化されたネコに拾われて「かぞく」になり、

持ち主の「ぼっちゃん」を一緒に探すのですが、「ぼっちゃん」はなかなか見つかりません。

二人の間の愛情は深まって行きますが、

やがて擬人化されたネコの方が病気になってしまい…というお話です。

設定はシュールですが、

絵のかわいさで読者は不思議な世界につい引き込まれてしまうでしょう。

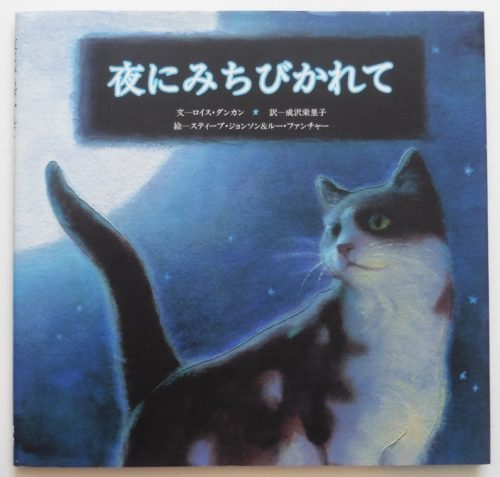

ここからは外国のネコ絵本です。

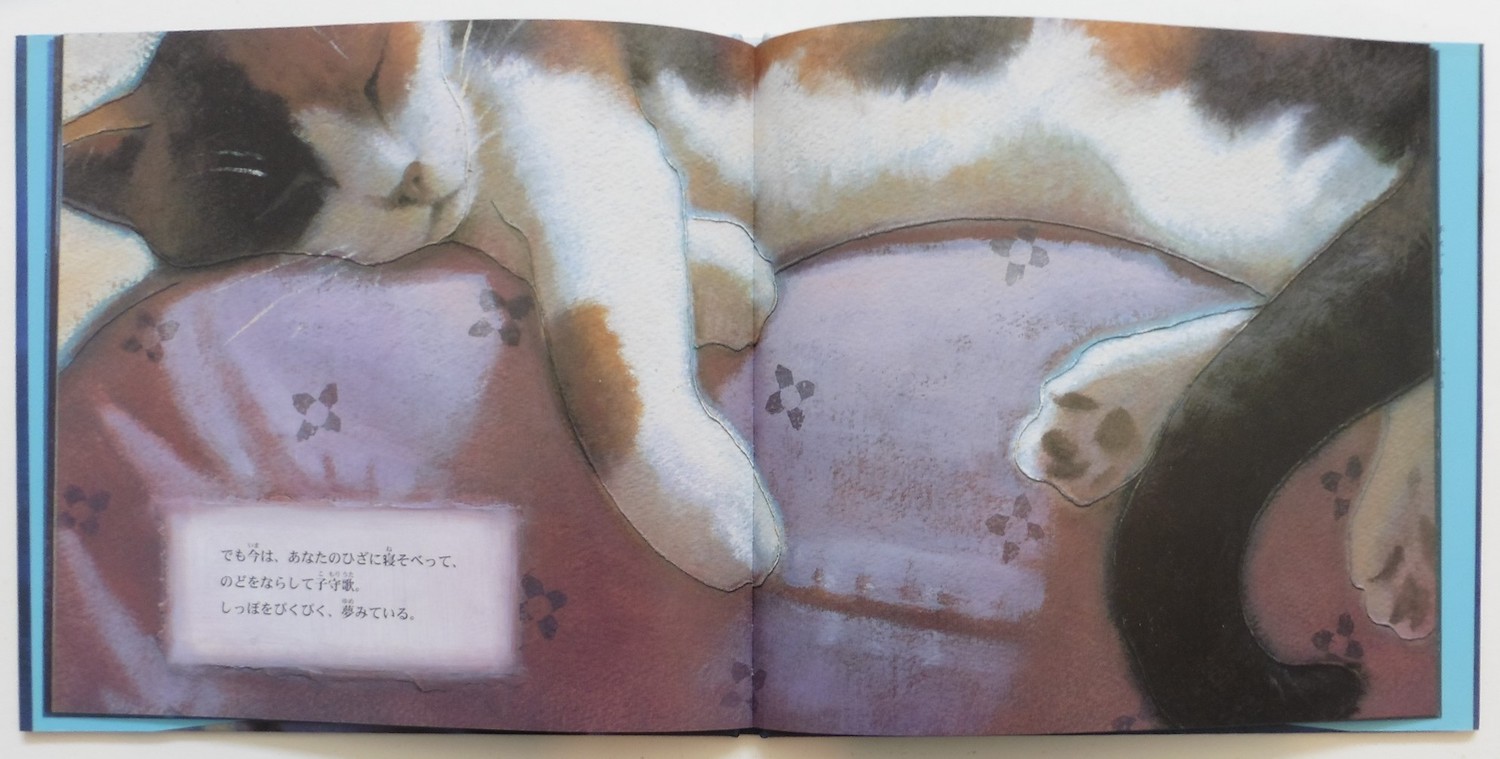

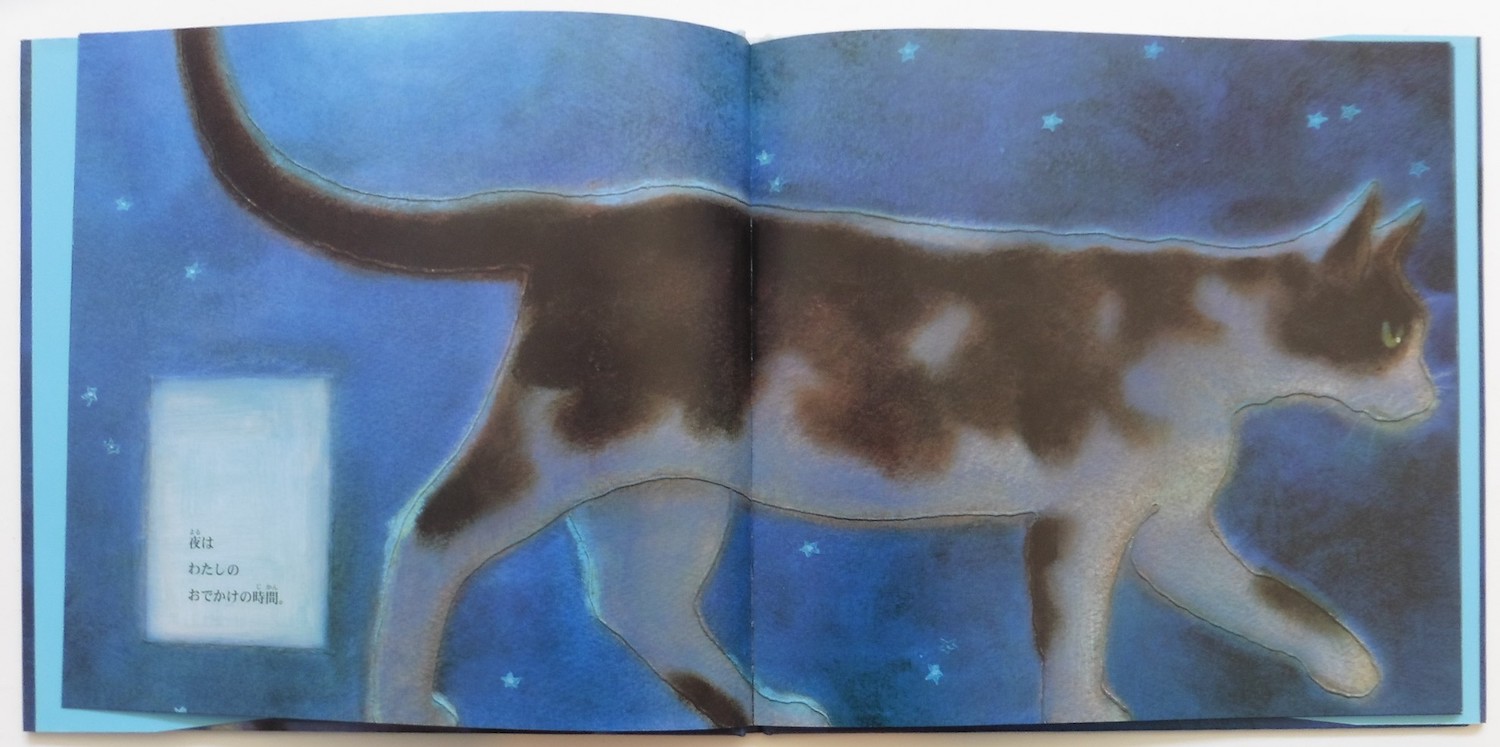

最初はロイス・ダンカン:文、成沢栄里子:訳、S・ジョンソン&L・ファンチャー:絵による

『夜にみちびかれて』(BL出版)です。(写真15)

この絵本の絵は、ネコの姿をアップの迫力ある画像で表したものが多く、

大づかみな表現にもかかわらずネコの存在感をしっかりと伝えてくれます。(写真16)

また青を基調とした夜の情景描写は神秘的で、芸術性の高い一冊です。(写真17)

ドラマチックな展開はありませんが、ネコの生態を正確に捉えているので、

ネコを飼ったことのある人なら、どの場面も共感でき、

飼ったことのない人ならきっと飼ってみたくなる一冊かもしれません。

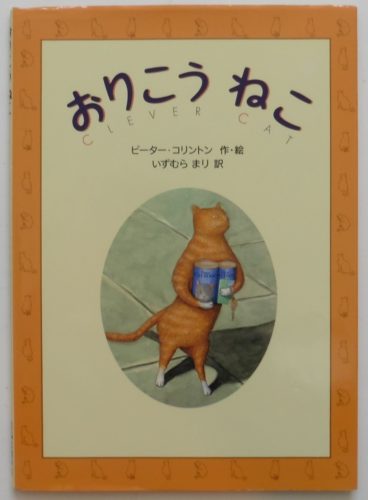

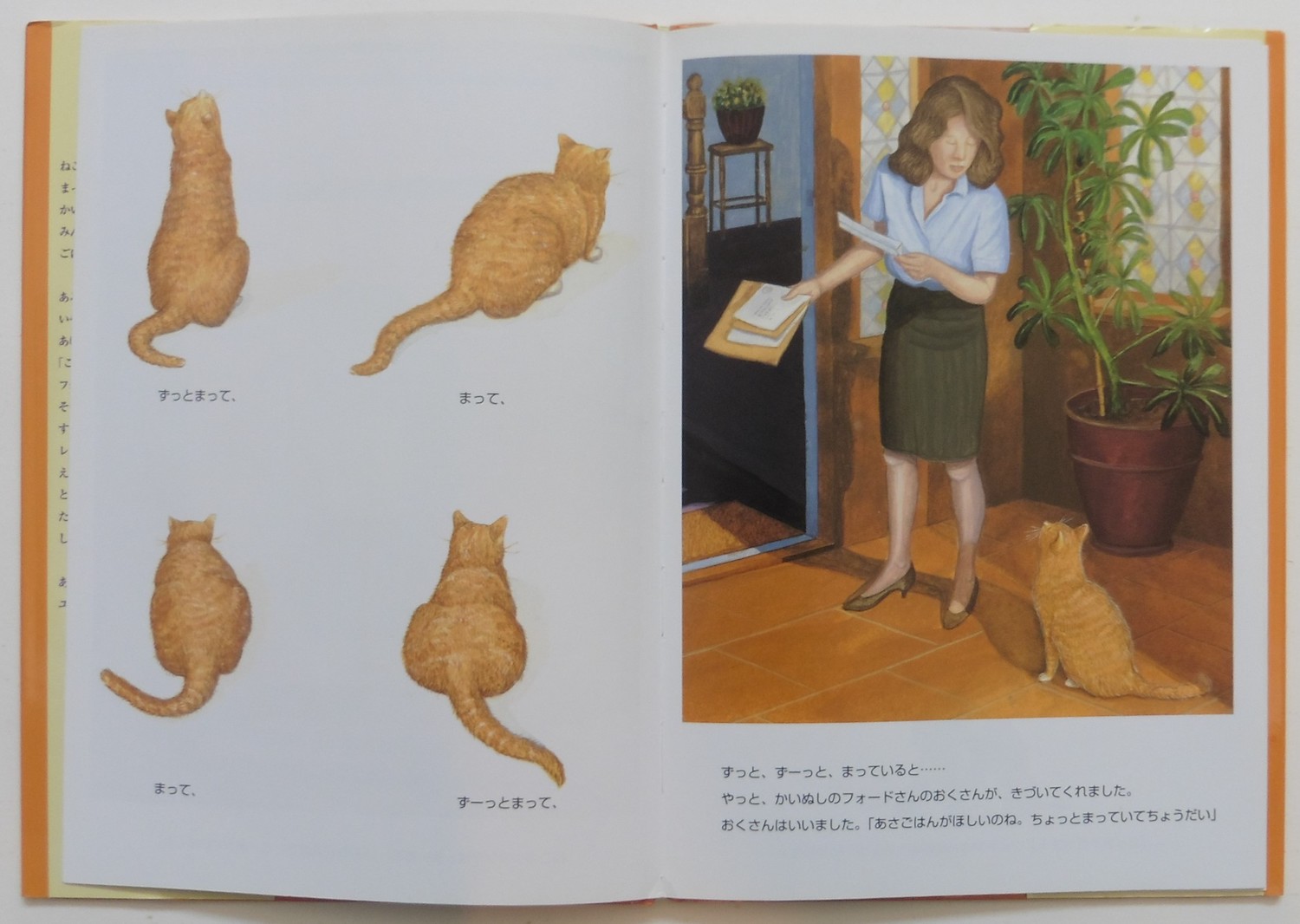

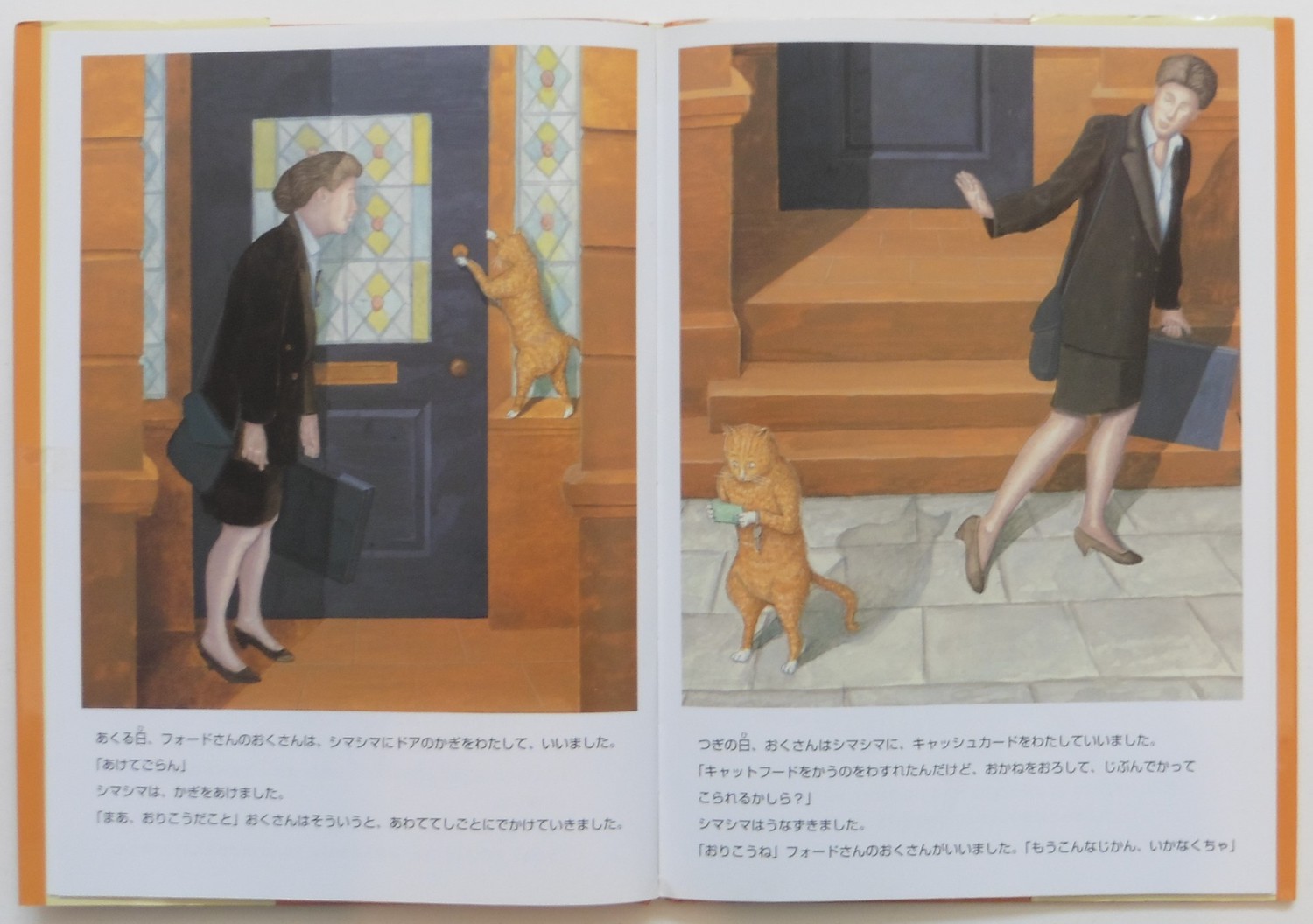

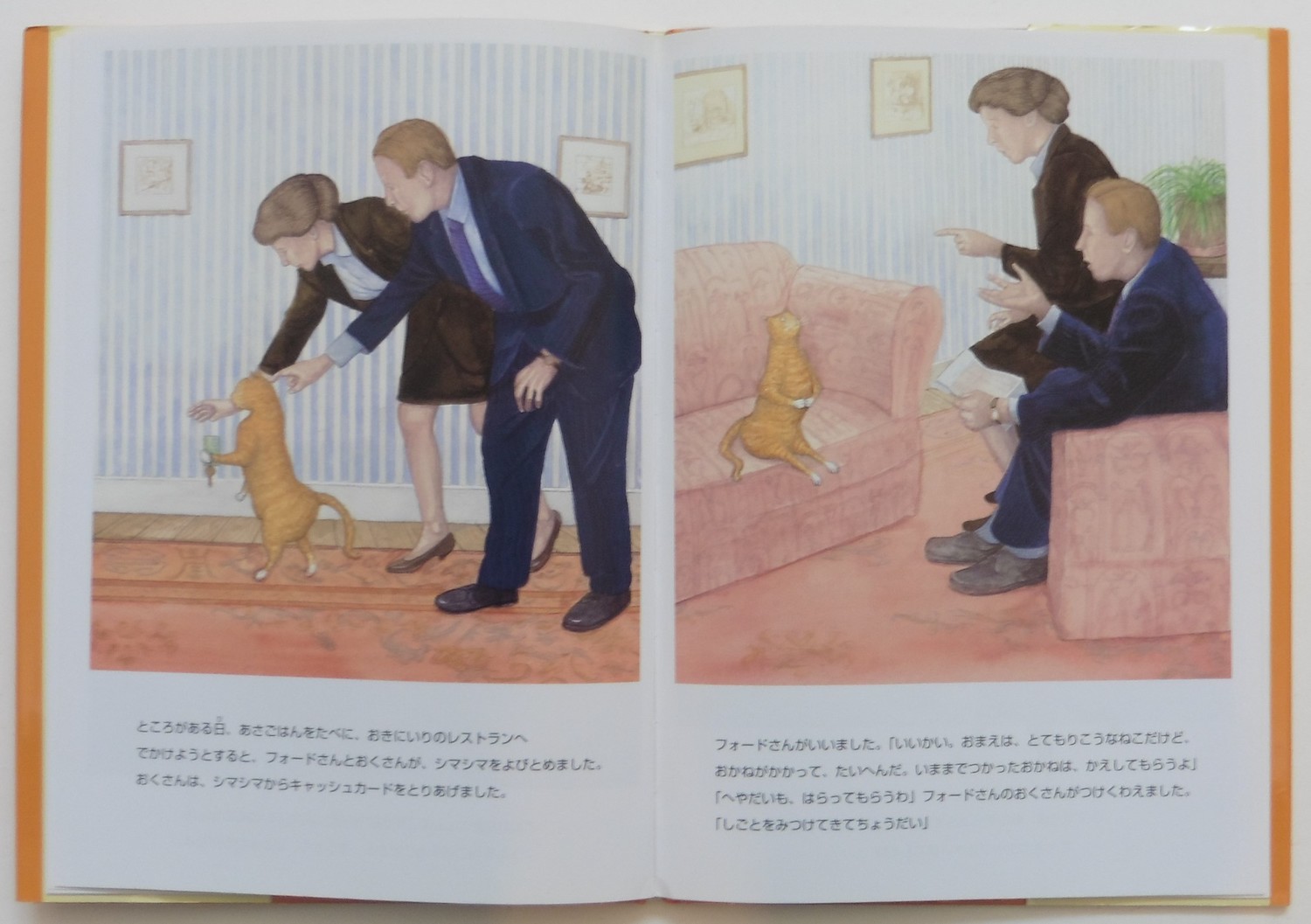

次は以前「文字なし絵本」の回で紹介したことのある

ピーター・コリントン:作・絵、いずむらまり:訳の『おりこうねこ』(徳間書店)です。(写真18)

これは実に皮肉とウィットに富んだ名作だと思います。

描写が客観的なところが、分かりやすくて、滑稽味が伝わってきます。

主人公は「シマシマ」というネコですが、

内容は人間社会にも当てはまりますし、最後の落ちも秀逸で、実に風刺が効いています。

要するにこの絵本は、

与えられる餌を待つのに疲れた頭のいいネコが、

人間並みに行動するようになった末の顛末やいかに、という話なのです。

覚醒したネコは途中から二本足で歩き、

買い物をしたり、仕事をしたりしますが、

やがて忙しくなりすぎて疲れ果ててしまいます。(写真19,20,21)

この絵本を読んだ人は、

「ネコはどうあるべきか」「おりこうとはどういうことか」を再認識するでしょう。

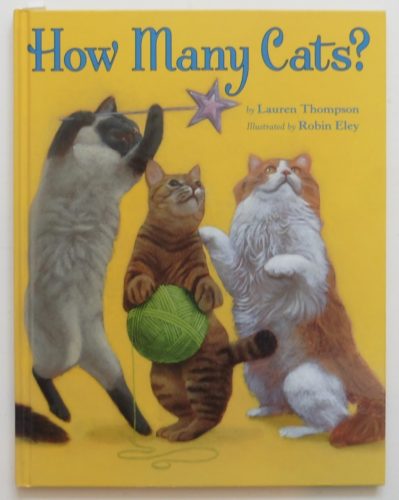

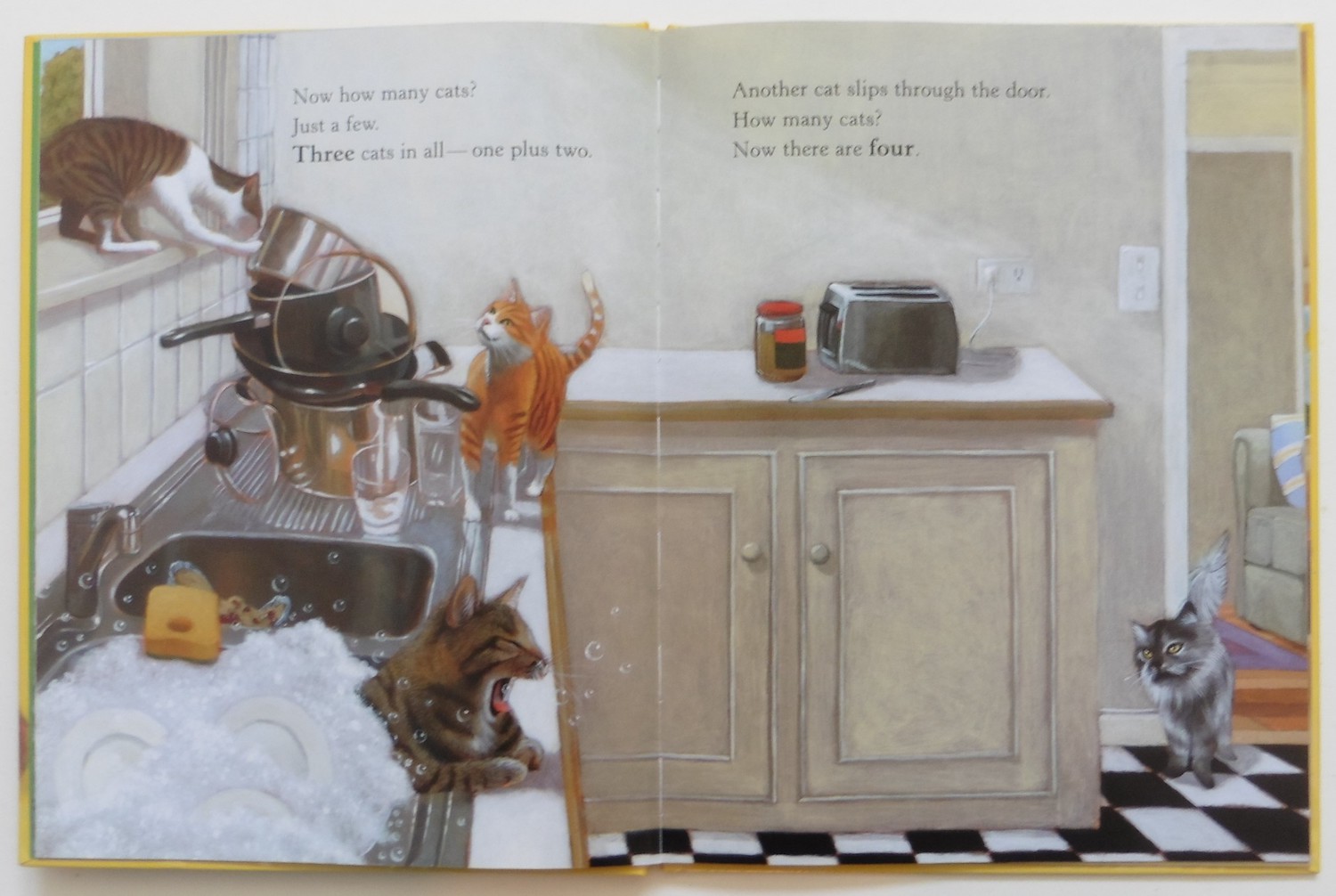

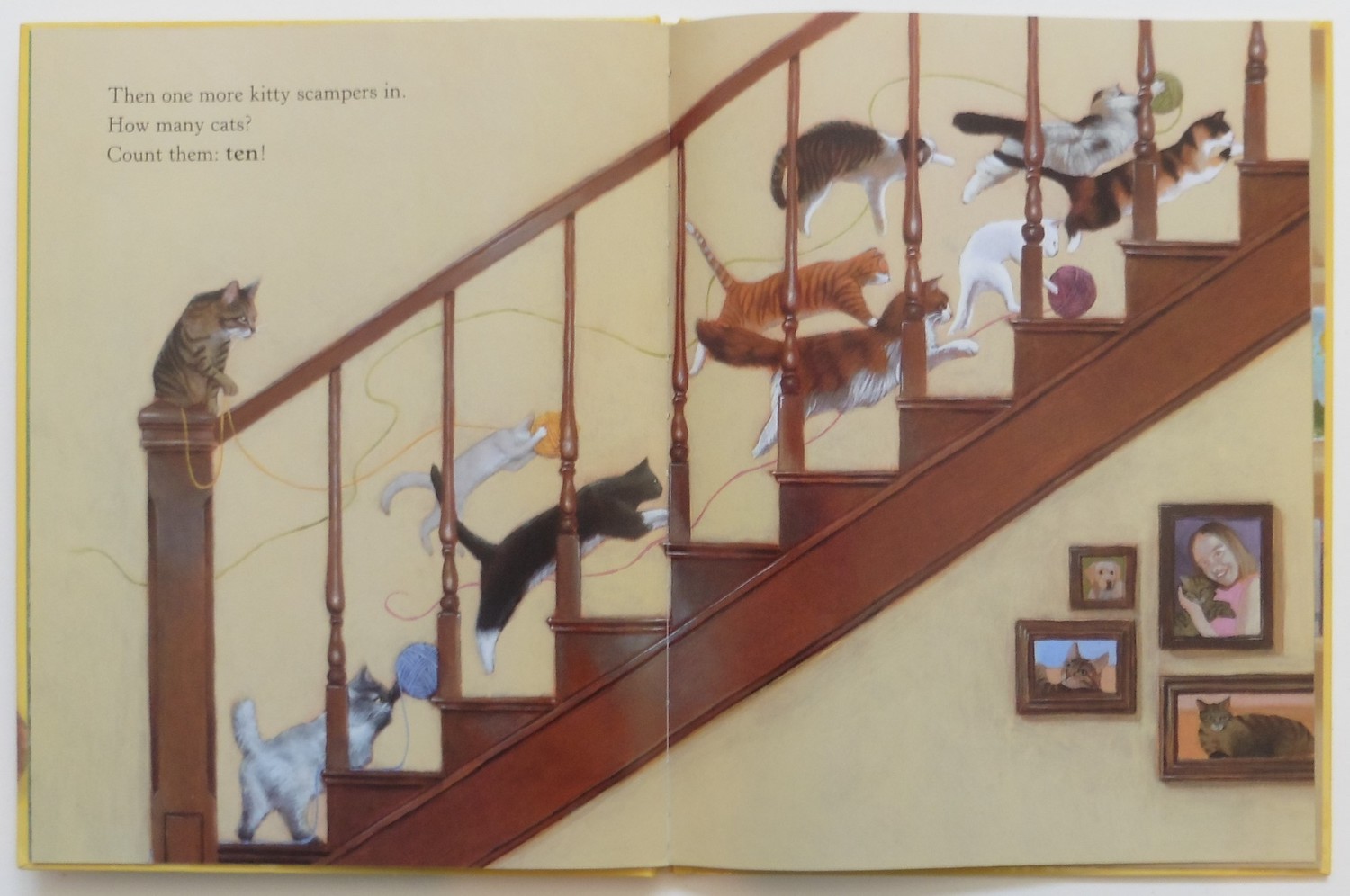

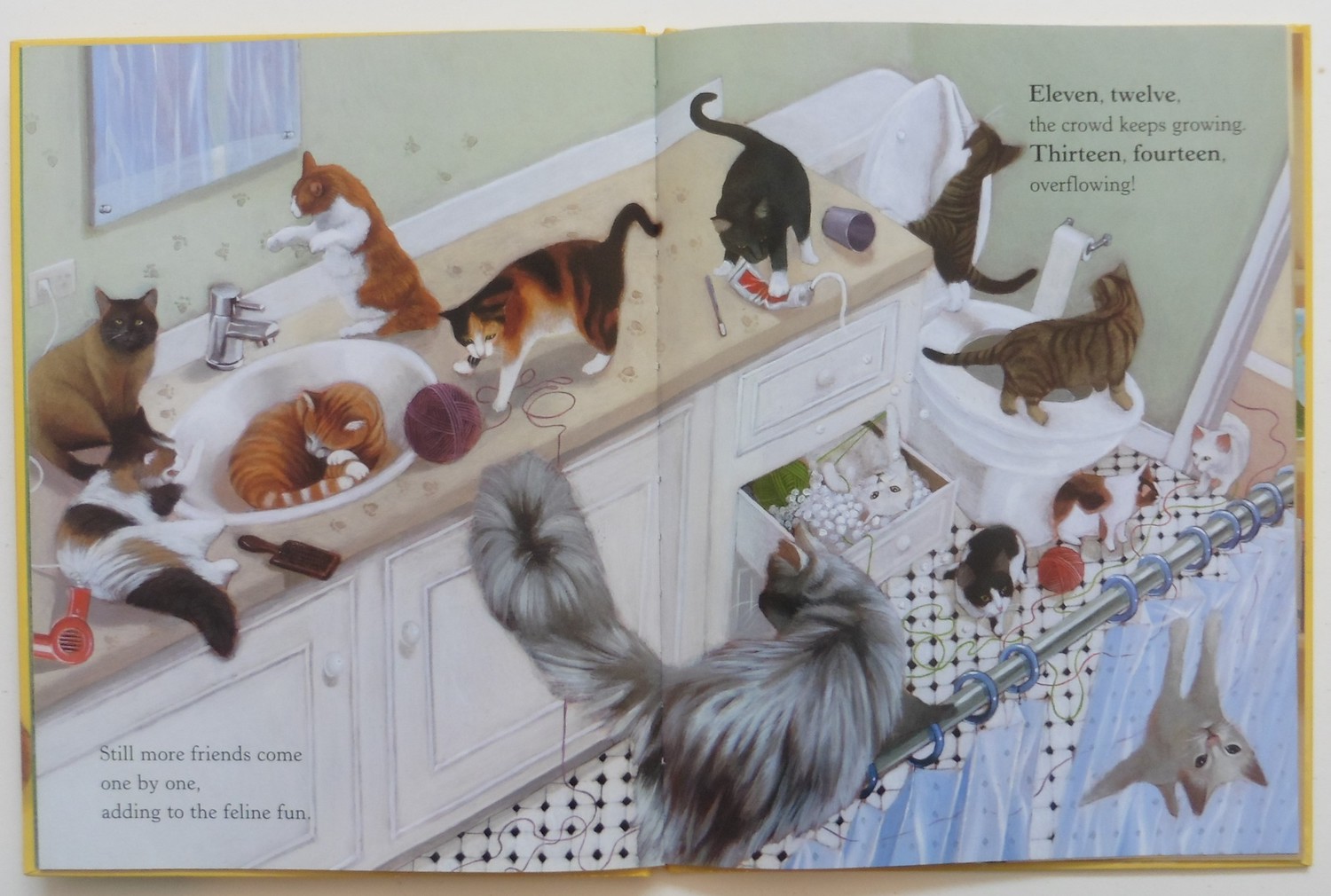

外国のネコ絵本の最後はL・トンプソン:作、ロビン・エレイ:絵による

『How Many Cats?』(HYPERION BOOKS)です。(写真22)

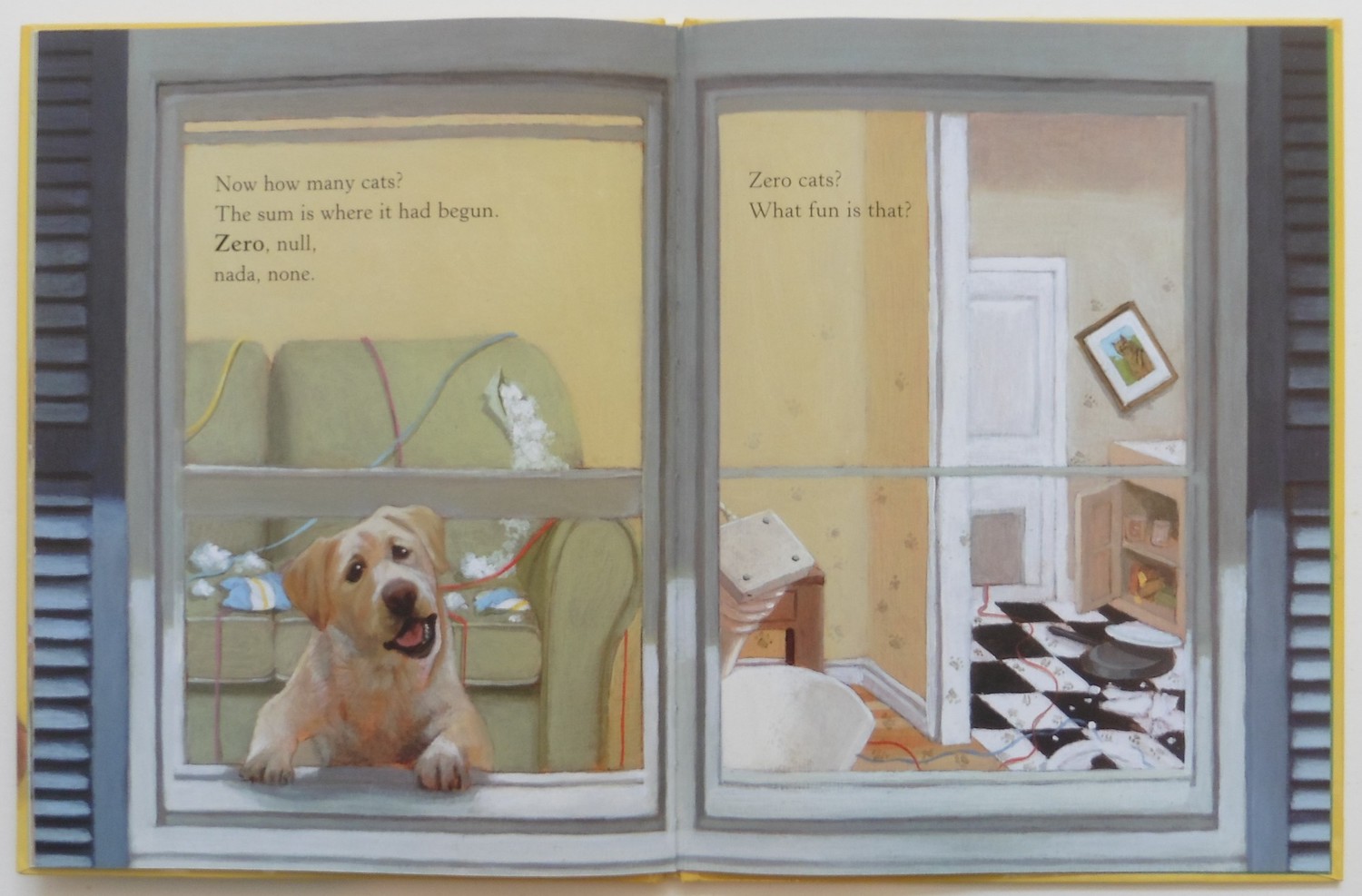

この絵本はたくさんのノラネコが犬だけがいるとある留守宅に入り込み、

したい放題の騒動を巻き起こして、去っていくというお話です。

読者に求められるのは、

開いたページに描かれた各場面に、いったい何匹のネコがいるのかを数えることです。

隠れているネコやぬいぐるみなどの紛らわしいものもあるので、結構楽しめます。

ネコを飼ったことのある人なら思い当たる

ネコの遊びやいたずらが画面全体で展開されますから、

見ていて飽きることがありません。

しかもこの絵本に登場する猫たちは実に躍動的で、各場面を活気づけています。

個々のネコのポーズや表情には、

作者のネコへの愛情と観察力、描写力の確かさが感じられます。(写真23,24,25)

このように特別な物語はなくても、

ネコたちの行動それ自体が魅力的であることを、この絵本は教えてくれます。

ネコたちが去った後の最後の見開きの犬の表情がすべてを物語っています。(写真26)