第38回「町田尚子の世界(ネコ絵本その2)」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

もう6月、月日が経つのは早いですね。

でも我が家のネコはそんなことは関係なし。

時計もカレンダーもない生活ってちょっとあこがれます。

そんなわけで今回は私が個人的に期待する絵本作家・町田尚子を取り上げて、

再びネコ絵本について語ってみましょう。

町田尚子の絵本との出会いは偶然で、

本屋の絵本棚に「怪談えほん」というコーナーがあって、

興味を持った私が手に取ったのが

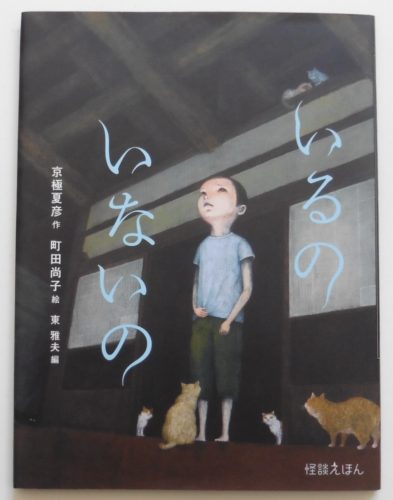

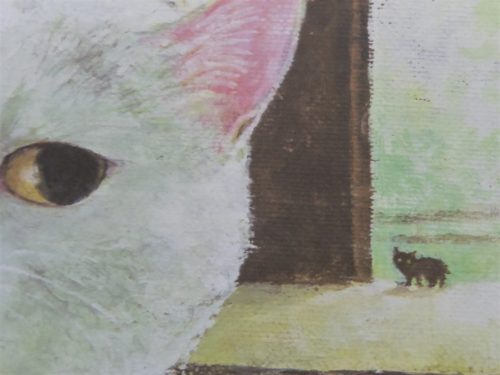

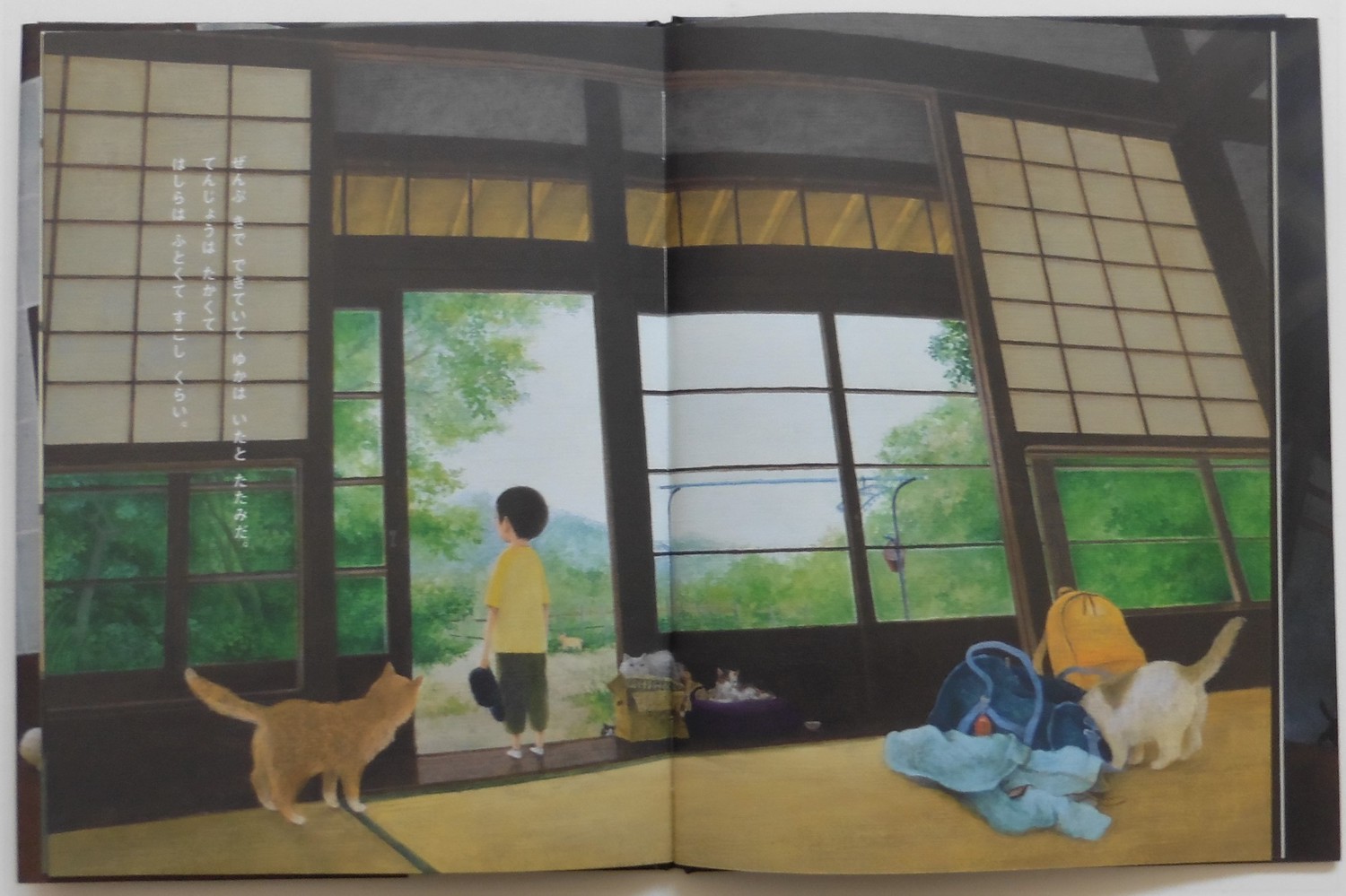

京極夏彦:作、町田尚子:絵による『いるのいないの』(岩崎書店)でした。(写真1)

私は絵本を買う時は、絵が魅力的で構成がしっかりしていれば買います。

『いるのいないの』は一目見て画力の高さが分かりました。

そしてその評価のポイントになったのが、

裁ち落としの見開き画面のほとんどに登場するネコたちの描写です。

この絵本ではネコたちは脇役ですが、

ページをめくるたびに主人公の少年の好奇心と恐怖心が高まっていく心理的効果によく貢献しています。

つまりネコの「何でも知っている」感がよく出ているのです。

しかもネコを飼ったことのある人なら「そうそうネコってこう」と納得する描写が至る所にあって、

ネコだけ見ていても楽しいのです。

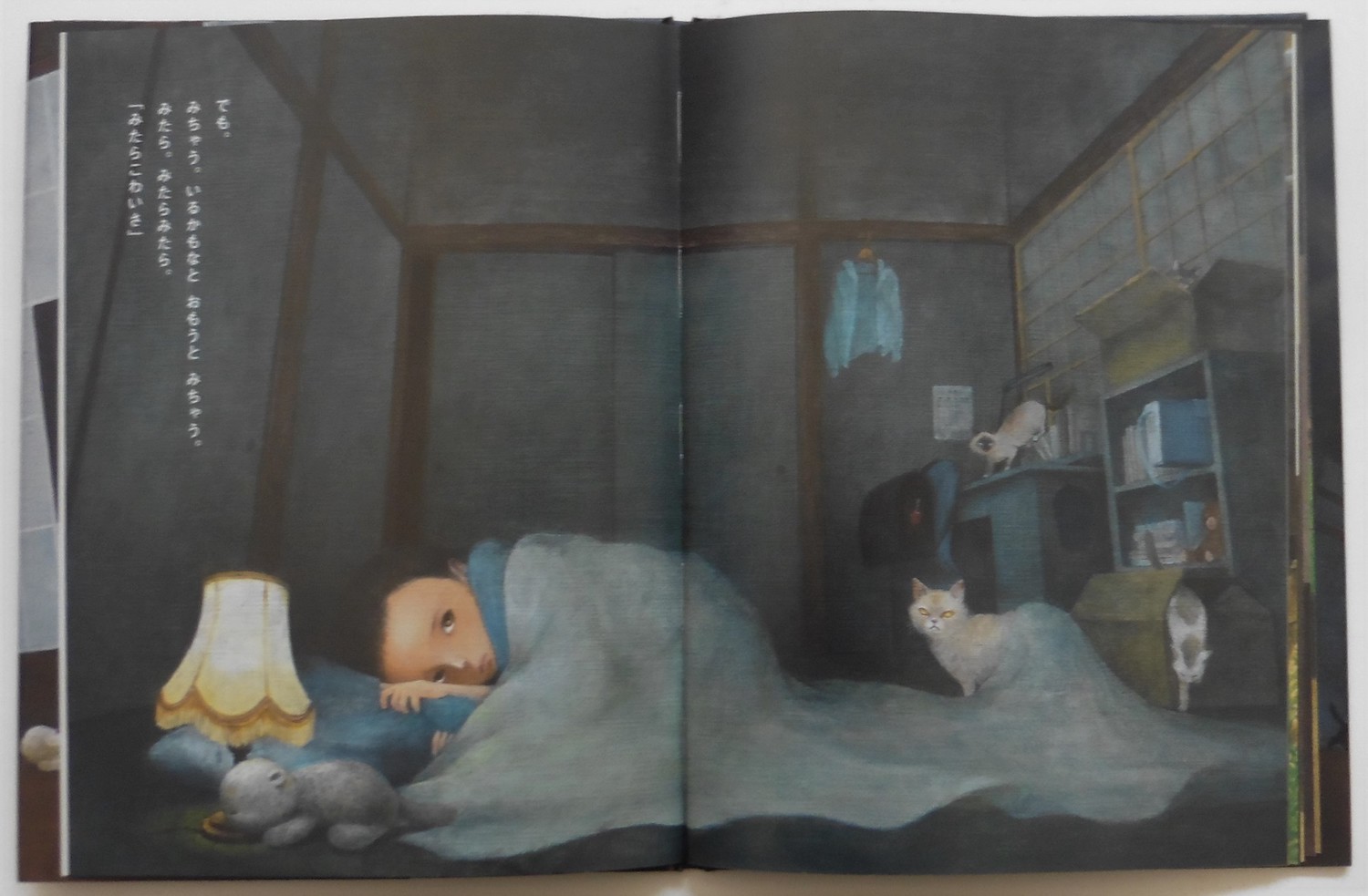

そこで私が推薦する3シーンを紹介しましょう。(写真2,3,4)

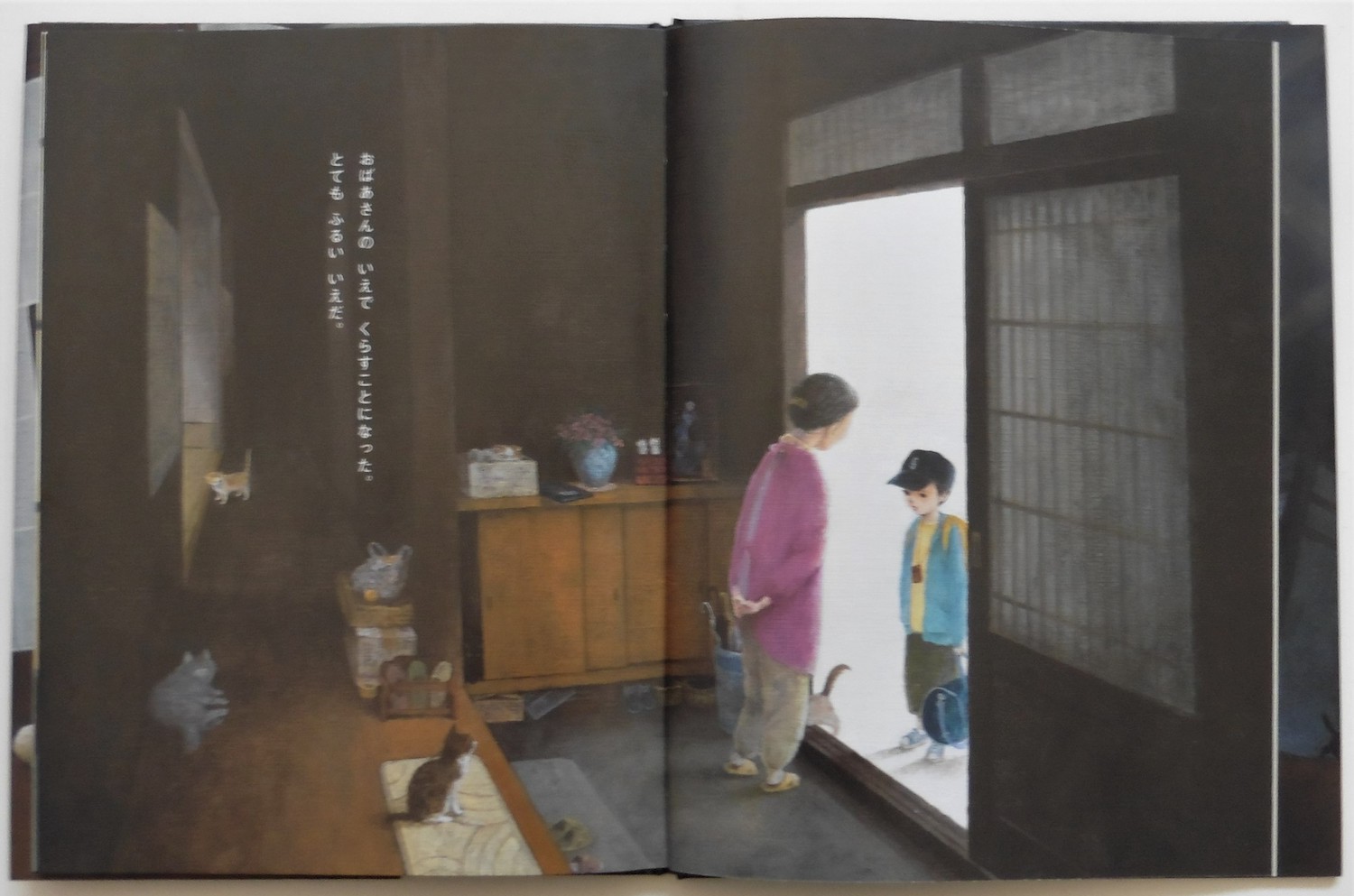

ストーリーは古い田舎家に住むおばあさんの家で暮らすことになった少年の恐怖体験です。

クライマックスの「怖いシーン」よりも私が不気味に感じたのは、垣根越しに主人公を描いたシーンの、垣根にぶら下がった形而上的なゴム手袋です。

垣根越しの構図という主人公を相対化した視点が見事です。(写真5)

この絵本と出会ってから3年後、

今度は「妖怪えほん」というシリーズで

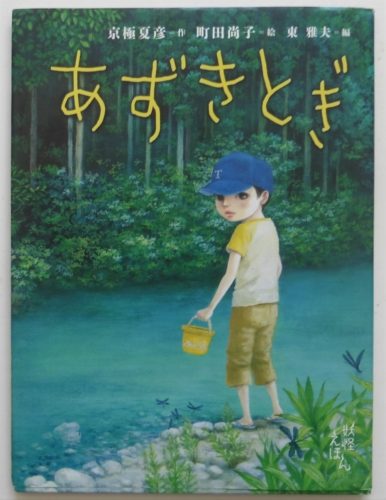

京極夏彦:作、町田尚子:絵の『あずきとぎ』(岩崎書店)が出ました。(写真6)

こちらも構図がよく工夫されていて、裁ち落としの見開き画面は見ごたえ十分です。

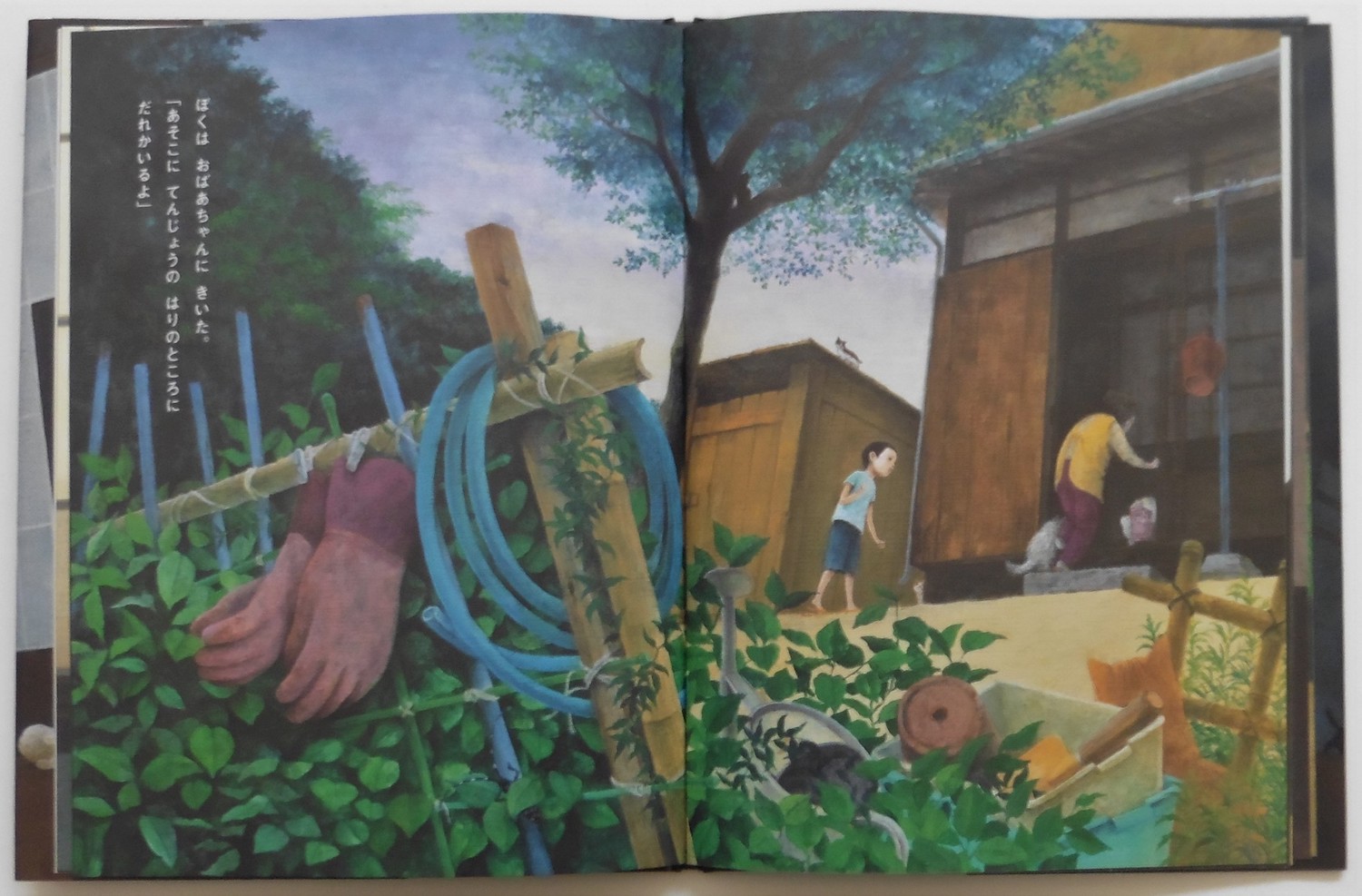

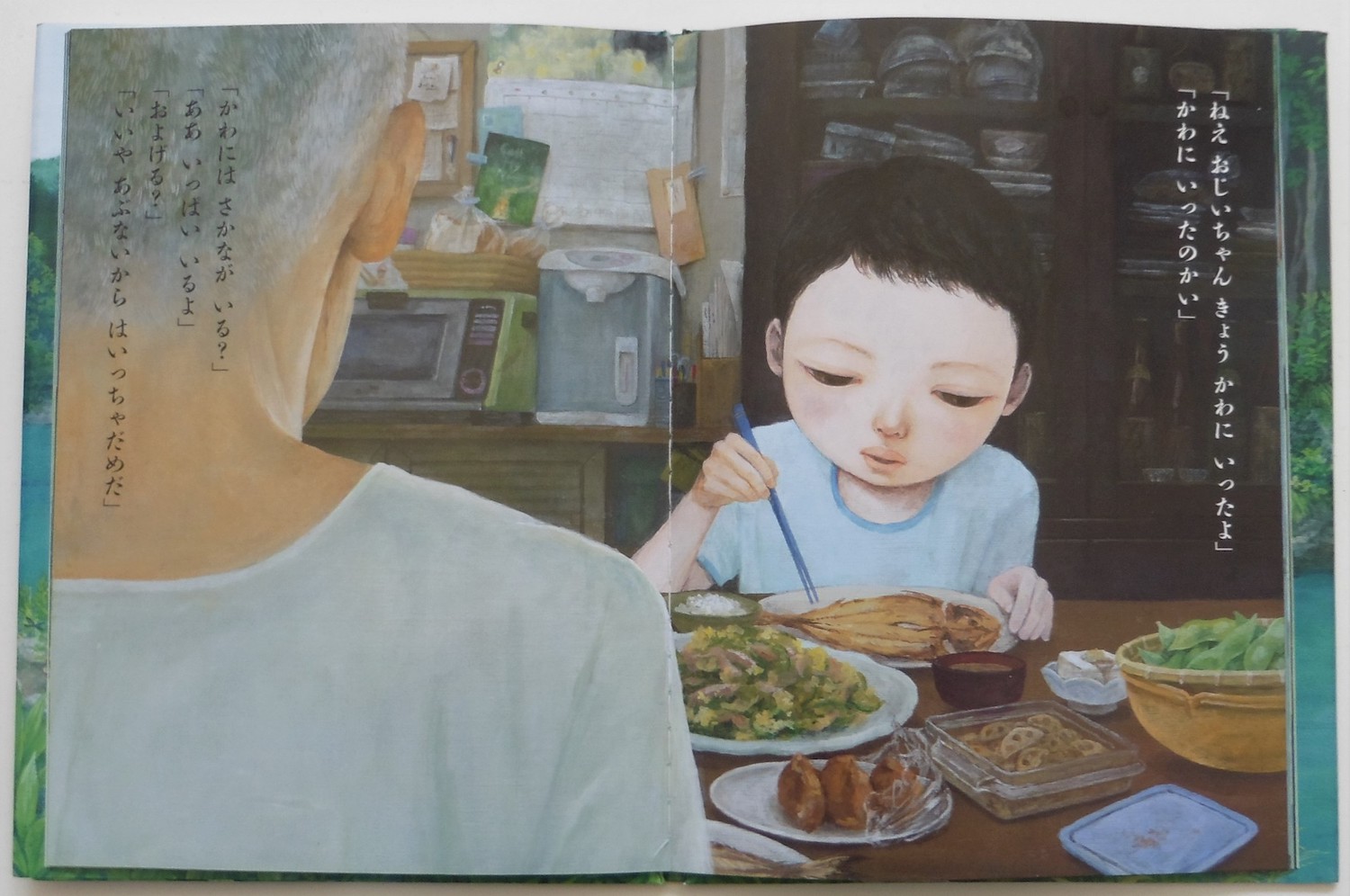

ストーリーは夏休みに田舎でおじいさんと暮らすことになった少年の恐怖体験です。

少年と関係の深い動物はイヌですが、ネコも時々出てきては存在感を示しています。

ここでは特に構図が優れていると思われる二つの見開きを紹介しましょう。

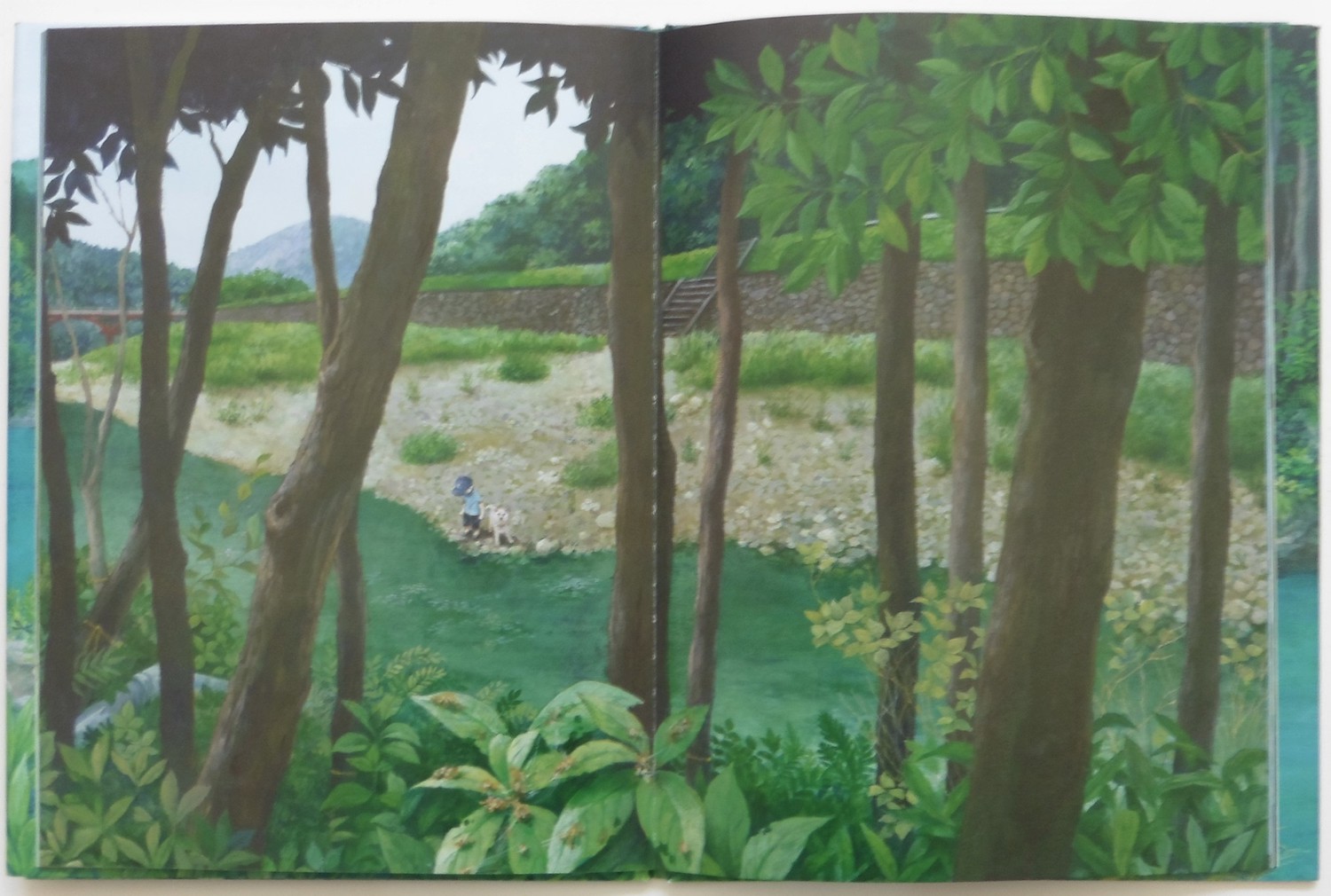

最初の見開きは手前の林から少年とイヌを見通す構図で、

少年とイヌが小さく描かれているので、余計に自然の奥深さや怖さが感じられます。

そのことに犬だけが動物的本能で気づいているのか、林の方を見据えています。(写真7,8)

次の見開きは夕食の場面をアップで捉えたものですが、食卓の料理の描写が秀逸です。(写真9,10)

おじいさんの顔は見えませんが、実は『いるのいないの』のおばあさんも、『あずきとぎ』のおじいさんもめったに顔は見せません。

これがこの絵本の「怖さ」をより増幅させているのです。

この辺りの町田尚子の演出センスはさすがです。

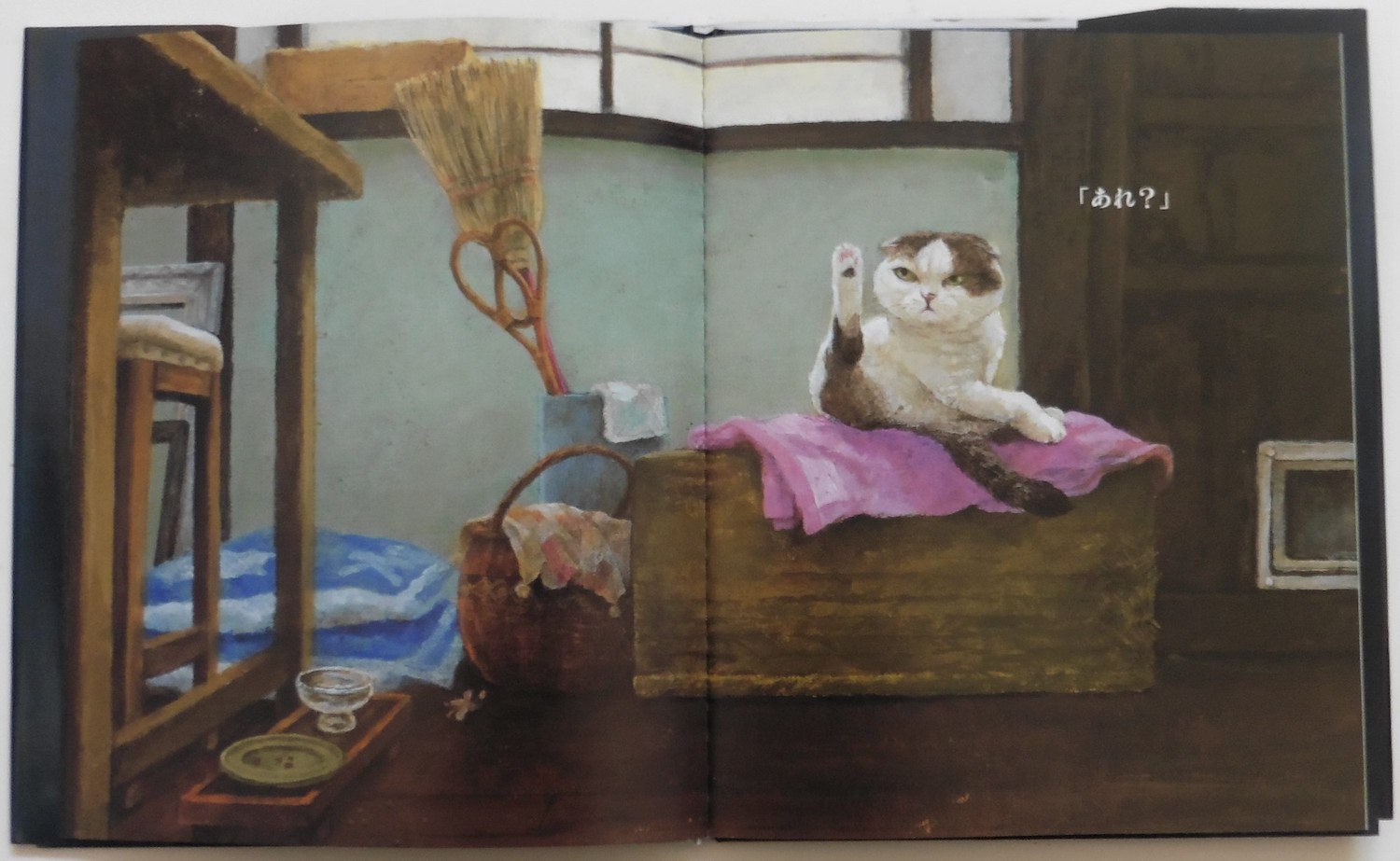

ネコの登場する見開きもアップで捉えられていますが、手前の少年と奥のおじいさんやネコとの距離感が先行きの不安を感じさせます。(写真11)

この距離感に注意しながら見ていくと、より楽しめますよ。

町田尚子のネコの描写に感心した私は、浅草で開かれた彼女の個展も訪れ、ご本人にも会いました。

その時にネコを主役にした最新の絵本が展示されていたので即買いました。

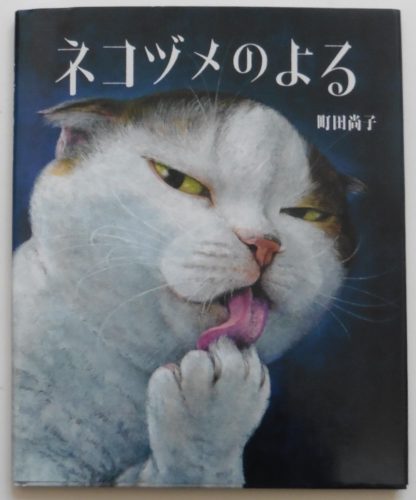

題名は『ネコヅメの夜』(WAVE出版)で、表紙はふてぶてしいネコのアップです。(写真12)

見返しにサインもいただきました。(写真13)

ネコには人間には分からない領域があると常々思っていますが、

この絵本はまさにそんな領域の出来事をパンとズームを使い分けて描き切っています。

ここでは前半2場面と後半1場面を紹介します。

最初はネコの柔軟でユーモラスなポーズの場面です。

我が家で以前飼っていたネコにもこのポーズが得意なのがいました。(写真14)

次は下から見上げたアングルの場面。

このネコ貫禄あるでしょう。(写真15)

最後はネコの大集合を俯瞰で捉えた場面。

こんなにネコがいるとちょっと怖いですか。(写真16)

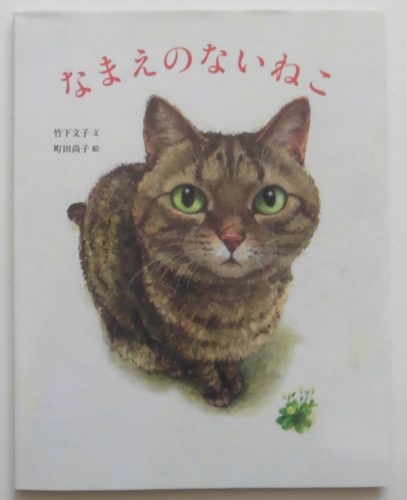

この後出たのが今やネコ絵本の代表格となった『なまえのないねこ』(小峰書店)です。(写真17)

なんと現在20万部を突破するという大ヒットです。

絵本で20万部はすごいことです。

人気の秘密は、主人公のノラネコがとにかく健気でかわいそうで愛らしいんです。

こんなネコほっとけないなと思いつつ泣きながら読んでいて、

最後のシーンで救われたという人が多いと思います。

ノラネコを拾って飼ったことのある人なら、この絵本のストーリーのリアルさを実感することでしょう。

このストーリーを支える絵の素晴らしさが伝わる3場面を紹介しましょう。

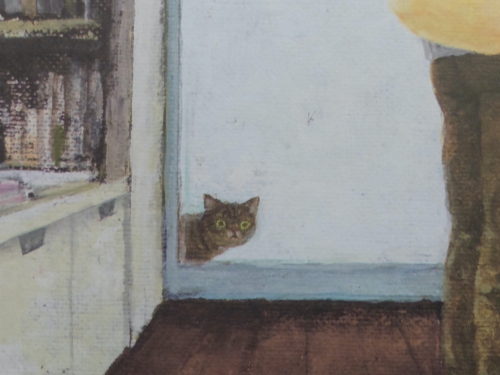

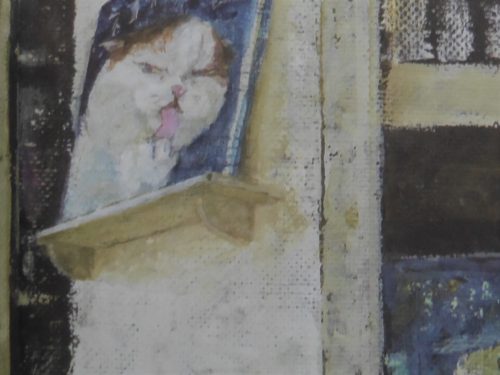

最初は本屋さんの入口で、ガラス越しに飼いネコのゲンタを眺める場面。(写真18,19)

他のネコたちとの距離感がこの絵本でも重要な要素です。

よく見ると本棚には『ネコヅメのよる』がちゃっかり飾ってあります。(写真20)

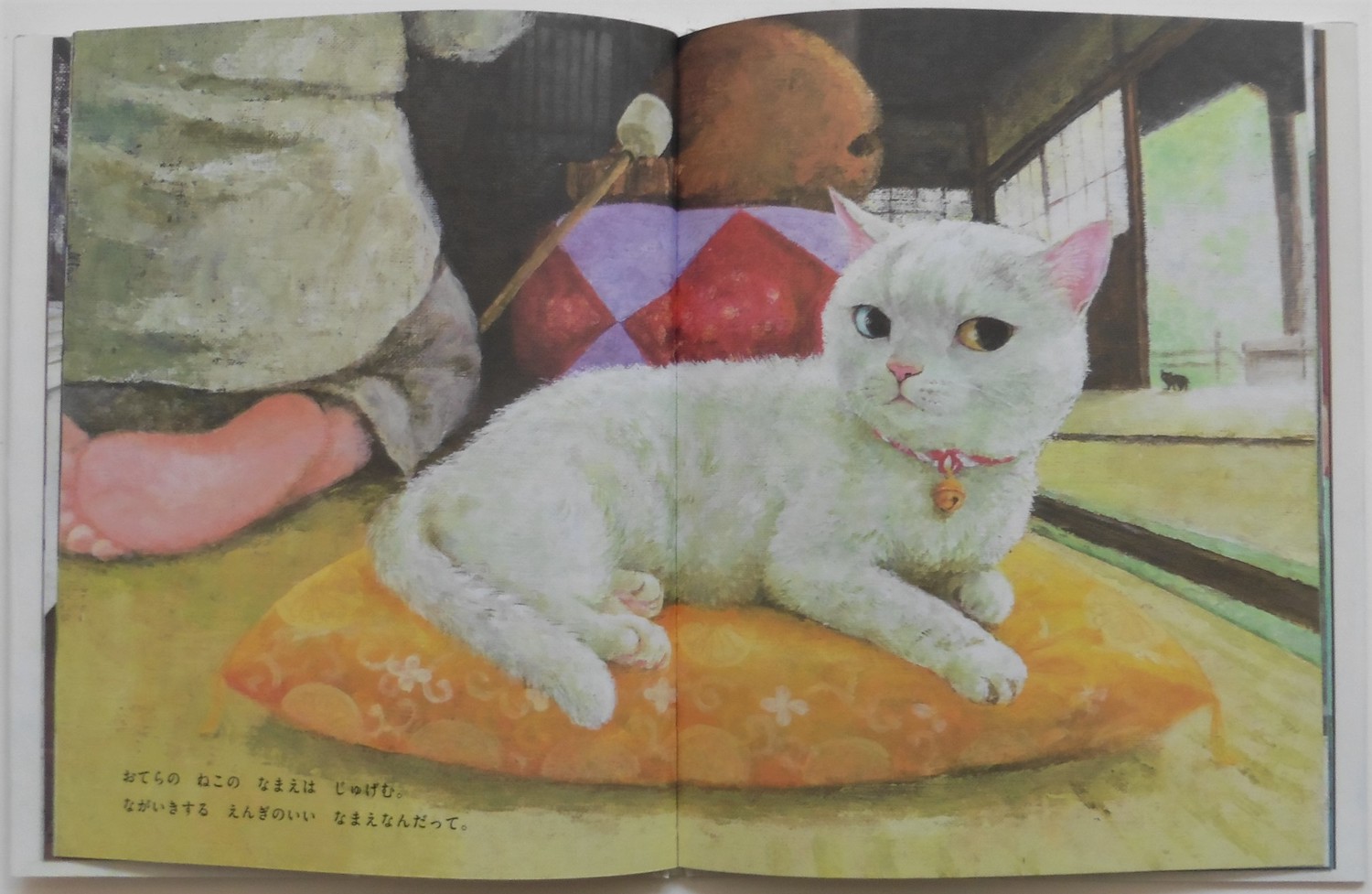

次はお寺に住むネコのじゅげむを遠くから眺める場面。

二匹の距離感は全場面で最大で、

主人公のネコの孤独感もピークに達しています。(写真21,22)

最後は街中で人間にじゃけんにされる場面。(写真23)

ほうきで追い払われ、跳んで逃げるネコの姿が後ろ脚だけで表されています。

このトリミング構図も秀逸ですが、ネコの開いた足の指を見てください。

危険を察知したネコの必死さが伝わってきます。

このようにすべての描写にリアルティがあるからこそ、

物語も真実味も増し、クライマックスの感動が生きるのです。

私はこの絵本と以前に紹介したウィーズナーの『ミスターワッフル!』を組み合わせて、

勝手に『日米ネコ絵本対決』という鑑賞の授業をやっていますが、

どちらも名作なので受講者はいつも優劣の判定に困っています。(笑)

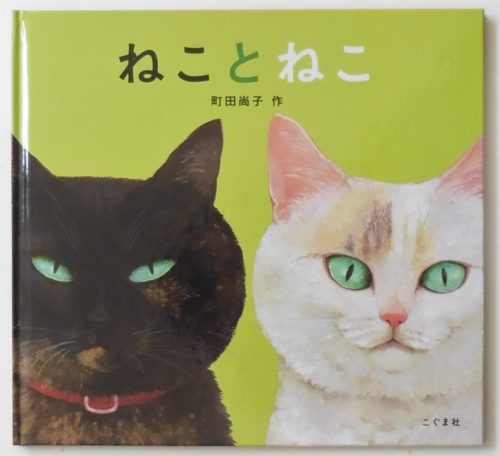

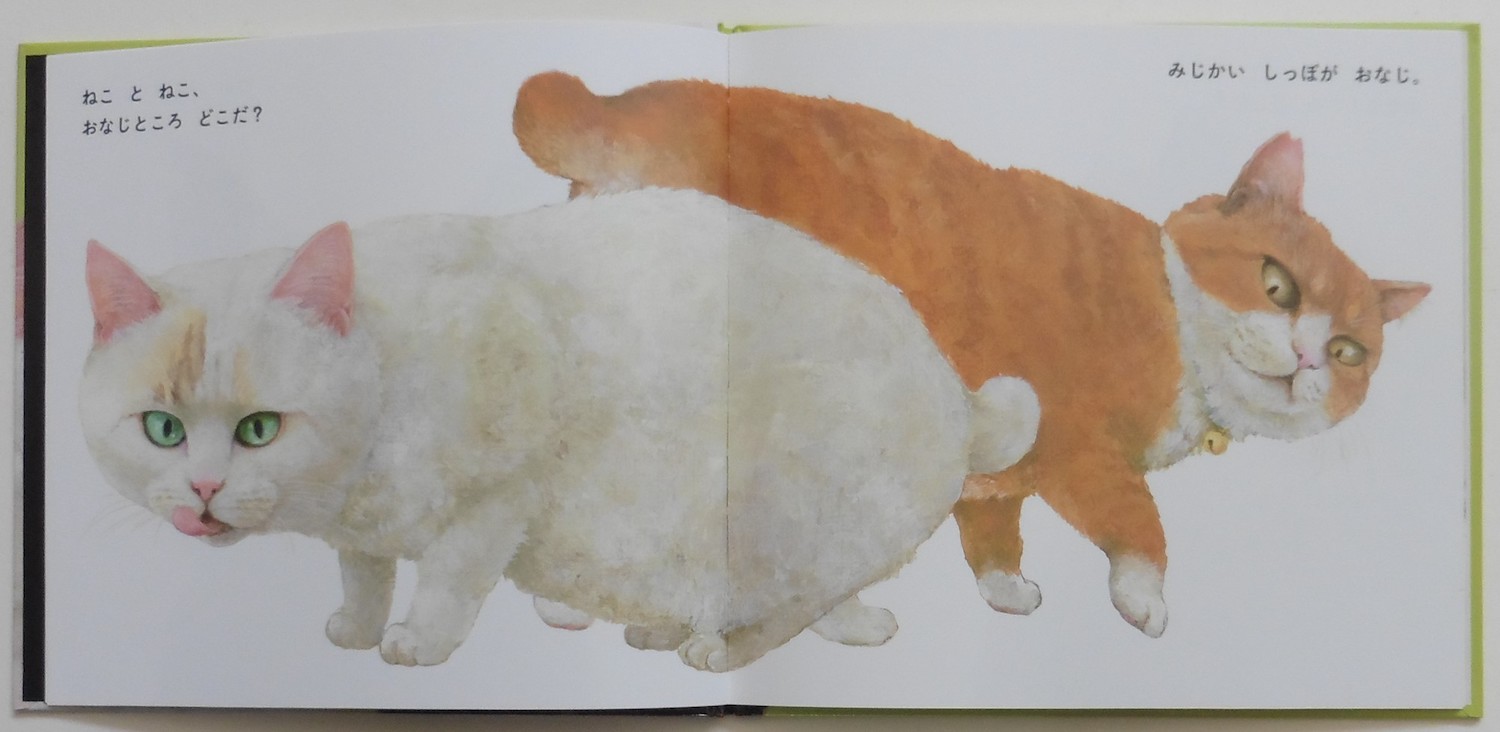

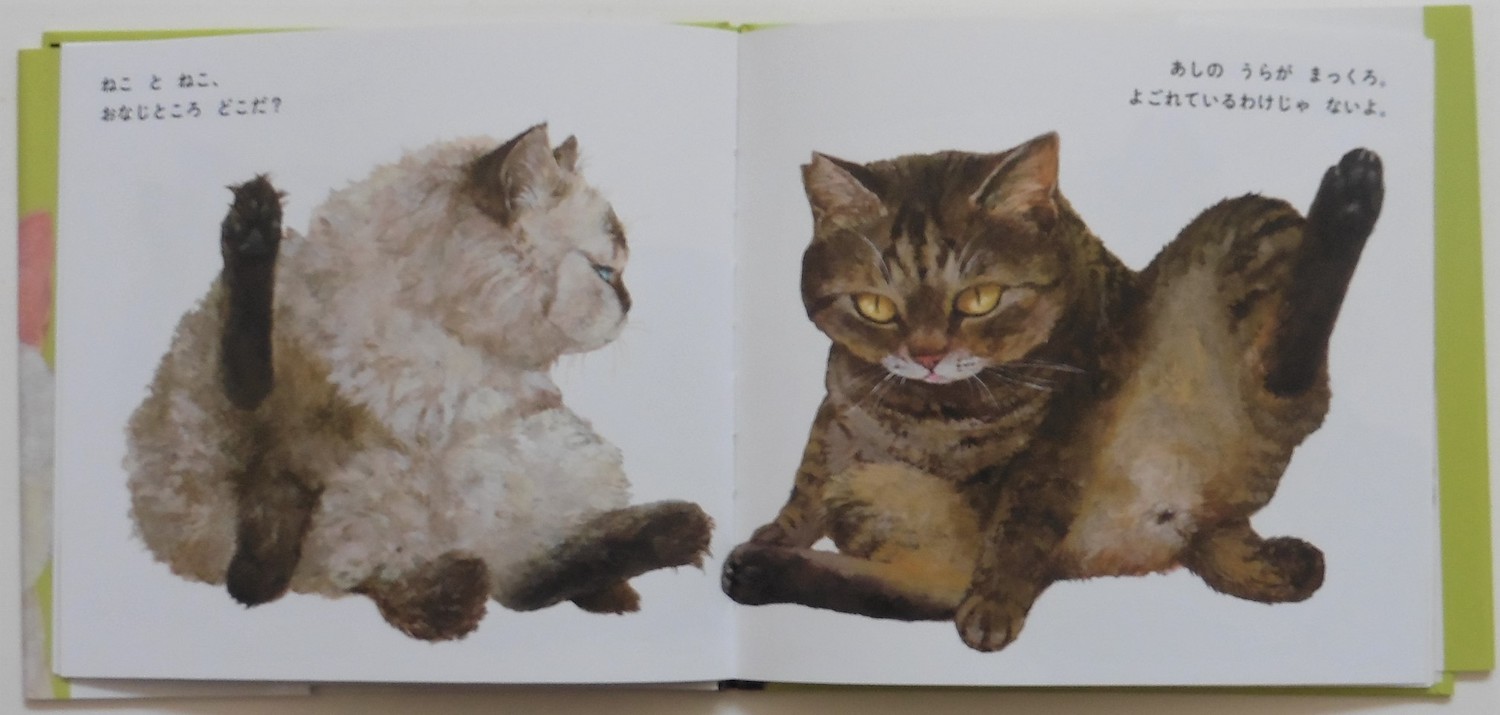

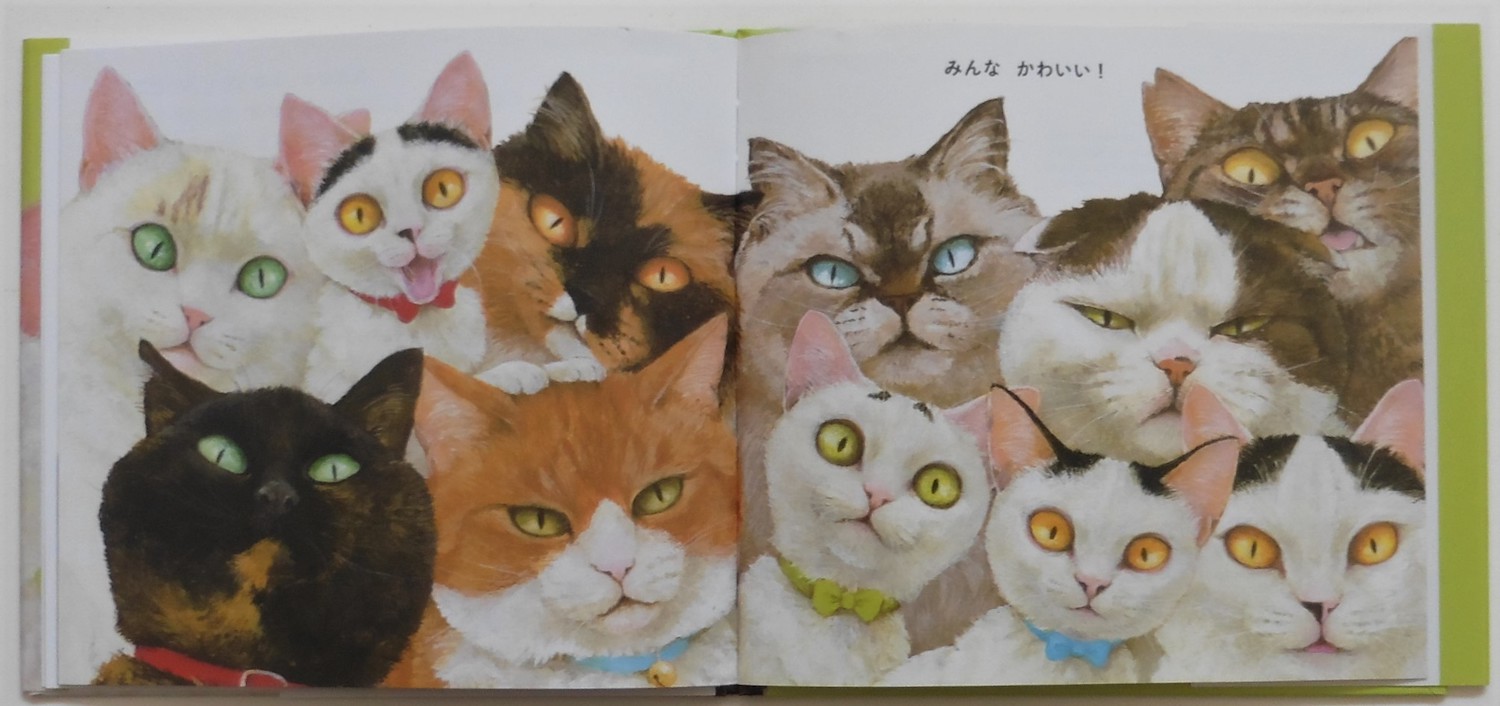

この絵本の半年後に出たのが『ねことねこ』(こぐま社)です。(写真24)

私の鑑賞授業ではしばしば比較鑑賞というのをやりますが、

この絵本は全見開きがネコとネコの比較鑑賞になっています。

ただし私の場合には主に似たもの同士の間に違いを発見させるのですが、

この絵本では異なるネコの間に共通点を探させる仕組みになっています。

比較鑑賞では対象をよく見る習慣が身に付きます。

「よく見る」ことからさまざまな発見があり、次第に愛着も生まれてくるのです。

ここでは二つの見開き画面を紹介しておきますので、皆さんも比較を楽しんでください。(写真25,26)

『ネコヅメのよる』の最後に紹介した場面で、ネコの姿の多様性に触れましたが、

この絵本のテーマはまさにそれです。

そして作者がきっと言いたいのは、「同じことが人間にも当てはまるよ。」ということだと思います。

対象の持っている差異を個性として尊重するか、異質なものとして差別するかで、

その人の価値も決まっていきます。

最後の見開きページのような結論がハッピーでいいですよね。(写真27)

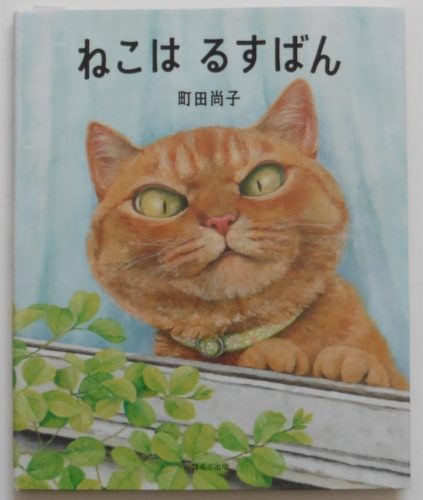

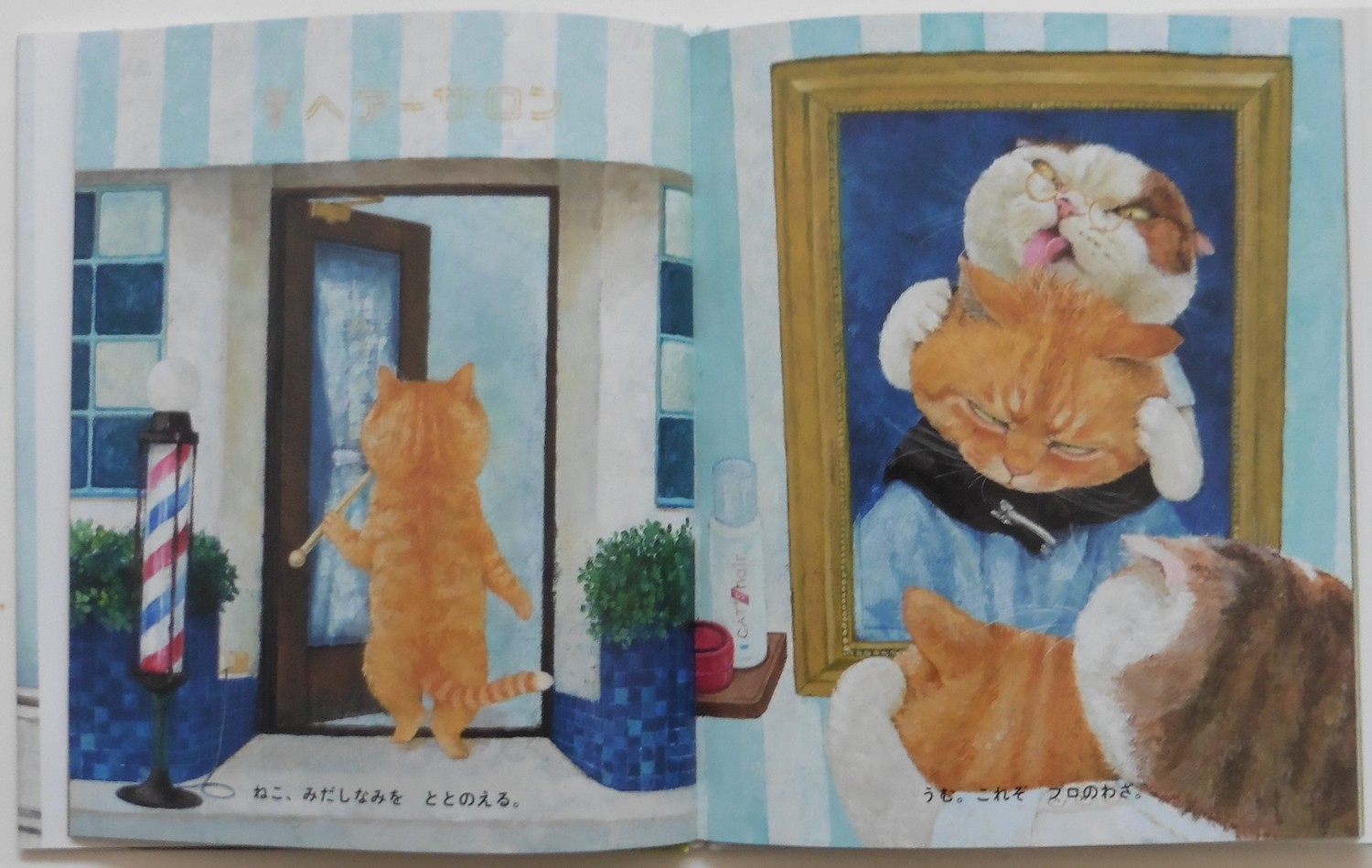

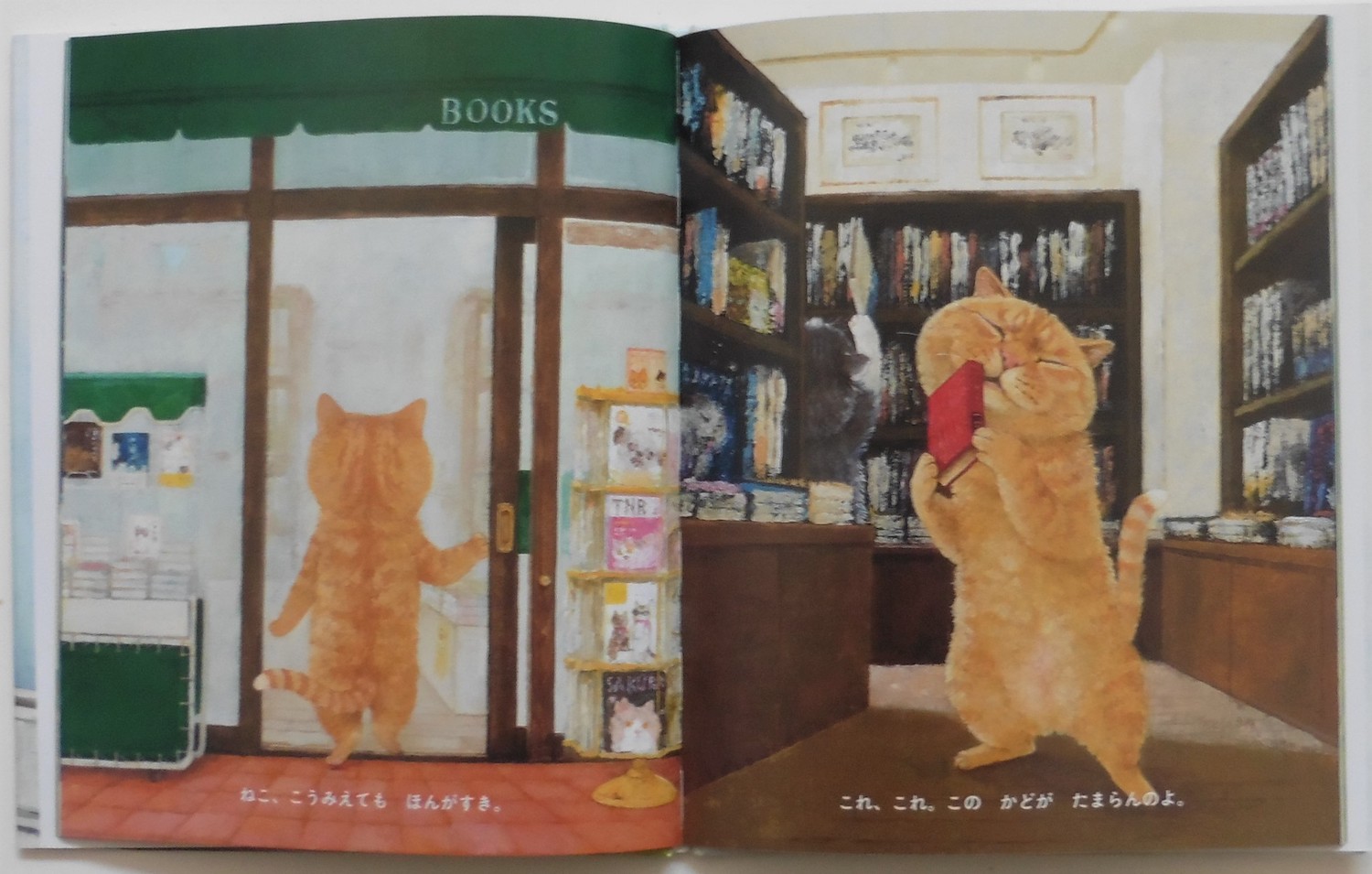

最後に紹介するネコ絵本は、飼いネコのしたたかさやふてぶてしさをユーモラスに描いた

『ねこはるすばん』(ほるぷ出版)です。(写真28)

ネコはおとなしく寝て留守番しているものという人間の思い込みを覆す衝撃的?な展開です。

登場するネコは擬人化されていて、二本足で歩き、人間と同じ行動をします。

この絵本でも表紙の絵を見ても分かるようにネコをかわいく描いたりはしていませんが、

ネコの生態を知り尽くす作者の観察力が至る所に発揮されているので、

どの行動にもリアリティがあります。

ここでは床屋の場面(写真29)と本屋の場面(写真30)を取り上げてみました。

どちらもネコがよくやる仕草なので、

ネコを飼ったことのある人は「これあるある」とうなずかれることでしょう。

ただし荒唐無稽な内容なので、

『なまえのないねこ』のような感動を期待した向きにはハズレかもしれません。

でもそれだけネコは奥深いということです。

その奥深さを知るためには、ネコを飼ってみることをお勧めします。

きっとあなたに良い運を運んでくれるでしょう。