第39回「文字なし絵本の世界3 絵のみで伝える深い世界」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

文字なし絵本の世界も3回目を迎え、いよいよ佳境。

今回は選りすぐりの5点を紹介します。

「文字なし絵本は、数は少ないけれど傑作ぞろい。その理由は発想力と構成力と描写力が備わった作家にしか創れないから。」

というのが私の文字なし絵本観ですが、

皆さんが今回紹介する絵本のいくつかを手に取られた時、

きっとそのことが実感として分かっていただけると思います。

何故なら、それらは絵本を超えて芸術の域に達しているからです。

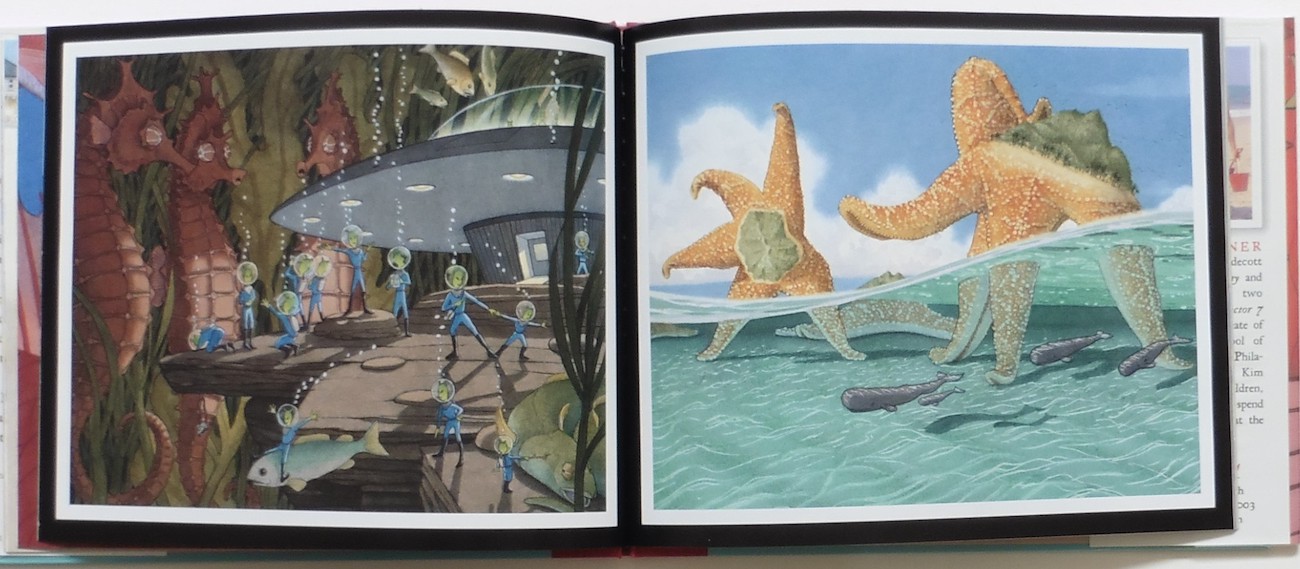

文字なし絵本と言えばウィーズナーが第一人者です。

昨年9月に紹介した『かようびのよる』『ミスター・ワッフル!』『ぼくにまかせて』の3点も、

文字はほんのわずかで、ほぼ文字なし絵本と言ってよい内容でした。

若い頃、文字なしコミックを探求した経験のあるウィーズナーですから、

彼の創る文字なし絵本は発想、構成、描写のいずれも思わずうなってしまうレベルです。

今回は3冊いっぺんに紹介します。

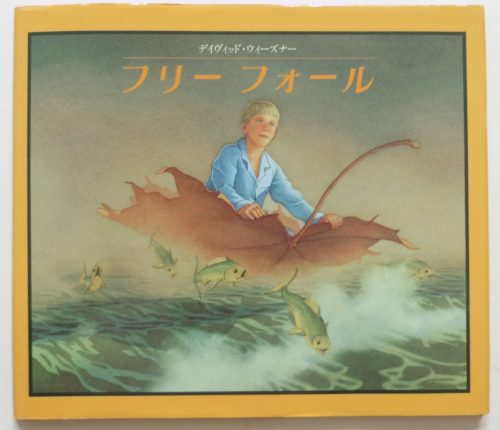

最初に出会ったのは『フリーフォール』(BL出版)、その時の衝撃は今でも覚えています。

こんなすごい、そしてこんな素敵な絵本があるんだ!と感嘆したものです。

私の文字なし絵本熱は1994年のこの出会いによって一挙に上がりました。(写真1)

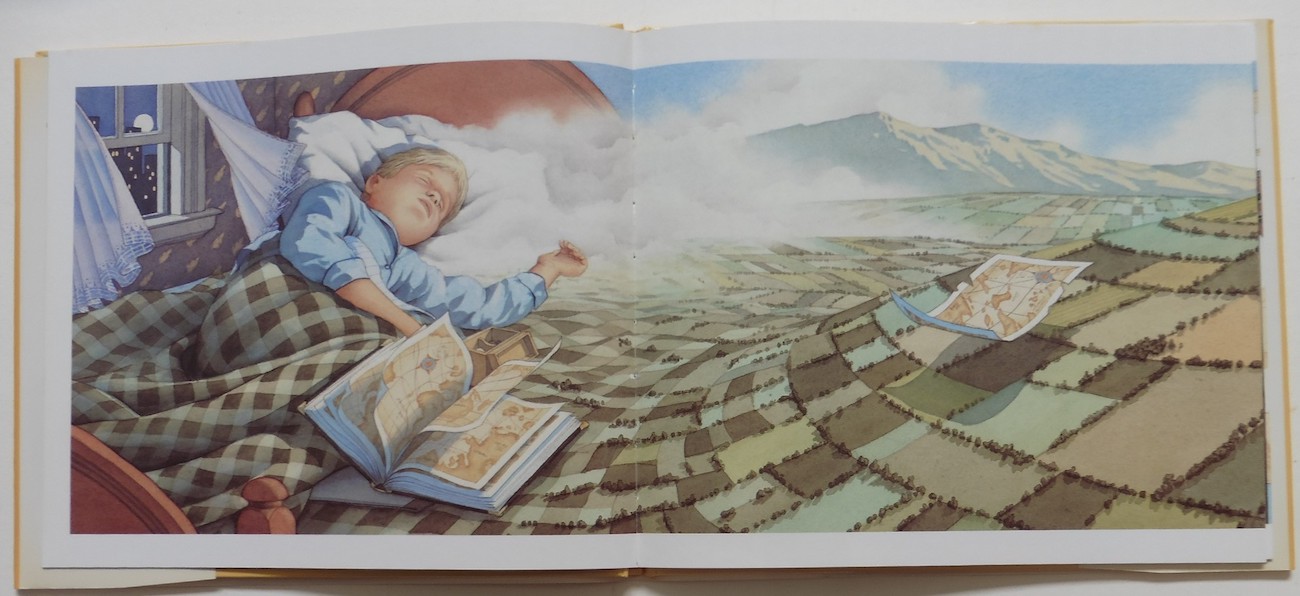

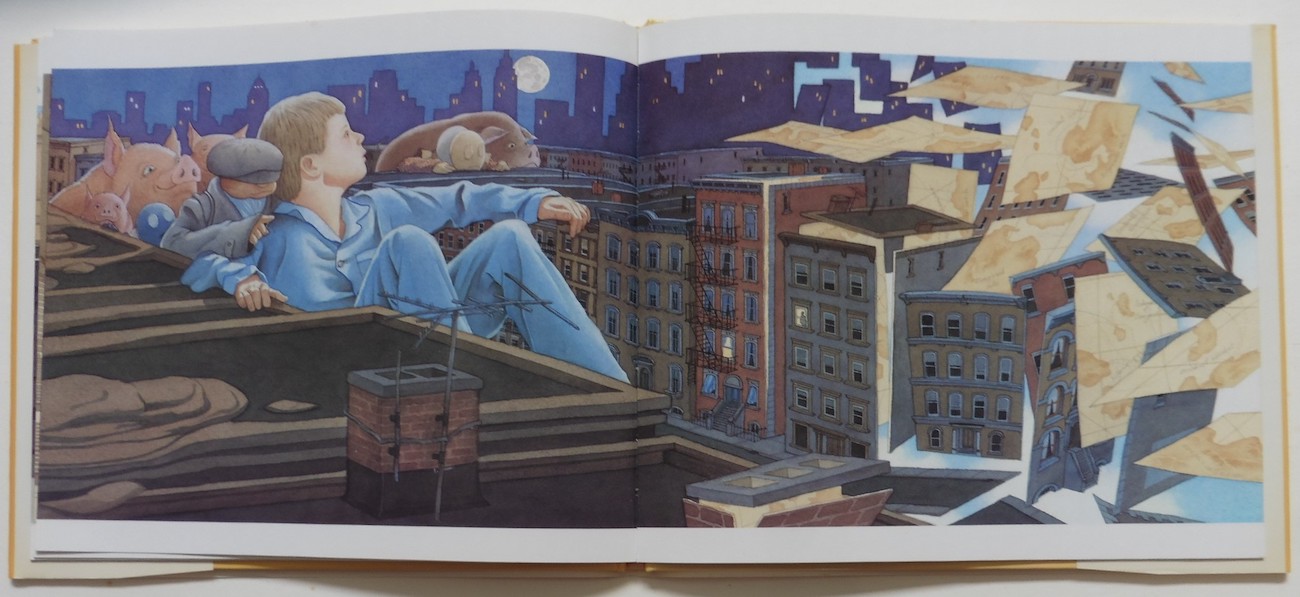

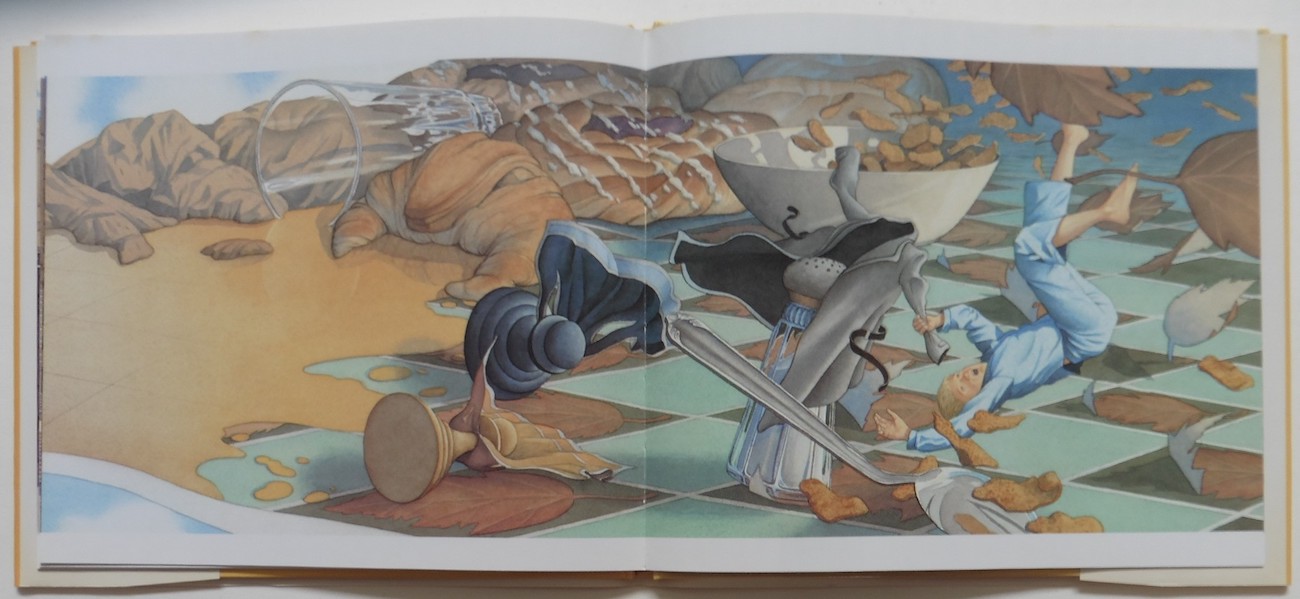

少年が夢の中で異次元的な冒険をするストーリーで、この絵本のテーマはメタモルフォーズ。

登場するモティーフが次から次へと姿を変えていき、そこにスケール操作も加わって、

読者を目くるめくようなシュールな世界へと引き込みます。

形を変容させるには類推力が必要ですが、ウィーズナーは抜群の類推力を発揮して、

わくわくするような展開を見せてくれるのです。

ここでは優れたメタモルフォーズの見られる3場面を紹介しますが、

皆さんはどこがどう変容しているのかをしっかり見極めてください。(写真2,3,4)

そしてもう一つはこの絵本に組み込まれたとんでもない仕掛けです。

その答を言うのは控えますが、それが分かった時、ウィーズナーの頭の良さに舌を巻くはず。

ヒントは最初と最後の場面の関係と、各見開き画面を端から端までよく見ることです。

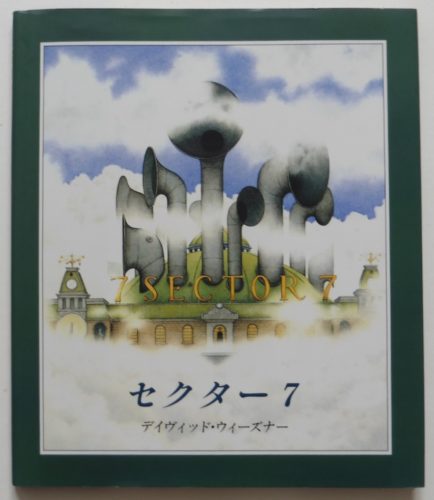

次の出会いは2000年にやってきました。

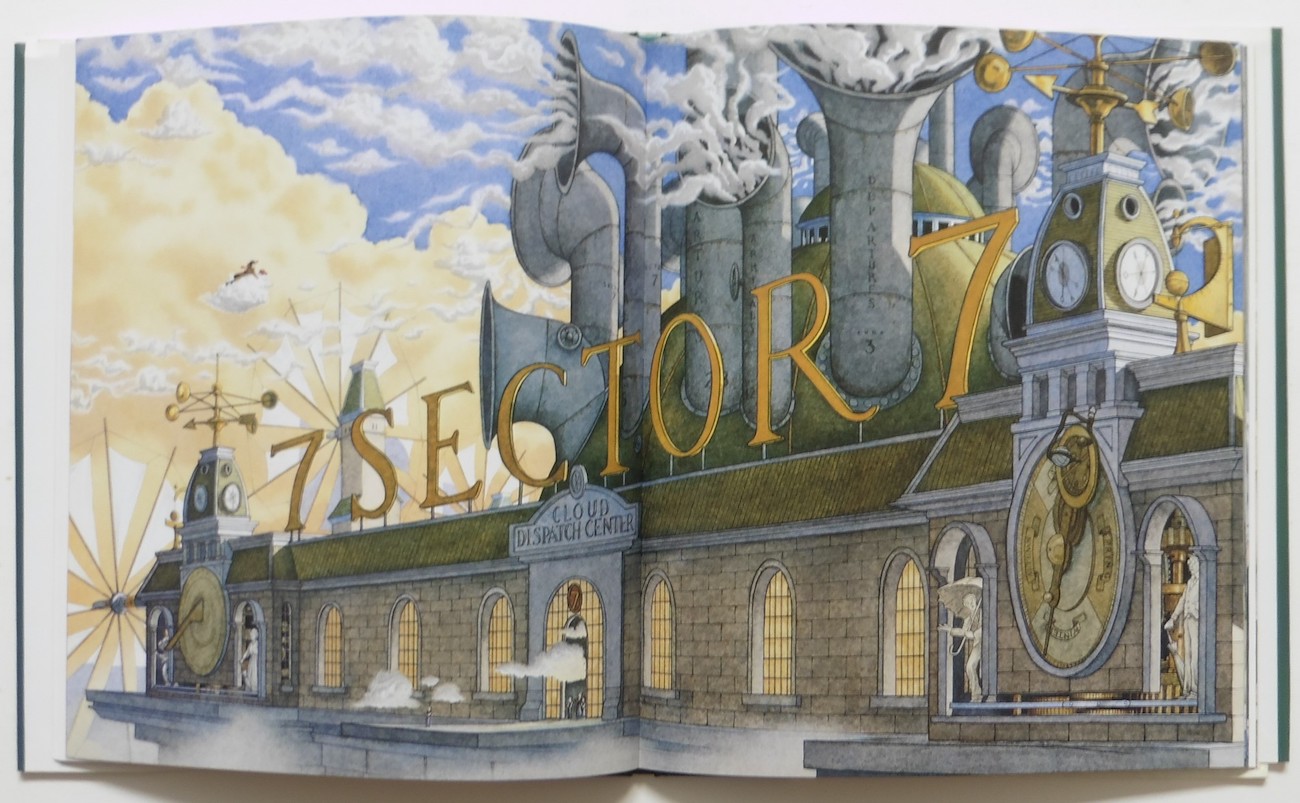

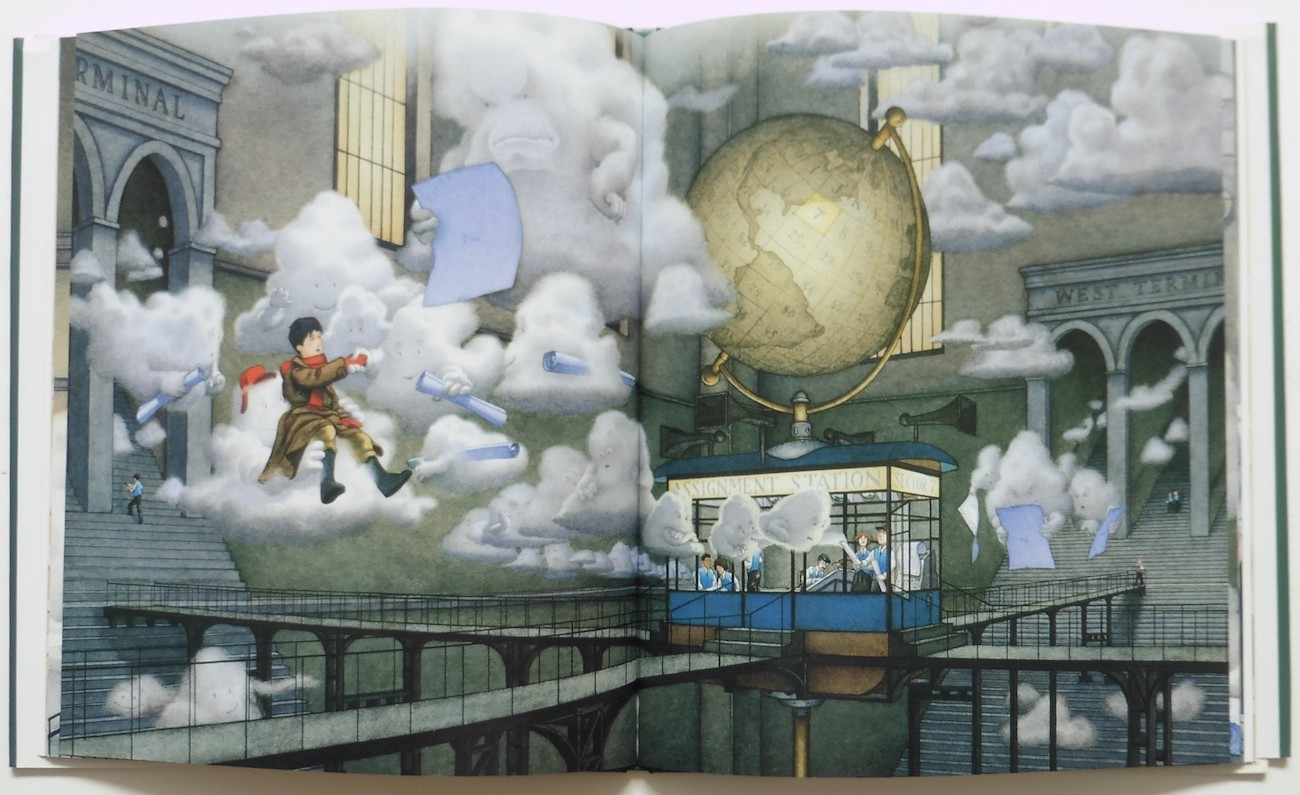

題名は『セクター7』(BL出版)。

『フリーフォール』が30ページだったのに対し、

こちらは46ページとだいぶヴォリュームがアップしています。(写真5)

判型も縦長で、コマ割りの手法を多用しています。

課外授業でエンパイアステートビルを訪れた少年が、霧にかすむ展望台で出会った雲の子に誘われて行った先が、大空高く浮かぶ「セクター7」という名の雲の製造と発着を管理する謎の施設。

そこでありきたりの形の雲にうんざりしている雲たちの要望を聞き入れて、

少年が様々な魚型の雲を生み出してしまい・・・というストーリー。

ウィーズナーはいつも荒唐無稽な物語を考え出しては、読者を常識から解放してくれる天才です。

そのサービス精神と荒唐無稽な物語をリアルに感じさせてくれる描写力と構成力には、

ホント頭が下がります。

そんなウィーズナーを私は「絵本の申し子」と称して、授業でも数多く紹介しています。

そのたびにウィーズナーのファンが、そして絵本のファンが増えてくれるのが嬉しいのです。

ここで紹介する見開きの3場面も、きっと皆さんを魅了することでしょう。(写真6,7,8)

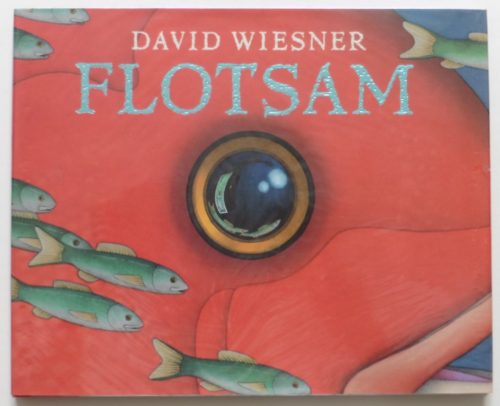

3冊目の出会いは2006年に偶然訪れました。

岡山大学のゼミ生を連れての東京研修旅行で、作家訪問として美術家の鴻池朋子氏を訪ねた時のことです。

彼女の講和の最後に質問コーナーがあり、絵本との関連性を私が尋ねたところ、

実は絵本が大好きで最近面白い絵本を入手したと言って実物を提示して紹介してくれたのが、

ウィーズナーの最新の文字なし絵本『FLOTSAM』でした。(写真9)

中を見てすぐに気に入り、東京滞在中に書店で入手し、東京土産として帰りの車中で楽しんだものです。

この絵本は2007年に翻訳?され、『漂流物』(BL出版)というタイトルで出版されています。

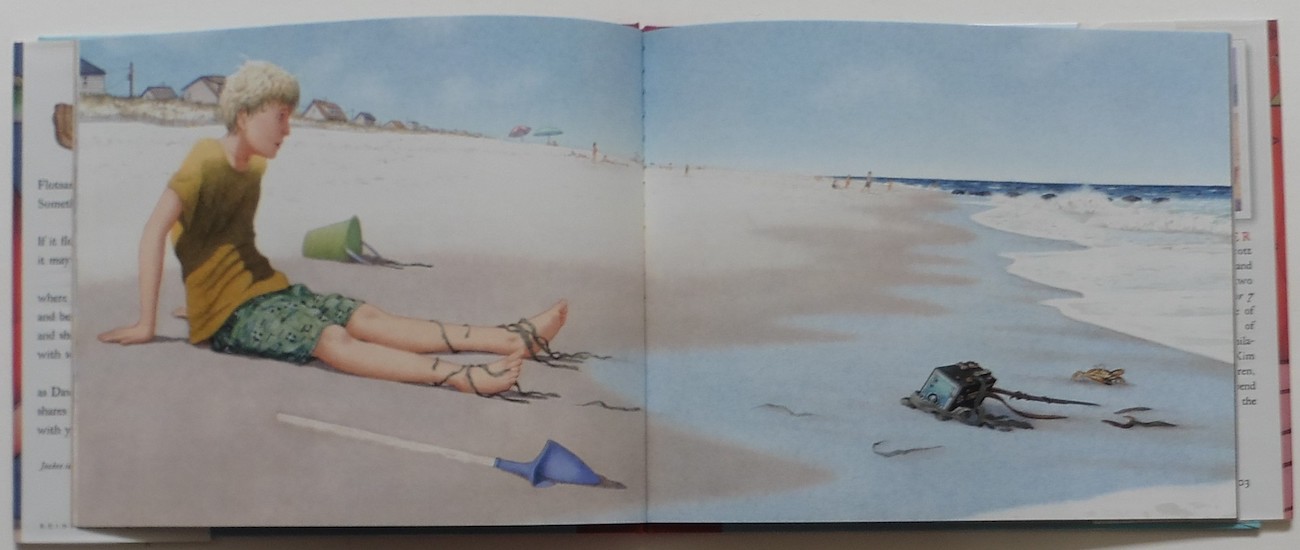

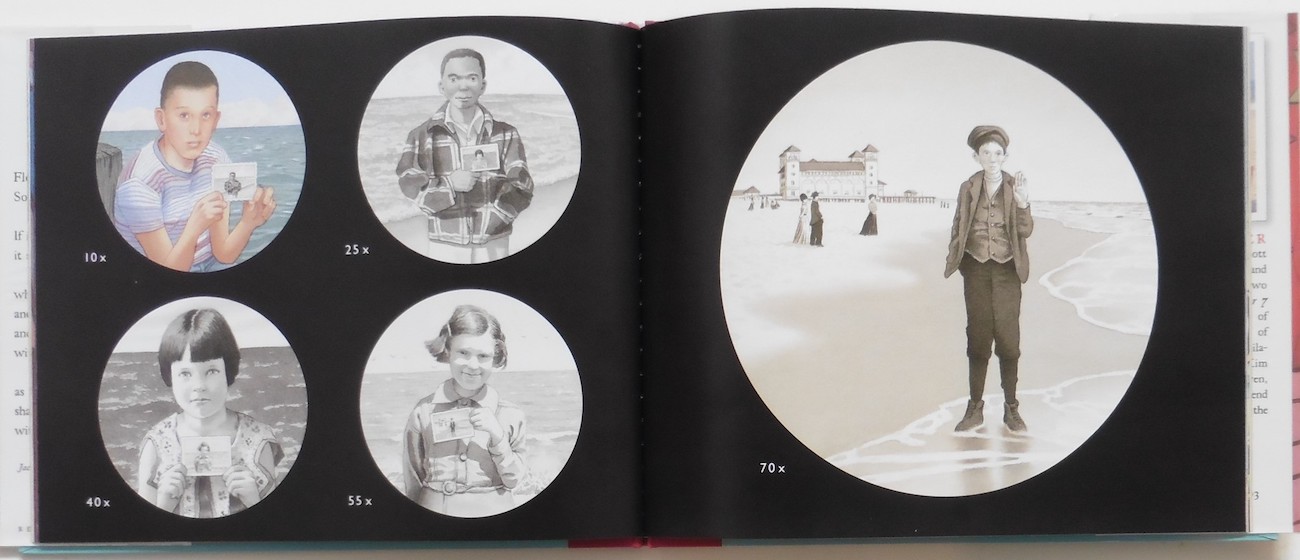

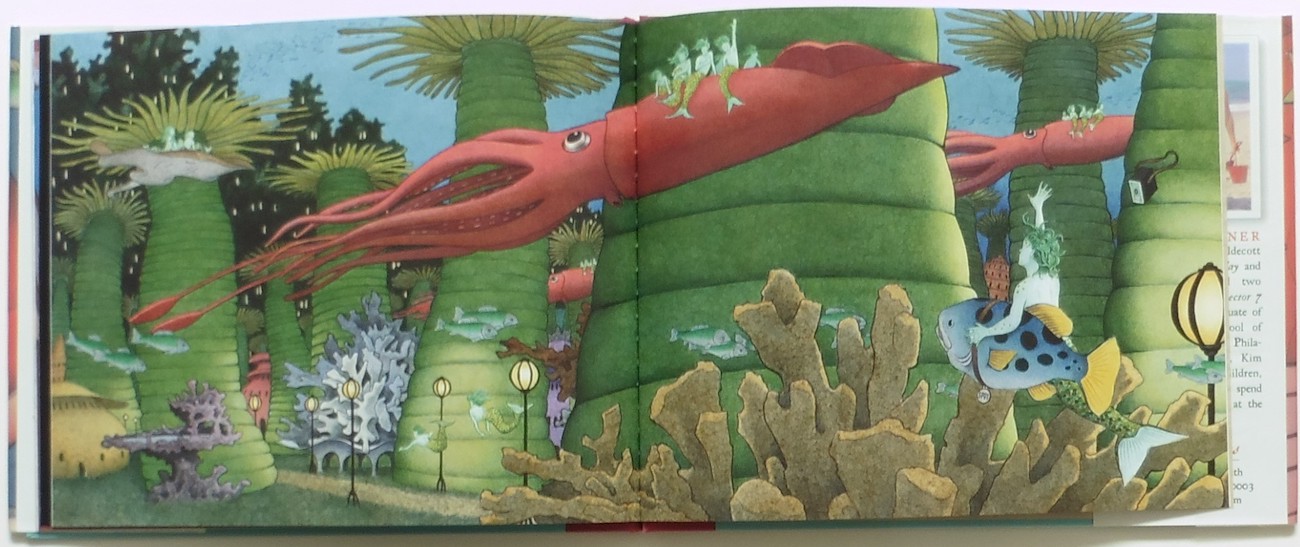

科学好きの少年が両親と一緒に行った海岸で、

偶然拾った古いカメラからフィルムを取り出しプリントしてみると、

そこに映っていた写真からは、このカメラが19世紀のイギリスの海岸から長い時間と様々な場所や子どもたちを経て流れ着いたことが判明します。(写真10,11)

それに気づいた少年は・・・というストーリーが36ページを使って絵のみで語られます。

ウィーズナーの絵は相変わらず明るく精緻で、言葉がないことの不便さを感じさせません。

現実から過去に移る場面展開での余白の処理やユーモアとウィットに富んだ海の世界の描写は、

ウィーズナーの独壇場です。(写真12,13)

この時点ではこれ以上の文字なし絵本は存在しないだろうというくらい、

文字なし絵本としての完成度の高さに感心したものです。

こんな風にウィーズナーの『FLOTSAM』に心酔していたものの、心のどこかで

「いやもっとすごい究極の文字なし絵本があるはずだ」

という根拠のない期待も抱いていました。

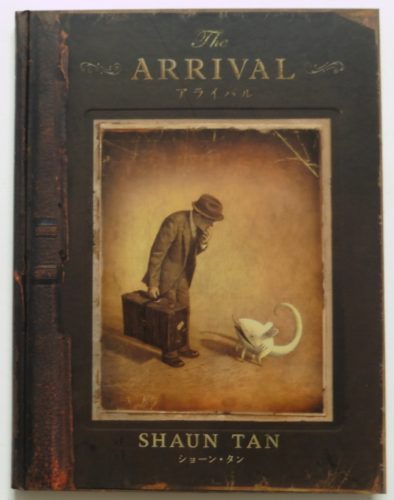

それからほどなくして書店の洋書絵本のコーナーで、

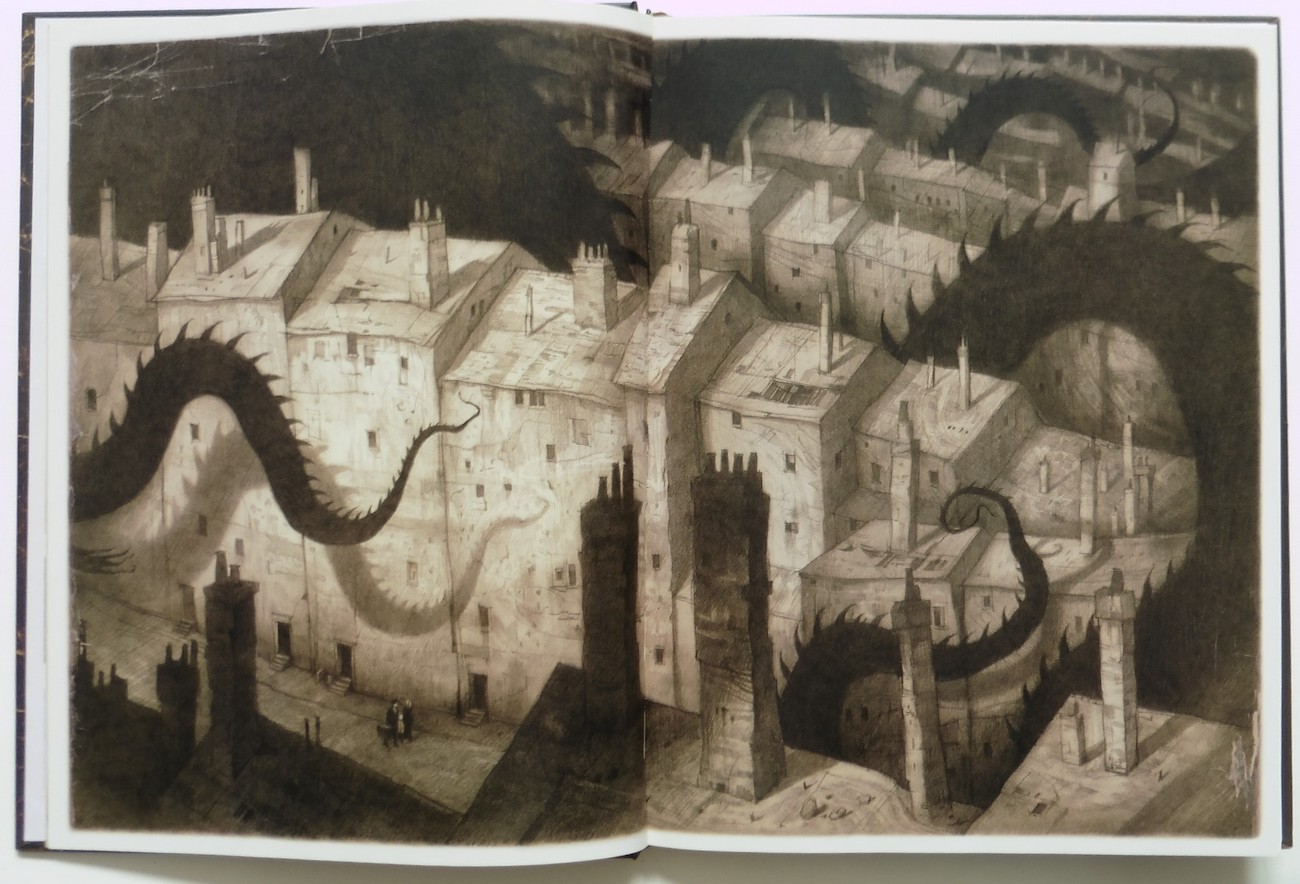

ショーン・タンの『THE ARRIVAL』に出会ったのです。(写真14)

背表紙を見ただけで「これは!」と期待が高まりましたが、

棚から取り出し、凝った造りの表紙を見て期待は確信に変わりました。

それは1.4㎝という常識外れの厚さを持つ究極の文字なし絵本でした。

モノクロームの精緻な描写とミステリアスでファンタスティックな雰囲気は、

サイレント映画の名作を見る思いでした。

家に帰ってじっくり読みこむと40分ほどかかりました。

それも当然で、なんと164ページもあるのです!

こんな絵本があったのか、こんな絵本作家がいたのかと、初めて聞く名前に驚くばかり。

この絵本も2011年に翻訳版が『アライバル』(河出書房新社)として出ました。

この手の絵本としてはかなり売れているようで、

それ以前に授業で取り上げたり、月刊『美術の窓』の絵本特集で紹介したりしていた私は、

少しは貢献したかなという気になっています。

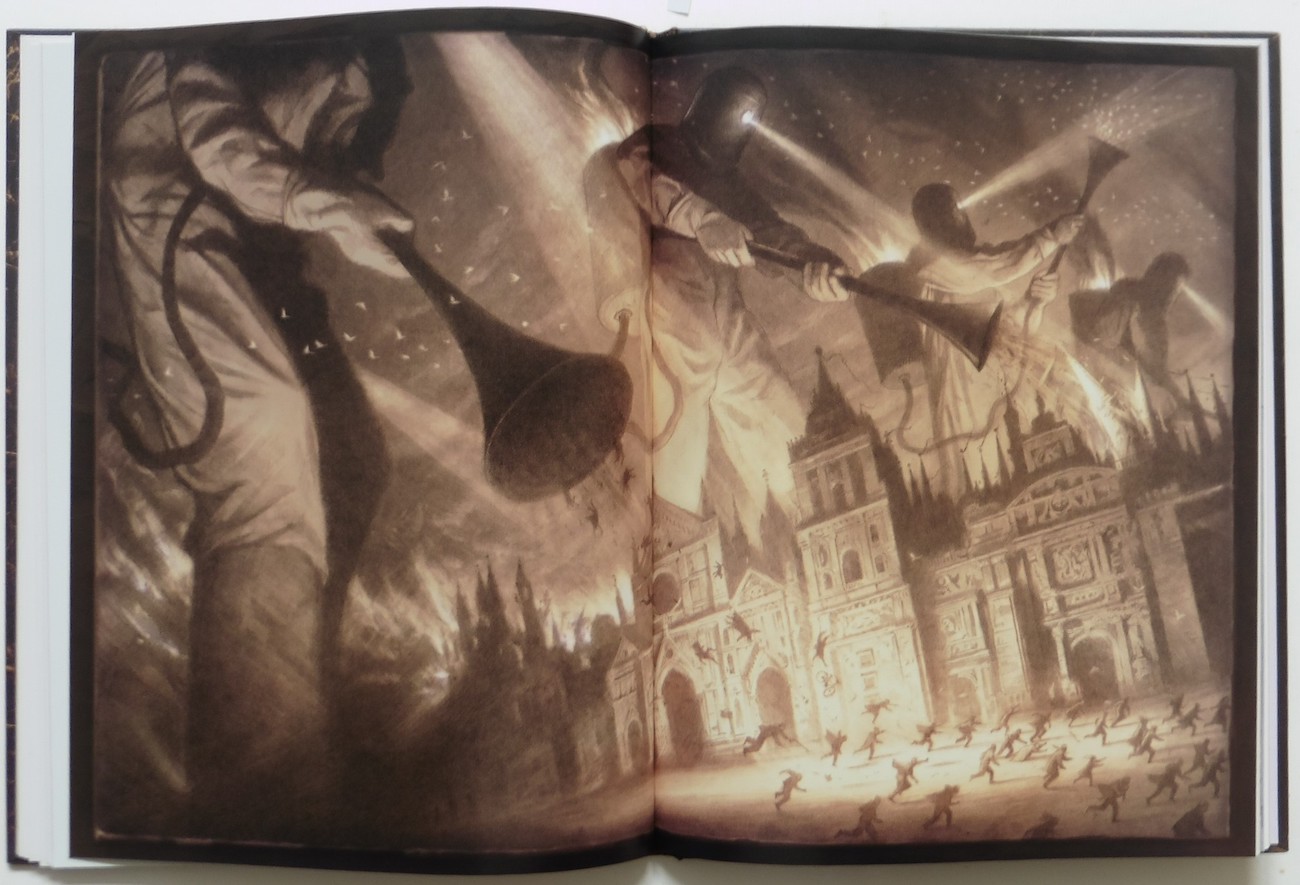

ストーリーは3人家族の家長である中年男性が、

戦争を逃れるために長い船旅の末にたどり着いた新天地から、

気球でさらに遠い未知の世界へと移住し、そこで色々な苦境を逃れてきた人たちと出会い、

しばらく生活した後、家族をその地に呼び寄せるというものです。

ここでは印象的な見開きを4場面選んで紹介しますが、

素晴らしい明暗表現を味わってください。(写真15,16,17,18)

私自身の経験からこの絵本は、

海外旅行や単身赴任そして猫や犬などのペットを飼った経験のある人に、とりわけ染みると思います。

その後しばらくは「究極の文字なし絵本」という妄想は鳴りを潜めました。

それだけショーン・タンの『THE ARRIVAL』の衝撃は大きかったということです。

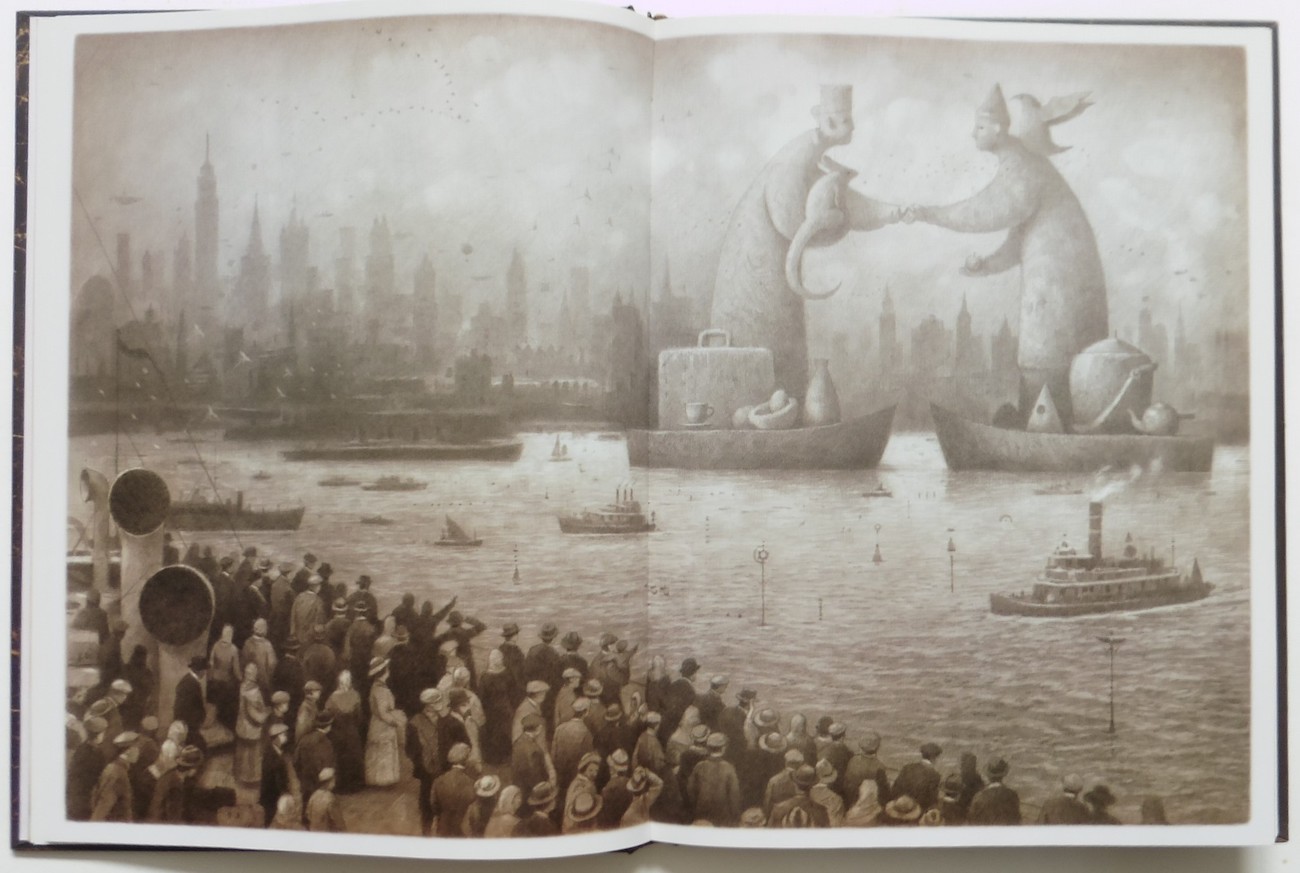

しかし忘れた頃に福音は訪れるものです。

『THE ARRIVAL』と出会った同じ書店で、再び奇跡が起きました。

棚に立てかけてあった大判の黒っぽい書籍が目に入ったので近づいて見ると、

帯に「ショーン・タン」の文字があるではないですか。

「ショーン・タンの新作!」一瞬私が勘違いしたのも無理はありません。

その本の装丁にはどこかショーン・タンを思わせる雰囲気があったのです。

帯はショーン・タンの推薦の言葉でした。

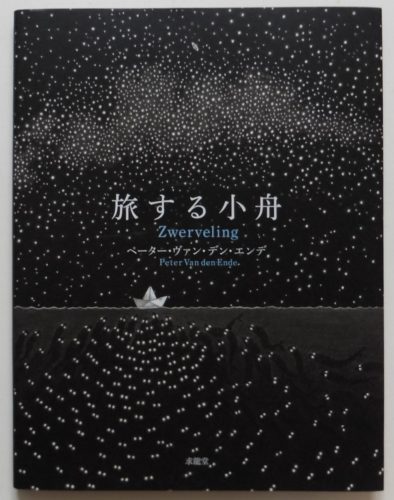

作者はペーター・ヴァン・デン・エンデ。

聞いたこともない名前でしたが、内容は壮大なスケールの文字なし絵本でした。

久しぶりの本格的文字なし絵本で、ショーン・タンの推薦とくれば、名作のお墨付きが着いたようなもの。

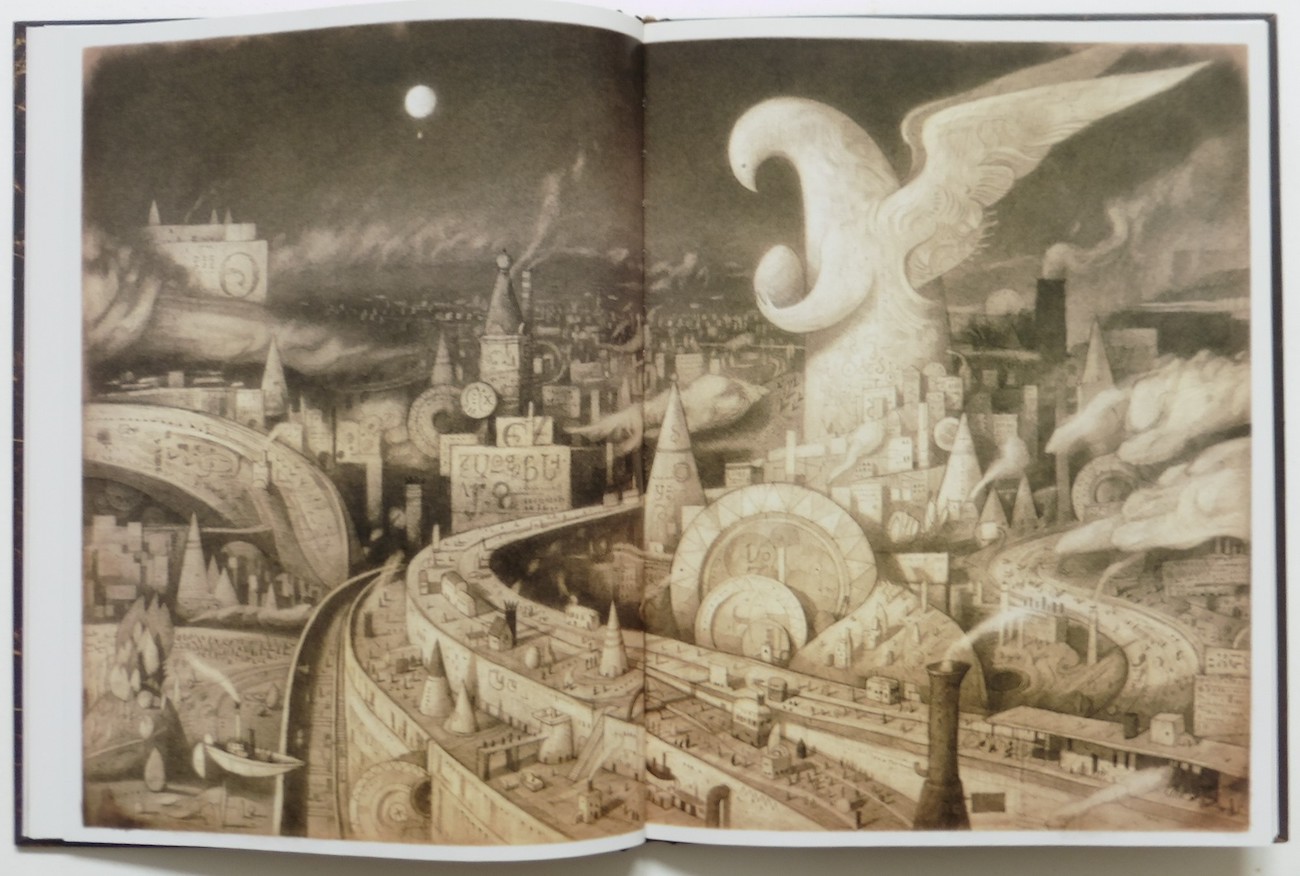

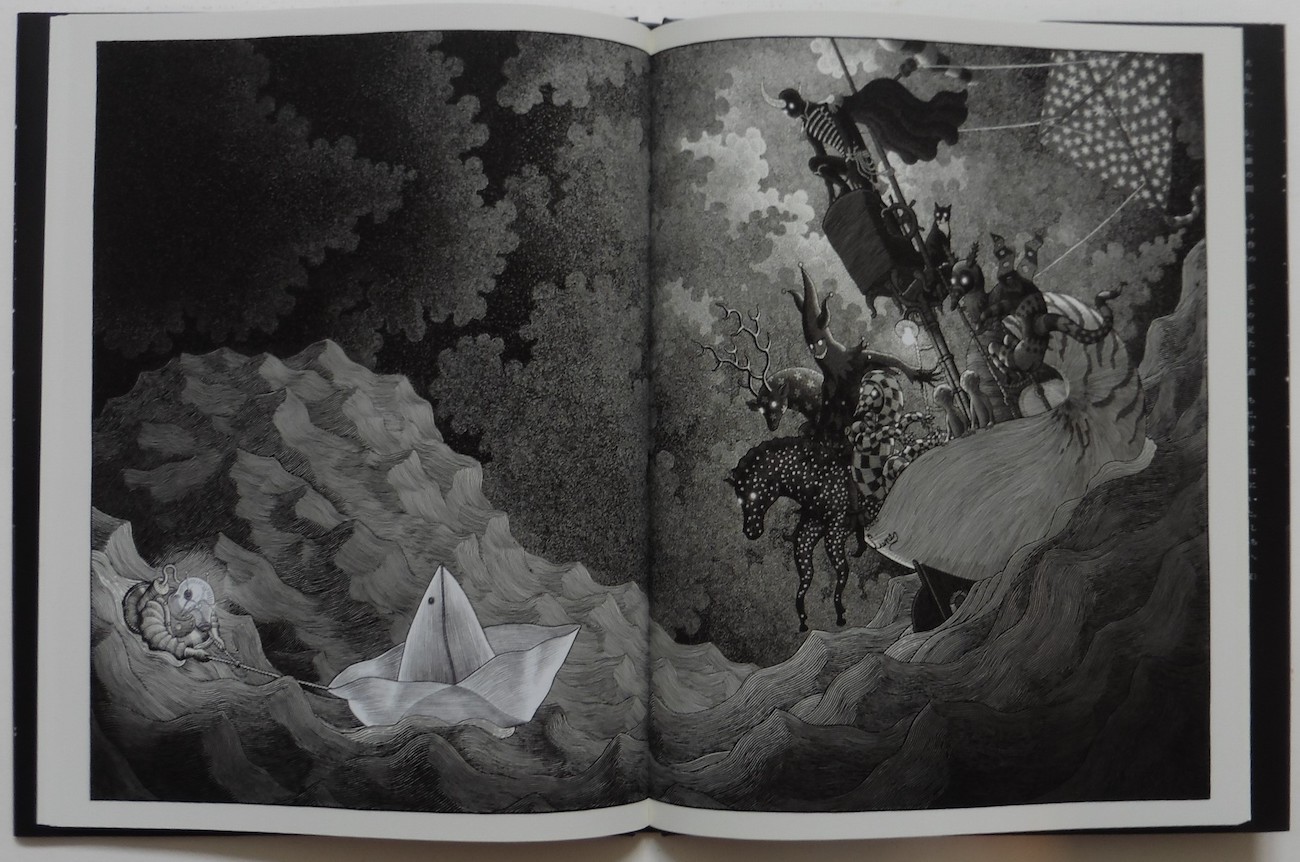

題名は『旅する小舟』、美術書の出版で有名な求龍堂から出ています。(写真19)

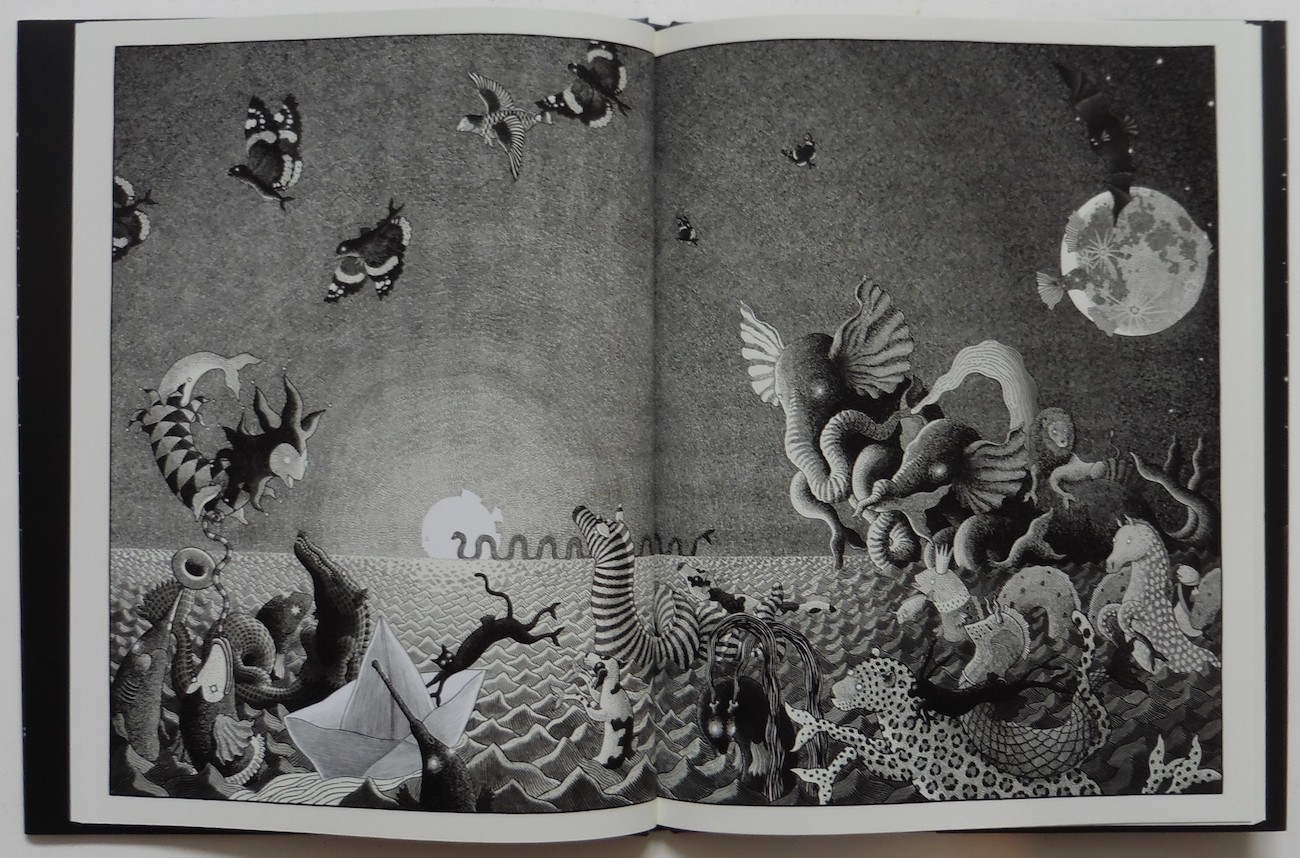

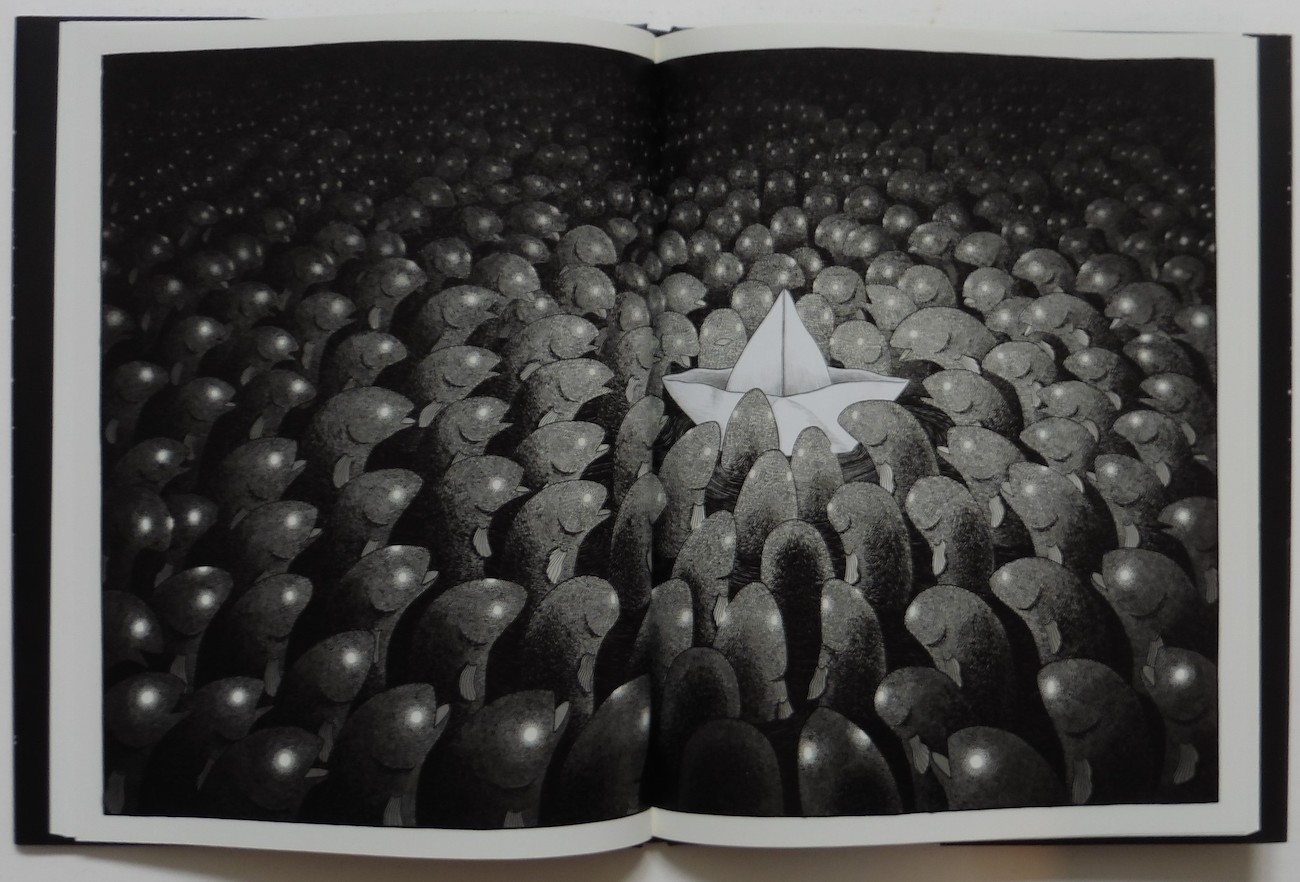

これも89ページからなる大長編で、全編モノトーンです。

二人の謎の人物が造った大きな折り紙の船が太平洋と大西洋を大航海する物語で、

海上だけでなく、海中の不思議な光景もふんだんに登場します。

異様な光景の連続に危うく小舟を見失いかけますが、どの画面にも小舟はちゃんといるのです。

敵に襲われ、味方に助けられながら、小舟の長い航海は続きますが、

作者なりの文明批評やユーモアも感じられて、飽きずに小舟と一緒に航海できるでしょう。

やがて小舟は目的地に着くのですが…、後は読んでのお楽しみ。

ここでは緻密な描写が冴える見開きの4場面を紹介しておきます。(写真20,21,22,23)

この絵本が『THE ARRIVAL』を超えたかどうかは、皆さんのご判断にお任せします。

ともかく一見の価値はあります。