第42回「未紹介の素晴らしい絵本たち・日本編2」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

今回も未紹介の素晴らしい絵本たちを紹介しましょう。

日本編の2回目ということで、できるだけ新しい作家を取り上げます。

いずれもこれまでの日本の絵本界にはなかったタイプの絵本で、

しっかりした個性を持った作家たちが多いのが特徴です。

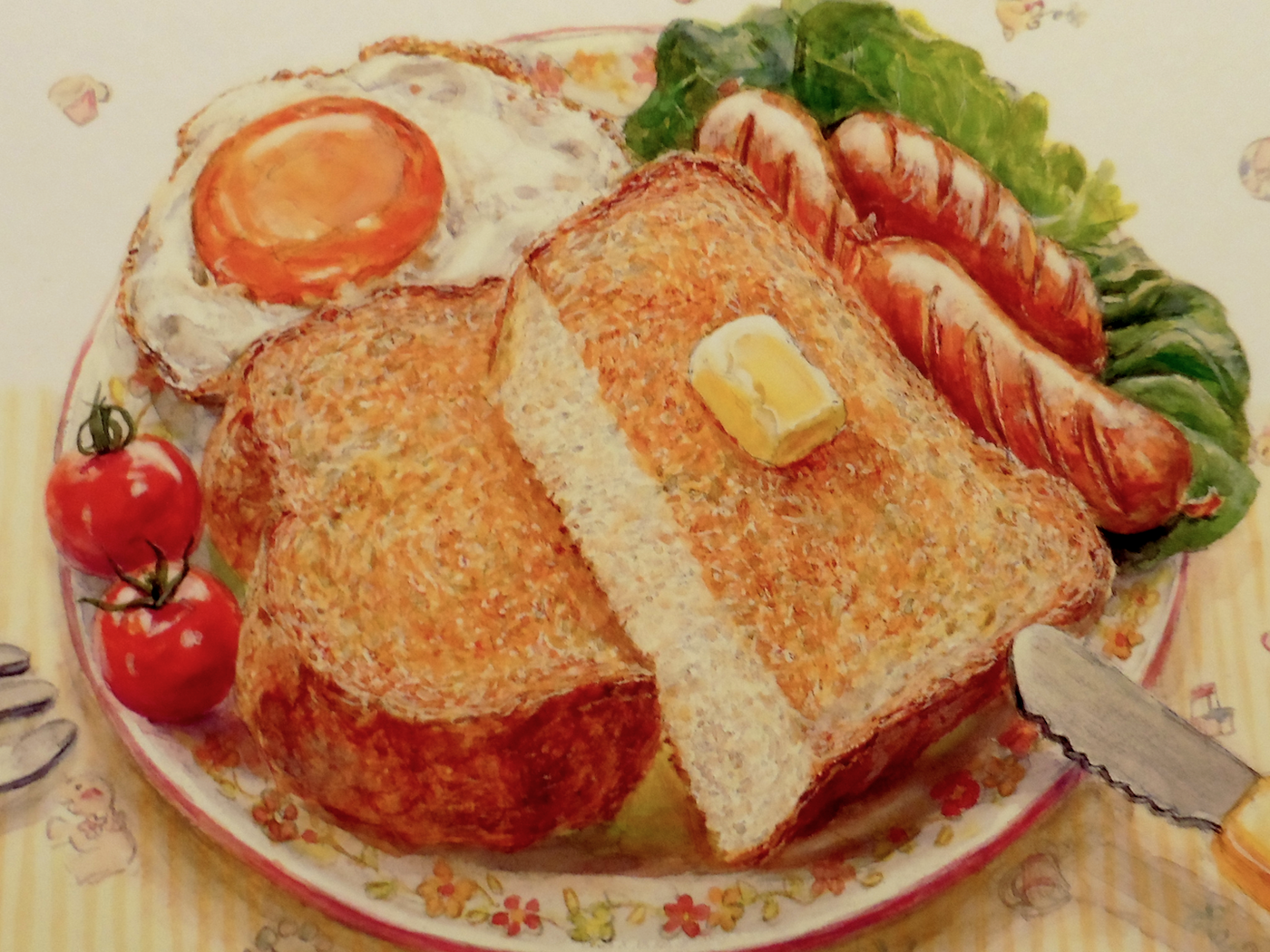

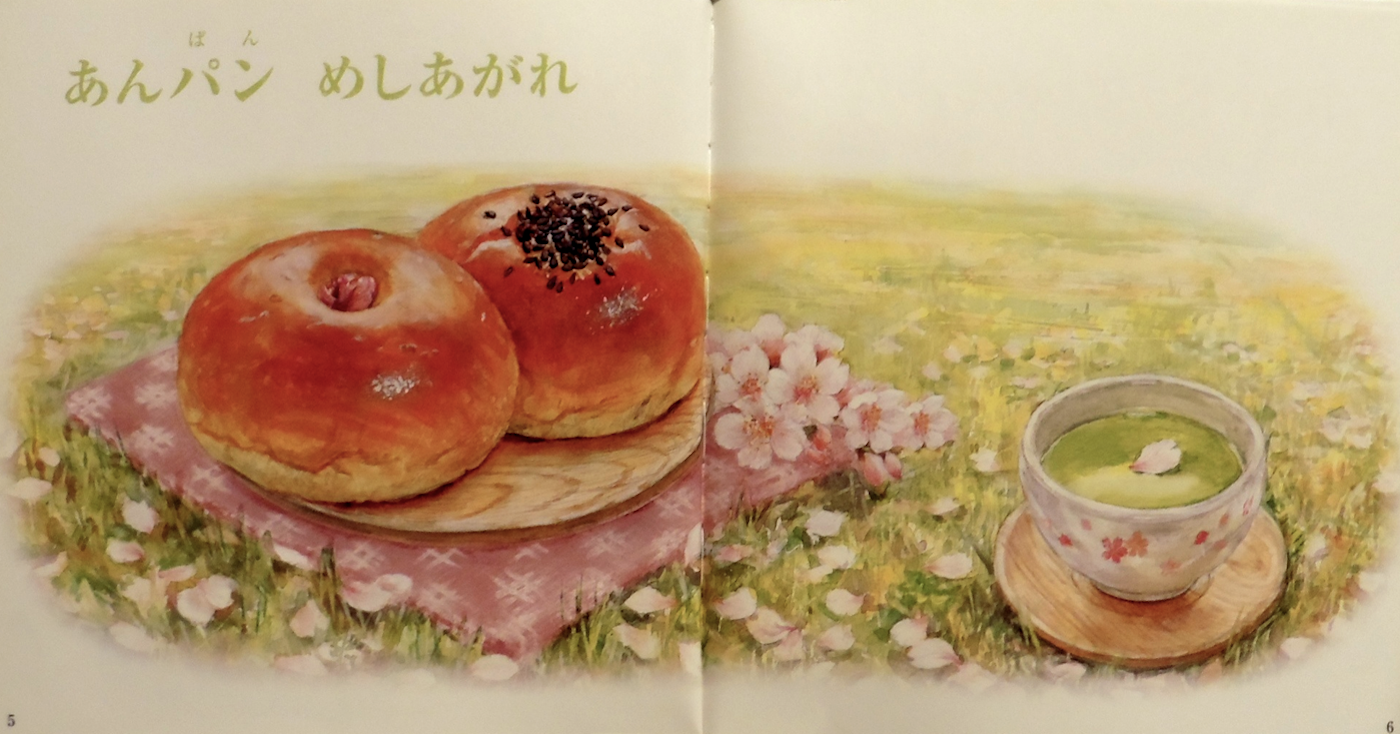

最初は美しさと美味しさが見事に一体化した絵本

『パンめしあがれ』(視覚デザイン研究所)です。(写真1)

さく:視覚デザイン研究所、え:高原美和絵で2013年に刊行された幼児向け絵本ですが、

発売後4か月で4版を重ねていますから、最初から注目を集めたのだと思います。

おそらく子どものためにこの絵本を買ったお母さんたちの方が、よりはまったのではないでしょうか。

なぜなら高原美和さんの描くパンがあまりにも美しく、美味しそうに見えるからです。

ストーリーがあるわけでもなく、ただおいしそうなパンが次々と登場するだけですが、

絵の力ってすごい!と思わせる1作です。

そこで今回は選りすぐりの見開き三場面とそのディテールを合わせて見ていただきます。

理屈抜きに描写の卓越さと、描かれたパンの美味しさを思う存分味わってください。(写真2,3,4,5,6,7)

そして最後にもう一度、表紙のトーストの絵のアップを楽しんでください。(写真8)

高原さんはこれらの絵を半年かけて描いたそうです。

写真でここまでの魅力が出せると皆さんは思いますか。

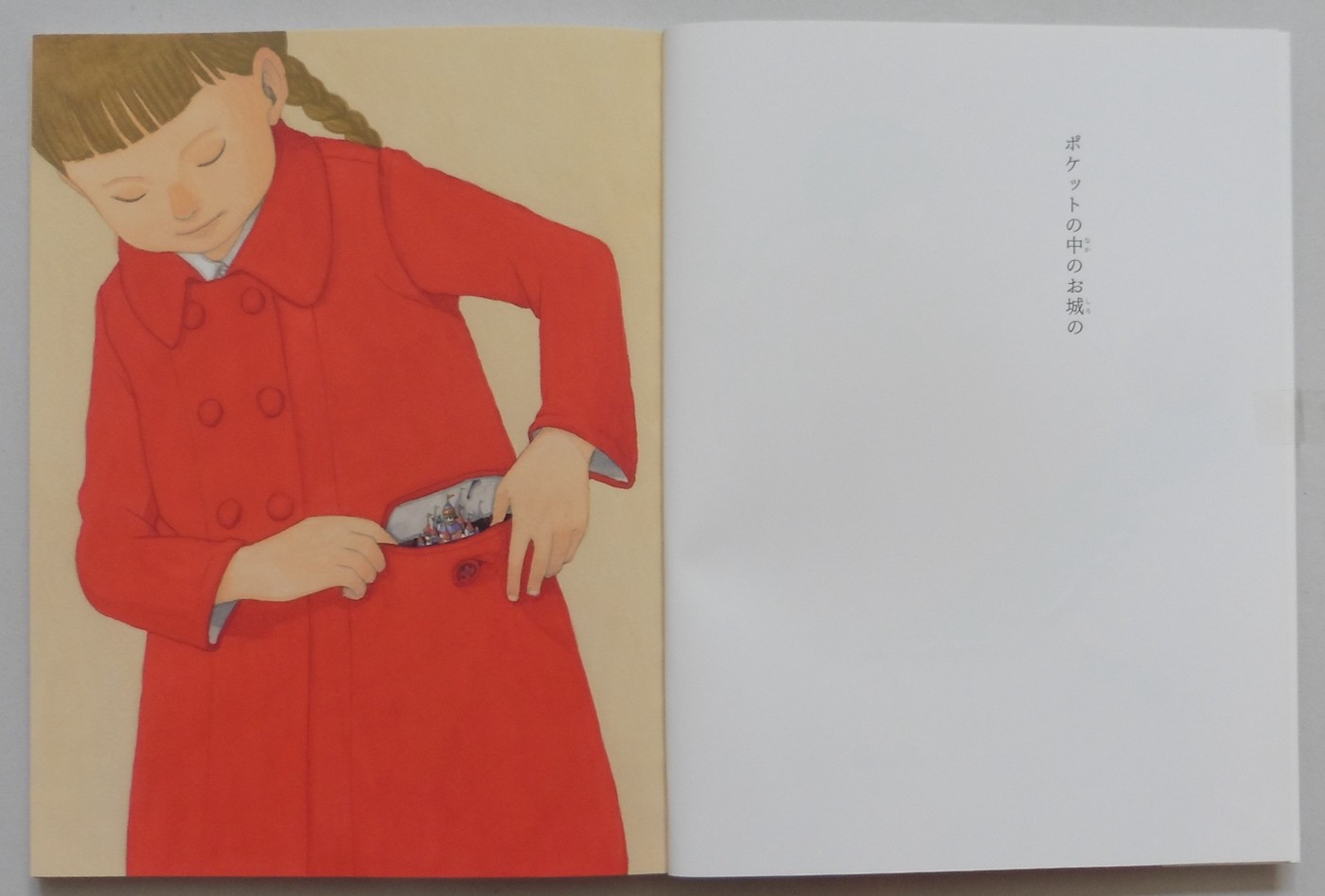

二冊目は近年発刊された絵本の中では、とびきりユニークな発想による絵本です。

なんと題名は『の』です。これだけです。

表紙にも女の子の口から発せられた「の」という文字があります(写真9)

作者はJunaidaで、福音館書店から2019年に発刊され、現在まで増刷を重ねている人気絵本です。

私は絵の印象から、Junaidaという外国の女性作家だと思い込んでいましたが、

最近とある雑誌の特集に載っている写真から、作者が日本人の男性であることが判明しました。

意外でした。あくまで私の推理ですが、

「あいだじゅん」をひっくり返して「Junaida」としているのかもしれません。

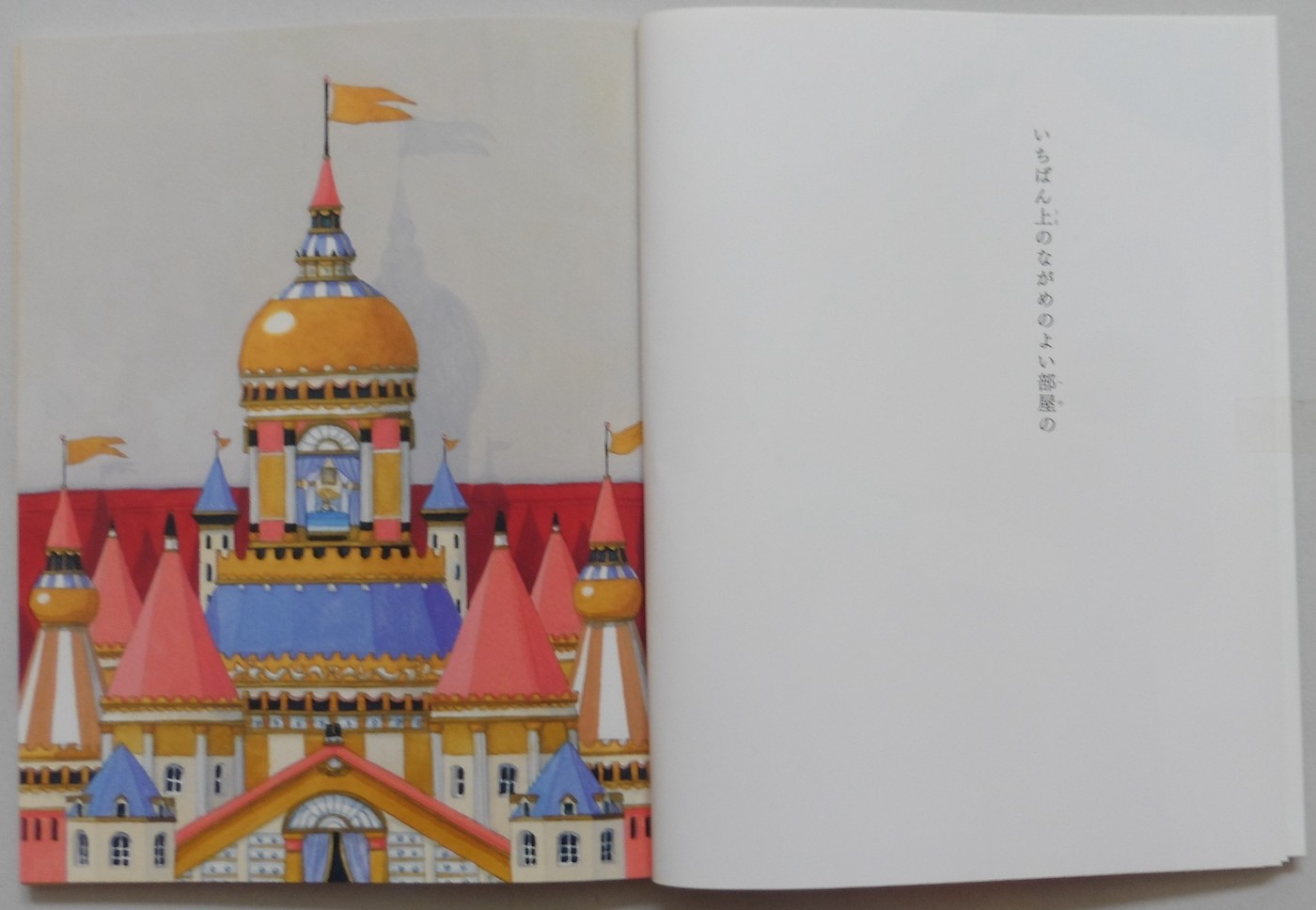

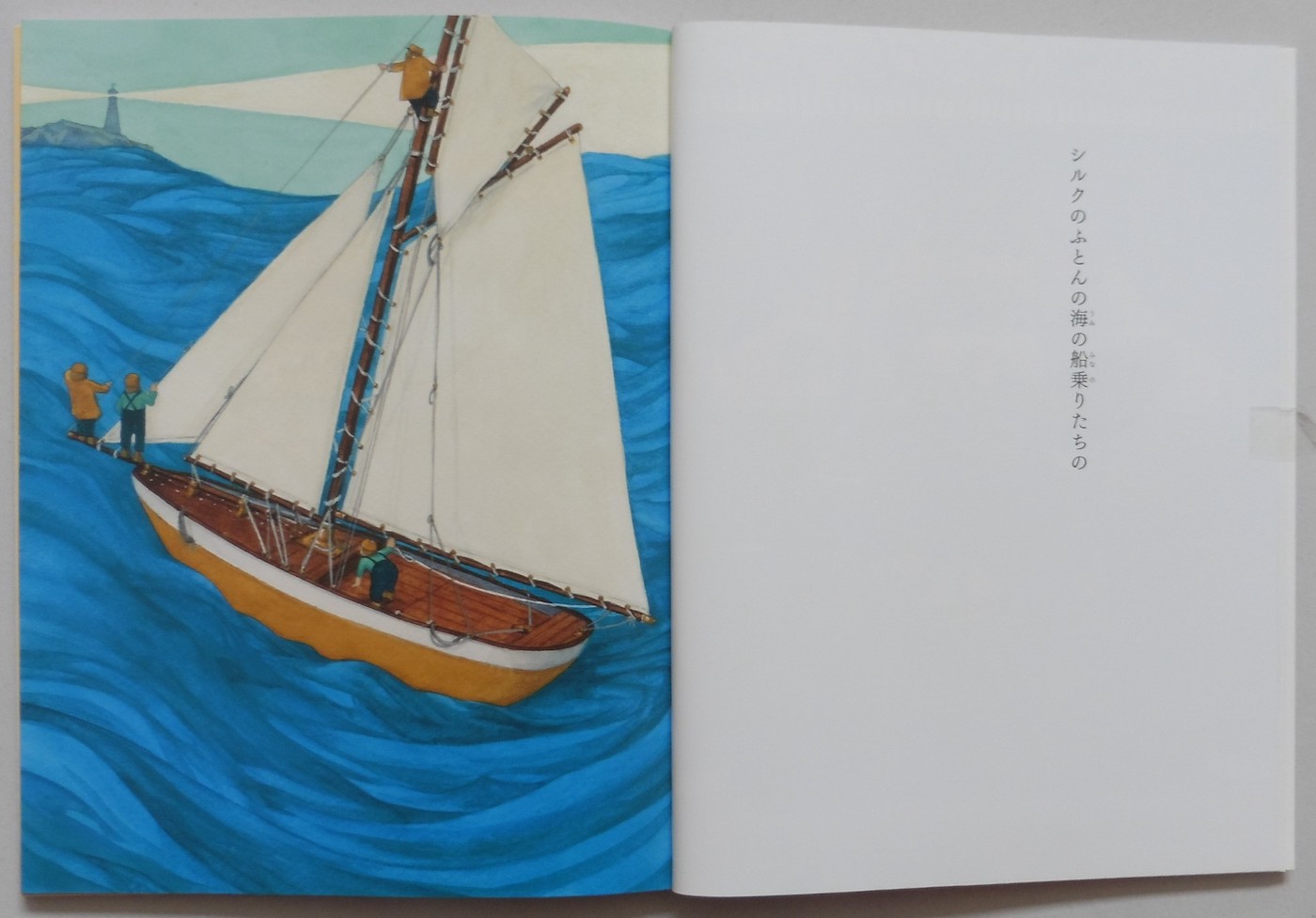

この絵本は、すべてテキストが右側、絵が左側の構成で展開しますが、

テキストの語尾が必ず「の」で終わるので、エンドレスに言葉がつながっていきます。

それに合わせて絵もつながりを持っているので、

前後のページでの絵のつながりを確認しながら見て行く必要があります。

すごいことを考えたものです。

絵がエンドレスにつながるのはウィーズナーの文字なし絵本『フリーフォール』で体験済みですが、

テキストをつなげるとは思いもよりませんでした。

絵のスケールが目くるめくように変化していきますから、絵に酔わないように注意しましょう。

ここでは最初の方の四場面を紹介しておきます。(写真10,11,12,13)

あとは実際の絵本でじっくり楽しんで下さい。

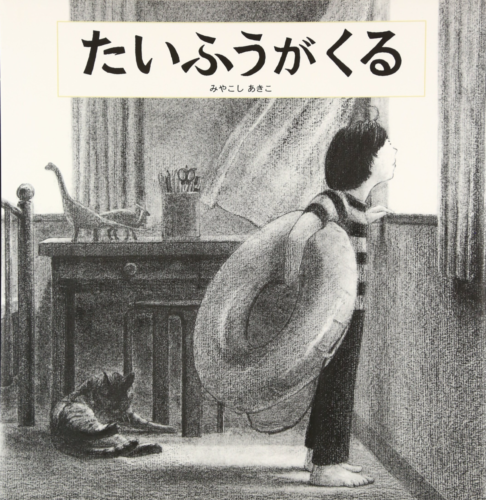

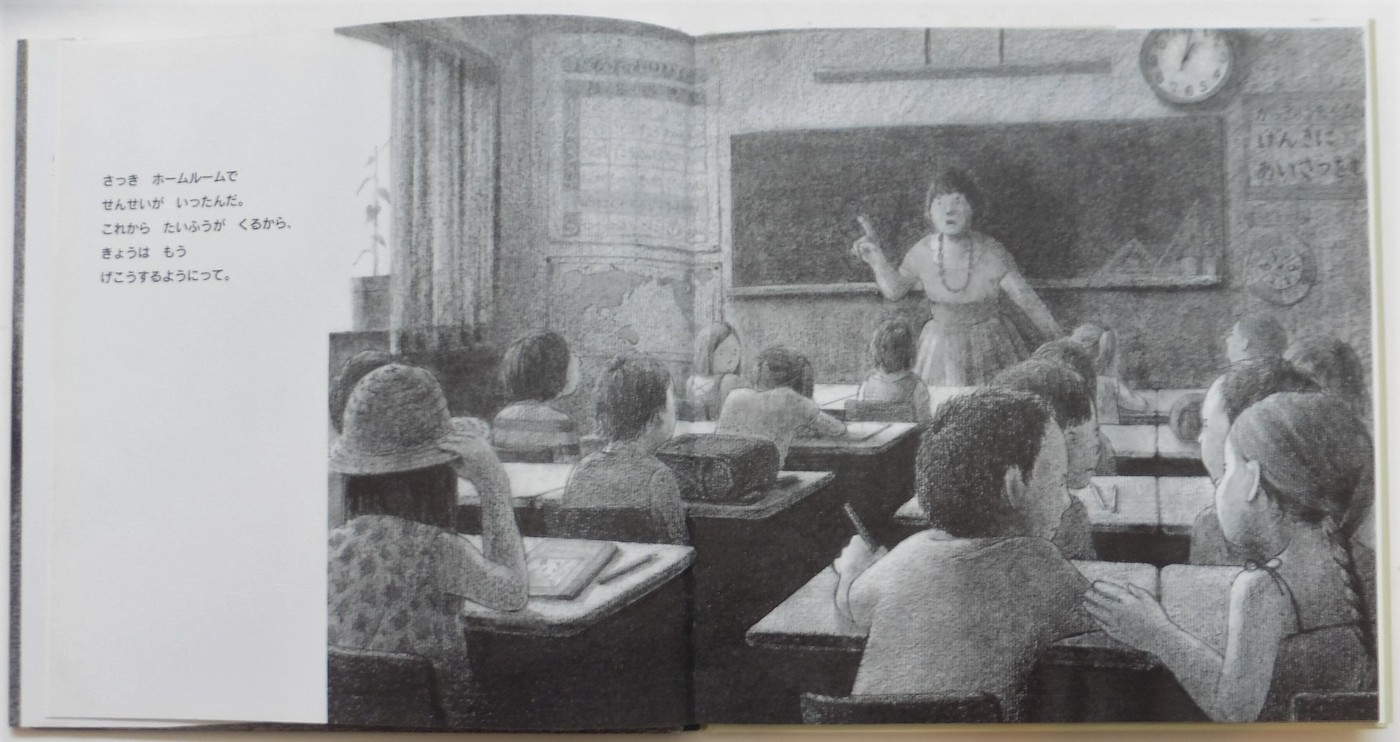

三冊目は、みやこしあきこの『たいふうがくる』(BL出版)です。(写真14)

この絵本はだいぶ前からウィーズナーの『大あらし』との組み合わせで、

鑑賞授業『日米絵本対決』に登場させています。

テーマや登場人物、脇役としてのネコの使い方などの共通性と

「夢」や「冒険」の内容と造形手法の対照性という具合に、比較鑑賞がしやすいのです。

もしかしたら作者は『大あらし』を意識したかもしれません。

そしてなによりもデビュー作にもかかわらず、『第25回ニッサン童話と絵本のグランプリ』で絵本大賞を受賞しただけに、絵本としての完成度が高いので、天才ウィーズナーとの比較にも耐えられるのです。

授業後の受講生の評価でも、両者はほぼ互角です。

それだけに私はこの作者の今後の成長が楽しみです。

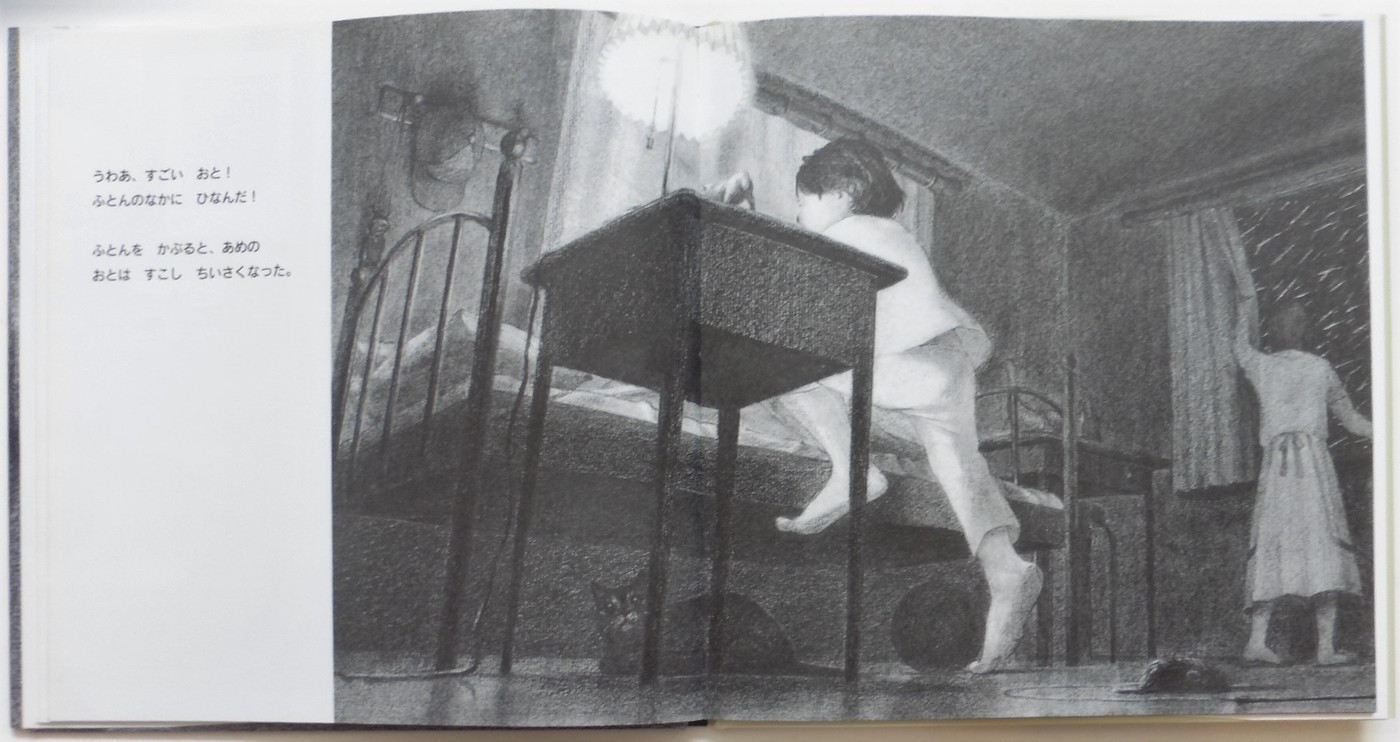

物語は、主人公の少年が週末に家族で海に行くのを楽しみにしていたところへ台風がやってきて、

計画があえなくつぶされてしまうのかどうか、というものです。

各場面は木炭で描いたと思われるモノトーンで構成され、

絵本作家の大御所、杉田豊氏が評しているように、

逆光の効果的な用い方や低い視点からの描写など見どころが多くあります。(写真15,16,17)

そして、最後の方で初めて色が出てくる場面の劇的な演出こそが、この作品を忘れられない一冊に押し上げているように思います。

その体験は実作でぜひ味わってみてください。

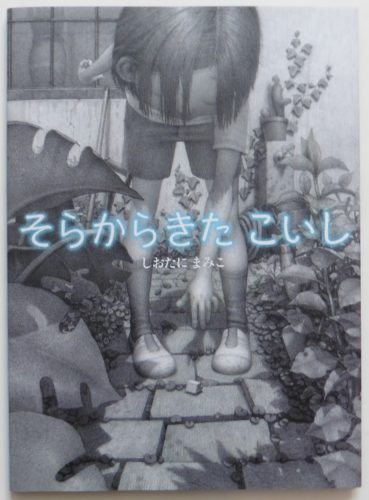

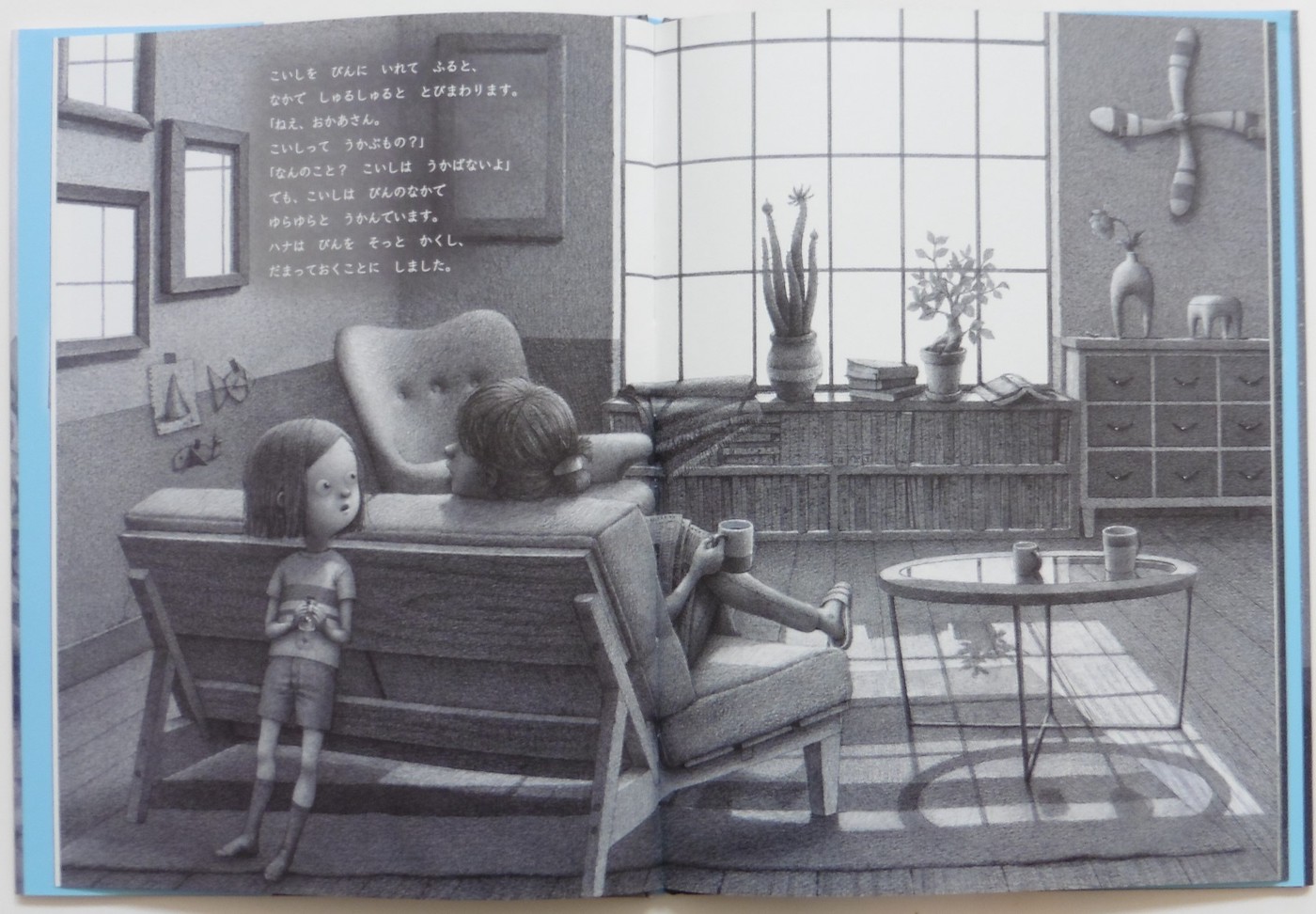

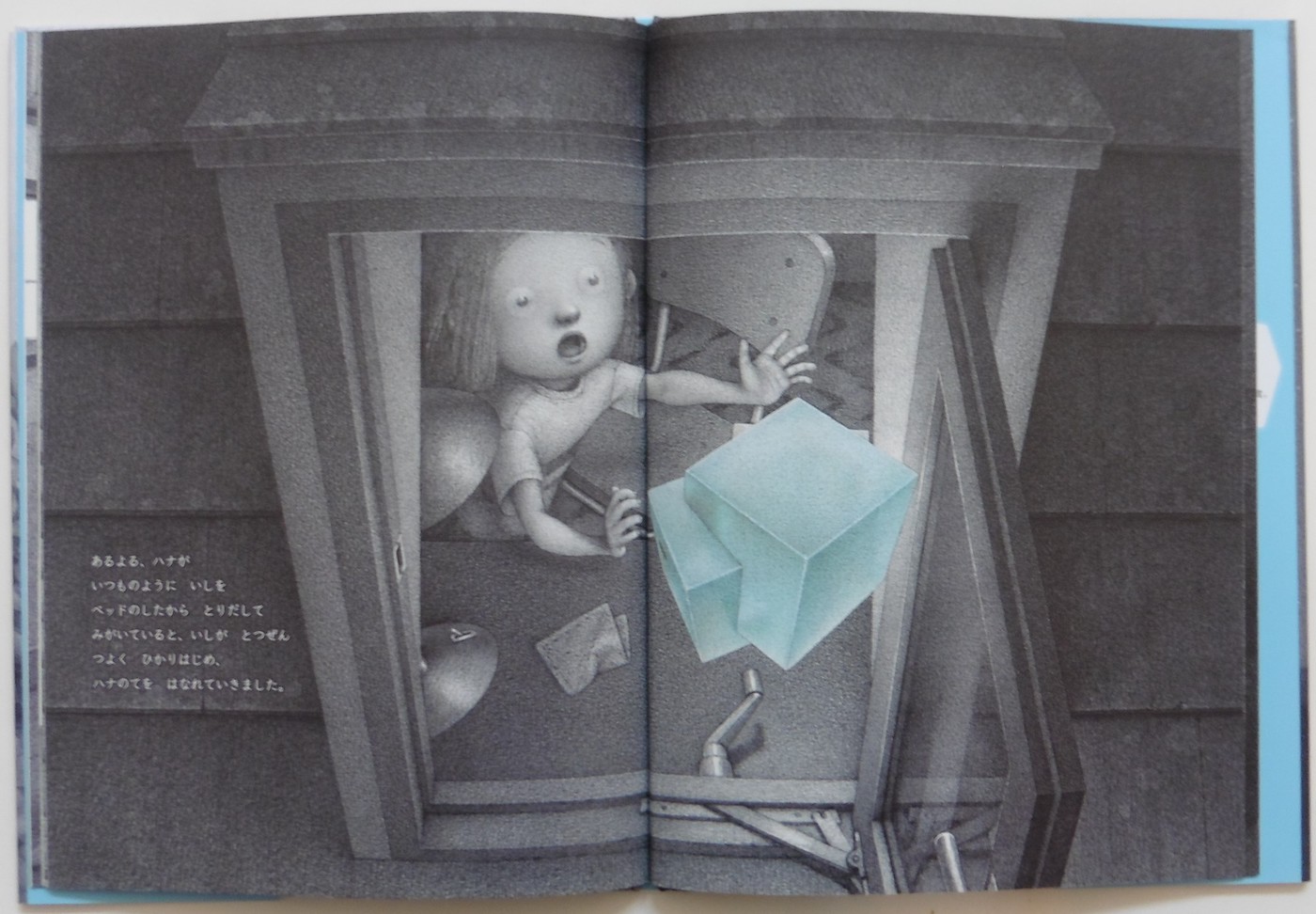

四冊目もほとんどモノトーンの絵本『そらからきたこいし』(偕成社)です。(写真18)

作者はしおたにまきこで、この絵本がデビュー作ですが、

『第15回ピンポイント絵本コンペ』で優秀賞を受賞していて、注目の新星です。

内容は『たいふうがくる』とは対照的に「空から降ってきた小石」をめぐる不思議なファンタジーです。

「小石」は『天空の城ラピュタ』の飛行石のように、人間を宙に浮かすパワーを秘めています。

主人公の少女の描写はフィギュア的ですが、情景描写はかなりリアルで説得力があります。

どの場面も視点が工夫され、トリミングも大胆です。(写真19,20,21)

みやこしとウィーズナーの関係のように、

私はオールズバーグからの影響を、この作家の緻密で幻想的な絵に感じます。思えば

日本の絵本界にオールズバーグやウィーズナーが登場して衝撃を与えてから、30年以上になります。

彼らの絵本で新しい絵本表現の可能性に気付き、

彼らから多くを学んだ若い世代の絵本作家が日本に出てきても、おかしくはない時期ではあります。

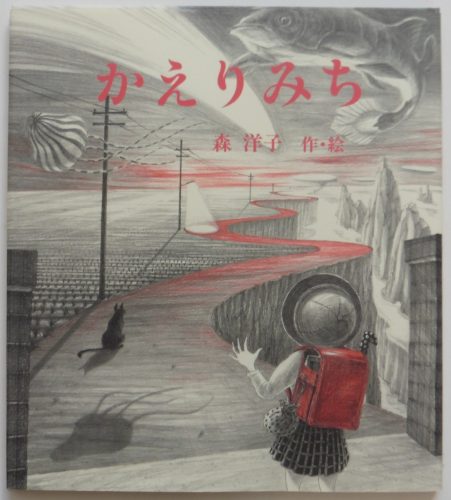

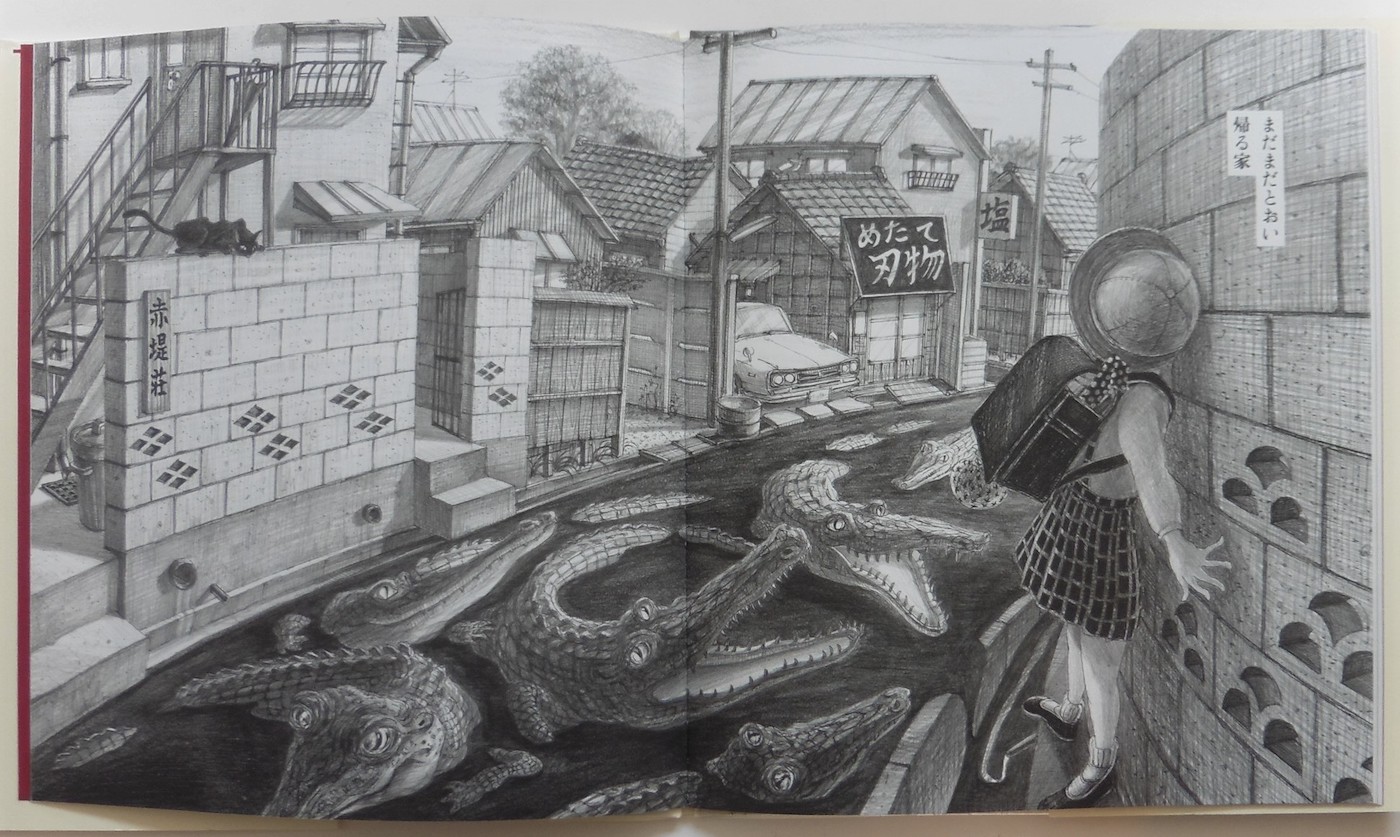

五冊目も表紙以外はモノトーンの絵本、

森洋子:作・絵の『かえりみち』(トランスビュー)です。(写真22)

私の推理ではモノトーンの表紙は目立たないので、

夕焼けの色として「あか」を後で加えたのではないでしょうか。

と言うのも、中を見ると十分にモノトーンで絵として成り立っているからです。

この絵本との出会いは、8月にNHKで放映された『怖い絵本』という番組です。

番組の中で三冊の絵本が紹介されましたが、この絵本が一番気に入り、すぐにアマゾンで入手しました。

作者は1959年生まれですから、もうベテランの域です。なぜこの作家の絵本とこれまで出会わなかったのか不思議です。

それくらい個性的でインパクトのある作風だからです。

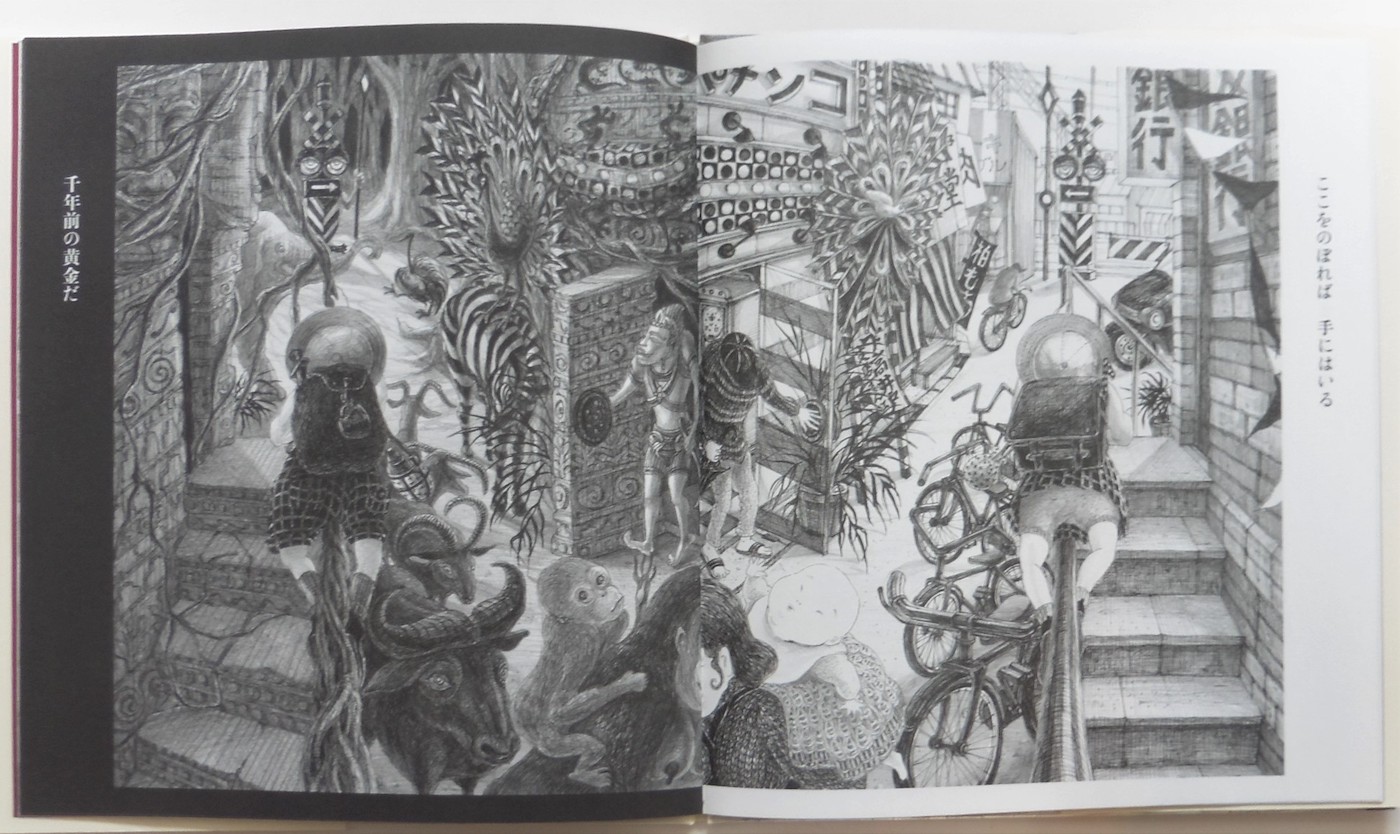

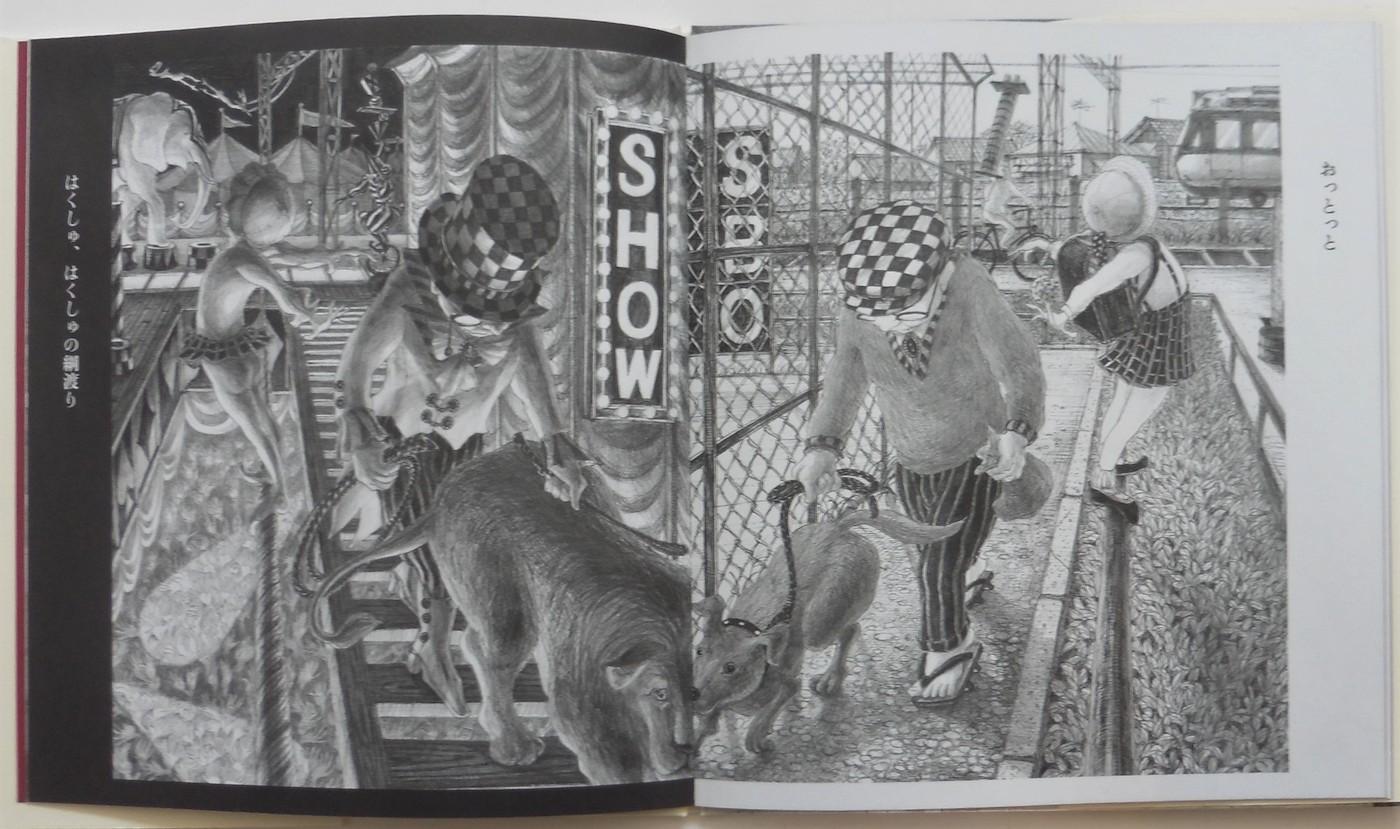

内容は小学生の女の子が学校からの帰り道で、色々な道草を食うのですが、

現実世界と妄想世界が、合わせ鏡のようにシンメトリーの構成になっていて、

見開きの右側に描かれた現実の場面が、

左側では構図はそのままに、ディテールが恐ろしい場面に変容するのです。

その異様な世界は「一人ごっこ遊び」をしている少女の妄想ですが、

作者の独特の世界観と優れた描写力が画面に強い説得力をもたらしています。(写真23,24)

読み進めていくうちに、右側に現実世界、左側に妄想世界を配した関係で、

この絵本が珍しい右開きになっていることに気付きました。

クライマックスの見開きも見応え十分です。(写真25)

こういう作家が日本にもいたことを、とてもうれしく思います。

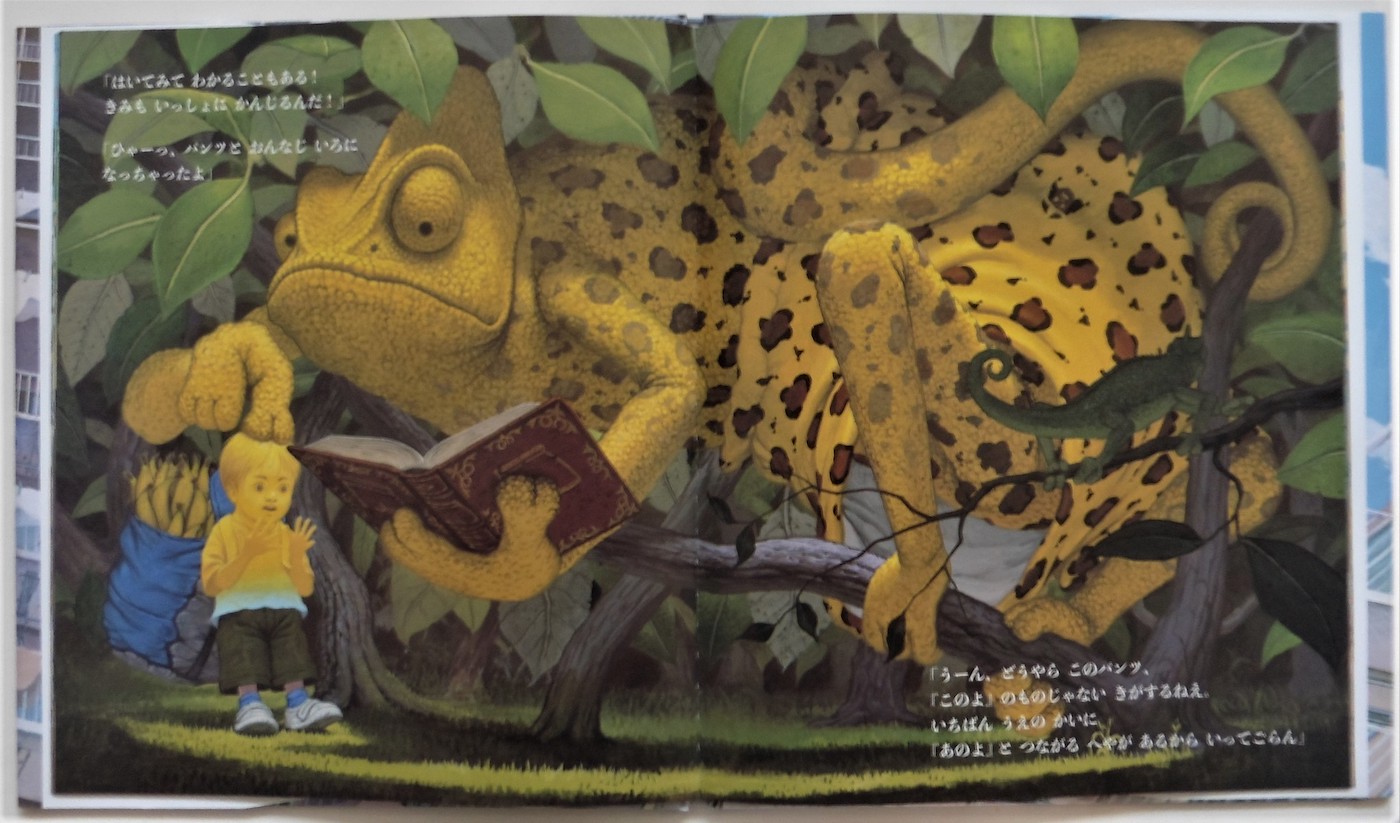

最後の2冊は同一作者の絵本です。

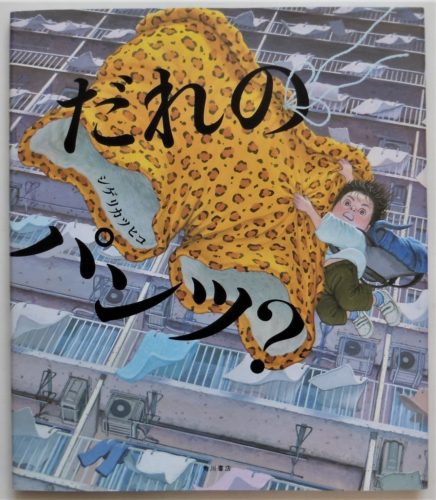

まずは『だれのパンツ?』(角川書店)からです。(写真26)

作者のシゲリカツヒコは1962年生まれですから、若い世代の作家ではありません。

しかし、注目され始めたのが2018年の

小学館児童出版文化賞を『大名行列』という絵本で受けてからですから、

かなり遅咲きの作家と言えます。

そして受賞後、勝負をかけたのが2019年発刊の『だれのパンツ?』です。

シゲリカツヒコの作風は、日本の他の絵本作家と異なり、物語も絵も抒情的ではなく、

からっとしていて娯楽的な要素に溢れています。

大胆な空間設定と迫力ある構図、クリアーな細部描写、

ビビッドな色彩で強い印象を与えることができるのが彼の持ち味です。

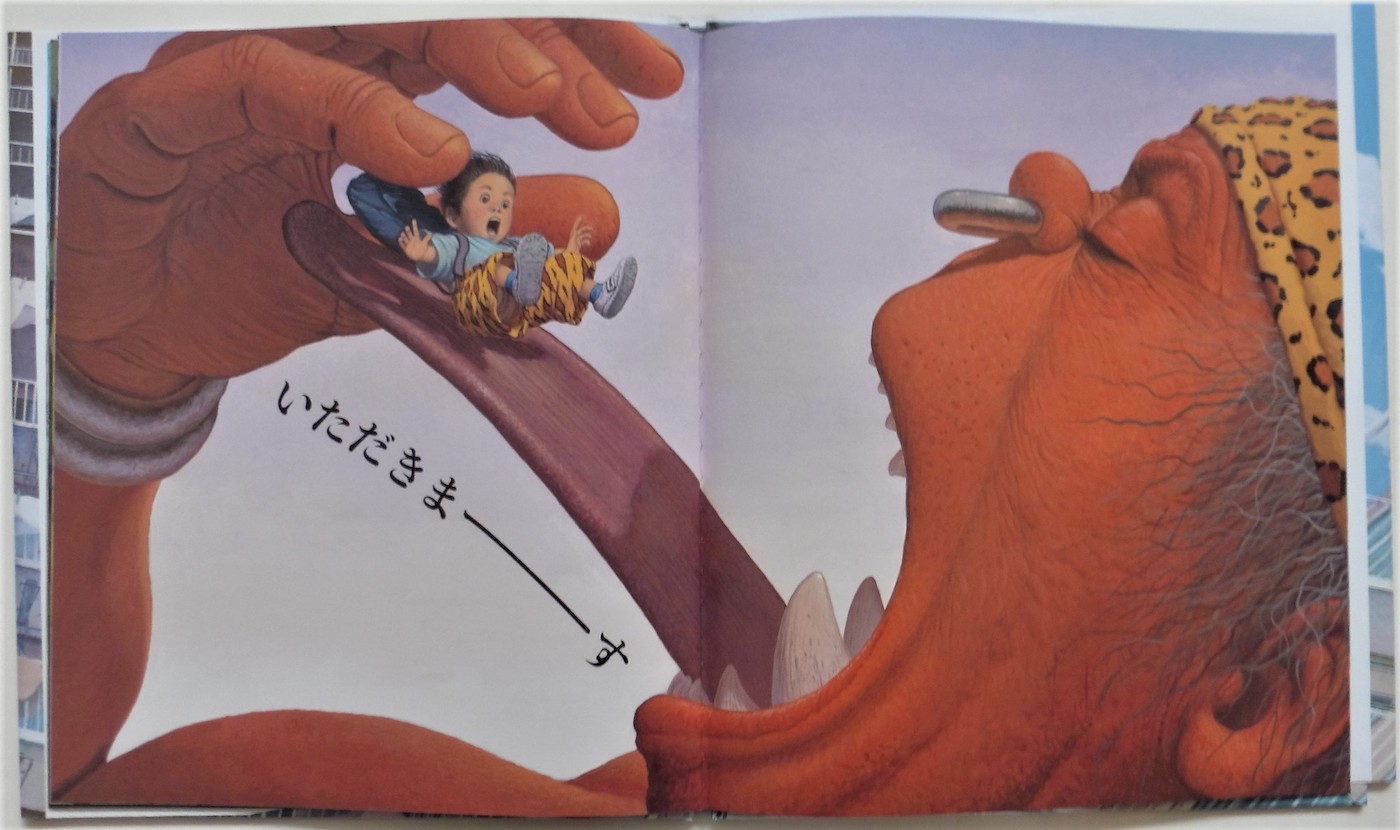

『だれのパンツ?』は、主人公のタローが団地の公園で遊んでいると、

どこからかヒョウ柄の大きなパンツのようなものが降ってきて、

その持ち主を探してタローが次々と非日常的な体験をするという展開です。

見どころは迫力のある各場面の描写です。

日本にもしっかりした写実力を基礎にして、これだけ空想的な場面を描き切る作家がいたのです。

ここでは印象的な見開きの三場面を紹介しておきます。(写真27,28,29)

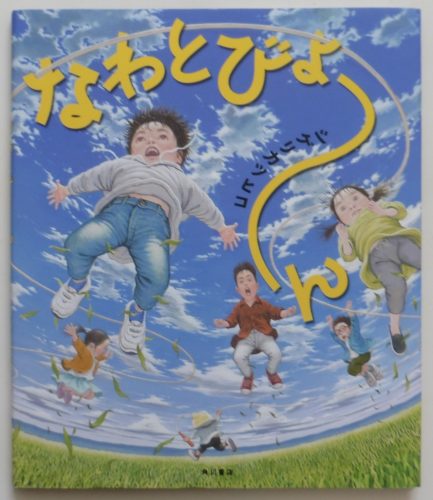

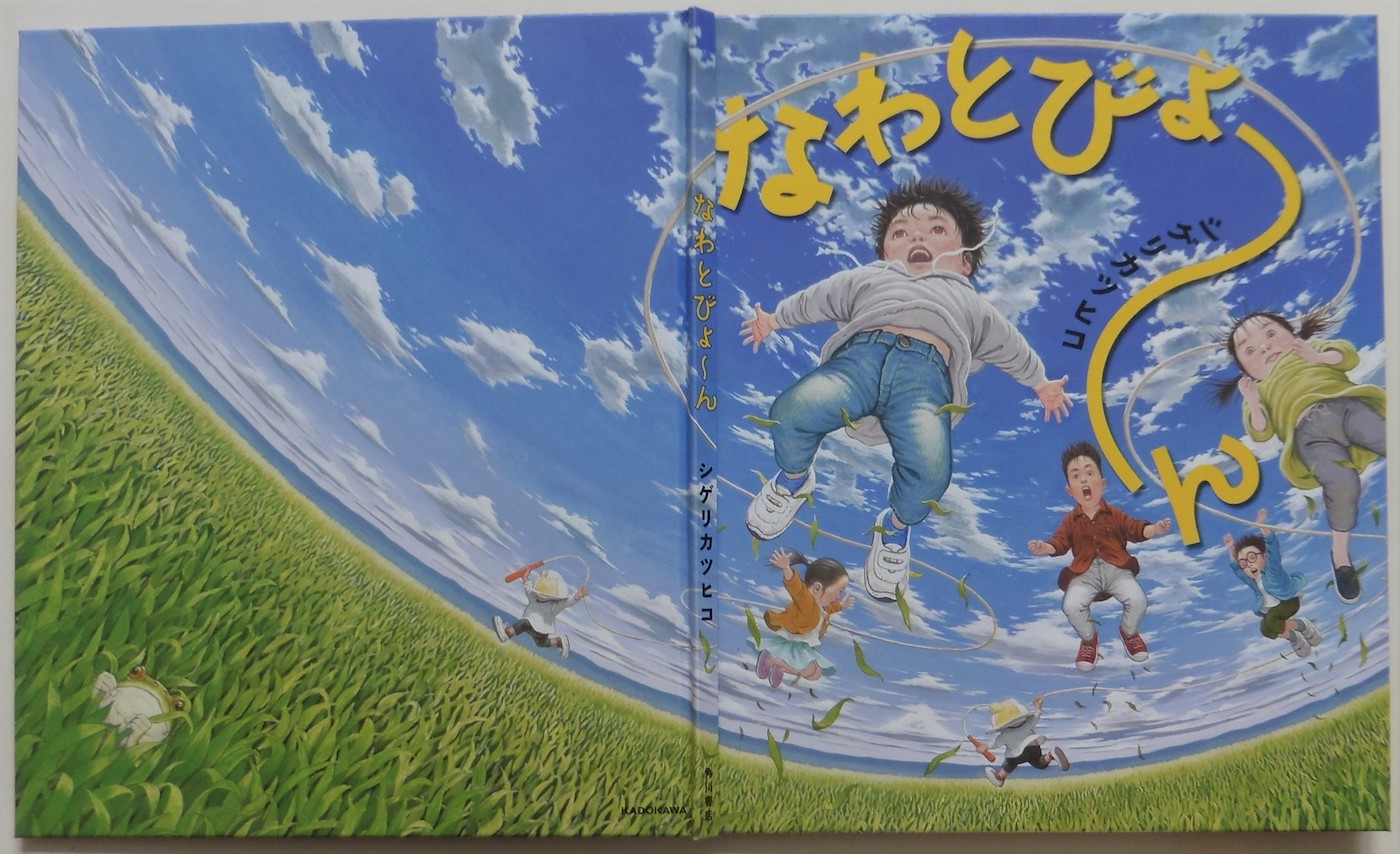

この作家の別の絵本も見てみたいとネットを調べていたら出てきたのが、

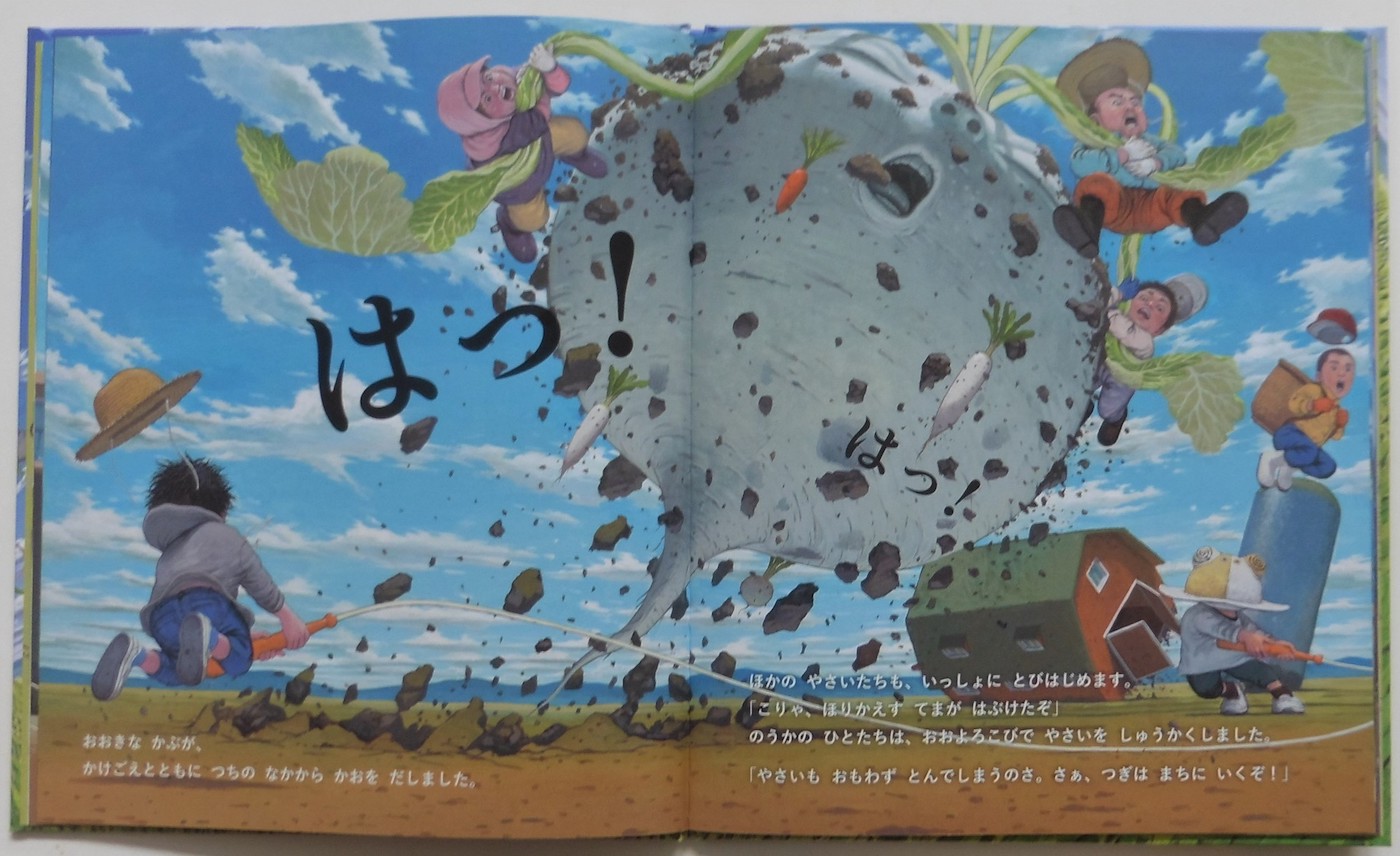

『なわとびょーん』(角川書店)です。(写真30)

2021年の発刊ですから、この新作への期待はかなりのものがありました。

そして期待は裏切られませんでした。

縄跳びをモチーフにしたことで、空間構成はさらに進化し、

リアリティのある超現実感が増幅しています。

私も自身の絵では空の描写に一番力を入れますが、この作者の空の表現は一見の価値があります。

ちなみに表紙も裏と繋がっていて、広大な空間が描かれています。(写真31)

見開きの各場面では荒唐無稽なイメージが次々と展開しますが、

どの場面も視点が工夫され、

歪められた空間を作者が楽しんでいるのがよく伝わってきます。(写真32,33,34)

まだ2冊を見ただけですが、シゲリカツヒコの絵本は読み手の悩みを吹き飛ばし、

元気にさせてくれる効果があるような気がします。

今後も一つでも多くの代表作を創作してくれることを願ってやみません。

いかがでしたか。日本の絵本作家も頑張っているでしょう。あくまで私の視点で選んだ絵本であり作家たちですが、少しは皆さんへの刺激になったでしょうか。