第52回『猫のギャラリー』 其の8 フェルメールの絵に忍び込んだの巻 ②

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

前回は『フェルメールの絵に忍び込んだ猫たち』のシリーズ1の作品6点を中心に紹介しました。

その成功に気をよくした私は信頼のおける外部評価を得たいと思い、

入選率がわずか4%という小磯良平大賞展に、

S100号の大作に仕立て上げたニュー・バージョンを2点応募してみました。

今回のポイントは何といっても原画を正方形にトリミングした点です。

シリーズ1は2対1の縦長の画面でしたから、構図意識がかなり変わります。

実はこの経験が、後の正方形のシリーズ2につながっていくのです。

1点目はシリーズ1でもお馴染みの《手紙を書く婦人と召使い》(写真1)を原画に選びました。

今回は思い切って二人の登場人物の頭をカットしました。

これは顔があるとどうしても目がそこへ向きがちです。

しかしパロディ作の主役はあくまで猫たちですから、

あなたたち人間は主役じゃないよと言っているわけです。

しかし大胆な処置であることは間違いないので、これもどう評価されるかが楽しみでした。

できた絵は《窓辺》と題しました。

シリーズ1の流れをくむ題名です。(写真2)

苦労したのは机にかけられたテーブル・クロスの柄です。

多くの画集に当たりましたが、この部分が鮮明な画像はほとんどありませんでした。

仕方なく一部は想像で補いました。

ところで、この絵には何匹の猫が忍び込んでいるか分かりますか?

一見したところ窓辺と床に2匹のようですが(写真3、4)、

実はもう一匹、テーブル・クロスの隙間から床にいる猫を狙っている猫がいます。(写真5)

つまり窓辺のムクを床の猫が狙い、

その猫をテーブル・クロスに隠れた猫が狙っているという凝った構成なのです。

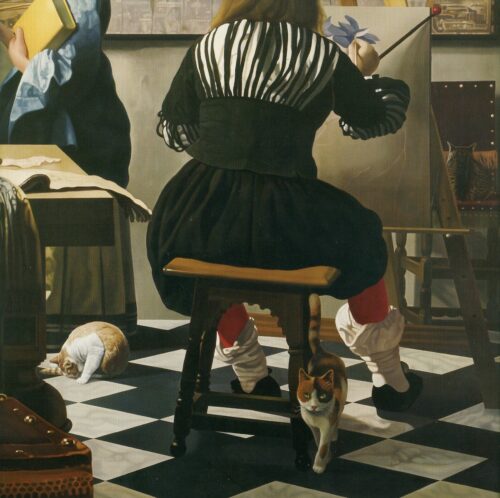

もう1点はフェルメールの代表作《絵画芸術》が原画です。(写真6)

《絵画芸術》は私にとって特別な存在です。

高校時代に美術部の後輩がこの絵の模写をしているのを見て、

こんなすごい作品があったのかと思いました。

23歳の時の初めてのヨーロッパ美術館巡りでは、

ウィーンの美術史美術館の目立たない壁に掛かっていたこの絵の前で、

こっそり記念写真を撮らせてもらいました。

やがて美術鑑賞のテキスト『美との対話』を上梓した時には、迷うことなくこの絵を表紙に使いました。

それほどの絵ですから、パロディの対象としても筆頭候補なのですが、

この絵には光源の窓辺が描かれていないため、シリーズ1では取り上げられませんでした。

つまり満を持しての登場というわけです。

《窓辺》と同じく二人の登場人物の頭をカットしました。

題名は《画室》としました。(写真7)

模写で苦労したのは後姿の画家の衣装でした。

濃い褐色調の衣装の腰の部分の襞の表情がはっきりしている図版がなかなかないのです。

暗めの図版ではその部分はほとんど潰れています。

パロディ用にトリミングした構図では、その部分が画面の中心に来る上、

画面がS100号ですから、ごまかすわけには行きません。

ようやく襞がはっきりしている明るめの図版が見つかり、

その部分を拡大カラーコピーして資料として使いました。

さて、こちらの絵にも何匹の猫が忍び込んでいるかお分かりですか?

左側で身繕いしている猫はチャゲで、(写真8)

画家の椅子にすり寄っている中央の猫は絵本からの引用です。(写真9)

さてこの2匹だけでしょうか?

実はイーゼルの後ろの椅子に後姿で座っているタローがいるのです。(写真10)

このようにさりげなくいつの間にかそこにいるのが猫なのです。

結局、小磯良平大賞展には《画室》の方が通りました。

同コンクールには久しぶりの挑戦だったので、入選という結果は十分に納得のいくものでした。

フェルメールの名画をいじる私の試みが最難関のコンクールで評価されたことが一番の収穫でした。

それからしばらくは『フェルメールの絵に忍び込んだ猫たち』は、私の頭から離れていました。

復活するのは2018年のギャラリー倉敷での2度目の個展の時でした。

2015年の同所での1度目の個展の時にシリーズ1の絵、3点と

大作の《窓辺》《画室》と《猫たちといるフェルメール風室内》を並べたところ、

17世紀の古楽器を演奏する3人グループから、

私の個展会場でギャラリー・コンサートをやりたいという申し出があり、快諾しました。

『フェルメールの絵に忍び込んだ猫たち』の絵に囲まれて、

17世紀の古楽器が演奏される様は実に優雅で、来場者にも喜ばれました。(写真11、12)

その縁で2018年の個展の時にも同様なオファーが来たのです。

ところがシリーズ1の絵はその時点では完売していたので、展示する絵がありません。

また《窓辺》や《画室》を並べるわけにもいかず、困りました。

そこで腰を上げて、新しいシリーズを描くことにしたのです。

シリーズ1の最初と同じ4点の構成で行くことにしました。

そしてシリーズ1との差異化を図るため、画面をS3号の正形(27.3× 27.3㎝)にして、

トリミングの対象を窓辺から女性の衣装に変えました。

1点目の原画はシリーズ1でも取り上げた《ヴァージナルの前に立つ女》です。(写真13)

選んだ理由は、この絵の中の女性のスカートの襞が魅力的なのと、

猫を入れるのにおあつらえ向きの椅子があるからです。

フェルメールはサテンの襞への細密なアプローチはほどほどに、

少し単純化して捉えていますが、その加減が心地いいのです。

そして空の椅子は我が愛猫に「どうぞ」と言っているようです(笑)。

こうして《居心地のいい場所》が誕生しました。(写真14)

題名もあくまで猫中心です。

椅子の上のチャゲは演奏された音楽を聴いていた感じにしました。

2点目の原画は盗難に合っていて今も行方不明の絵《合奏》です。(写真15)

この絵を選んだ理由もまた、

画中でエピネットを演奏する女性のサテンのスカートの描写が魅力的だからです。

授業ではテル・ボルフのそれと比較して、フェルメールの単純化への志向に気付かせています。

というわけでサテンの描写にはひときわ力を注ぎましたが、画像から分かるでしょうか?

この絵には床の上で身づくろいをするチャゲを入れましたが、

そのリラックスした様子から《くつろげる場所》と題しました。(写真16)

3点目の原画は主役の女性の顔の表情がなんとも気になる《ワイングラスを持つ若い女》です。(写真17)

この絵は床の描写にしても、人物の描写にしても、あまり評価が高くはありません。

ただしオレンジ色のサテンのスカートだけは光彩を放っています。

そしてシリーズ2の狙いはむしろそこにありますし、

女性の顔はカットされる運命なので、この絵は十分に候補に成り得るのです。

状況設定はこの女性の素敵なスカートの膝の上に乗りたがっているムクにし、

題名も《行きたい場所》としました。

ムクの横向きのシルエットが上手く入ったと思います。

そしてこの絵でもサテンのスカートの描写には力を入れました。

画像ですがお楽しみください。(写真18)

4点目の原画は代表作の《牛乳を注ぐ女》です。(写真19)

この絵はシリーズ1でも候補作でしたが、

2対1にトリミングした空間に猫を入れるスペースがないのであきらめた経緯があります。

しかし今回は正方形のトリミングなので、最高にふさわしい場所が見つかりました!

まるで350年後に私がパロディ作を描くのを知っていたかのように、

フェルメールは最高の場所を空けておいてくれたのです。

その場所とは画面右下です。床に置かれている小さなものがあるでしょう。

皆さんはこれが何なのか知っていましたか?

実はこれ足温器なのです。

日本流に言えば行火(あんか)です。

オランダの冬は寒いので台所に置いて、女中さんが冷えた足を時々温めていたのでしょう。

中に火鉢が入り、穴の開いた上蓋から暖気が漏れる仕掛けです。

しかもこの足温器は現在未使用です。

それなら冬の寒さが苦手な猫をこの上に置いてやるしかないじゃないですか(笑)。

というわけでムクが心地良さげにその上に収まることになりました。

題名は《温かい場所》です。

ムクの幸せそうな顔がすべてを物語っています。(写真20)

こうして私の中では《牛乳を注ぐ女》はようやく完成を見たというわけです。

きっとフェルメールも喜んでいることでしょう。

これら4点はギャラリー倉敷の2度目の個展に並べられ、初日に完売しました。

それから4年後、横浜髙島屋での個展が開かれました。

同所での個展は12回目なので、毎回新鮮味を出すのに苦労します。

その時は猫の絵のコーナーにインパクトを出そうと思い、シリーズ2の追加作を2点描くことにしました。

6点になればシリーズ1とのバランスもとれます。

いよいよこのシリーズも完結という気持ちです。

そこで5点目に選んだ原画はまだ取り上げたことのない《手紙を読む青衣の女》、

フェルメール作品の中でも人気の高い代表作です。(写真21)

この絵も手前の椅子には誰も座っていません。

これが選んだ大きな理由です。

つまり猫が入れやすいということになります。

後は登場人物との関係づけです。

この絵では女性が手紙を読むことに集中しています。

そこで彼女のそばで構ってもらうのを待っていたチャゲが、

待ちくたびれて伸びをしている場面を描きました。(写真22)

題して《待ちくたびれた場所》です。

果たしてチャゲはこの後、構ってもらえたのでしょうか。

最後の6点目に選んだ原画は、やはり《絵画芸術》です。(写真23)

シリーズの締めくくりにふさわしいと思いました。

大作の《画室》の場合は、画家をメインにしたので、今度は奥の青い衣装の女性に焦点を当て、

手前の雑然とした机の上に派手なポーズで身づくろいするチャゲを入れました。(写真24)

題名は《身づくろいの場所》としました。

やはり《絵画芸術》は名作です。

部分をトリミングするとそのことがよく分かります。

一枚の絵の中に何枚もの絵ができる可能性を持っているからです。

《フェルメールの絵に忍び込んだ猫たち》のシリーズは、そんなことも学べた貴重な制作体験でした。

ちなみにこの個展では《身づくろいの場所》が売れ、《待ちくたびれた場所》は残りました。

というわけで今、我が家のギャラリーには《待ちくたびれた場所》が飾られているというわけです。

次回からは「名画の中の猫」を紹介していきます。お楽しみに!