第34回「動物絵本・その1」

[戻るボタン]で元のページに戻れます。

大人のための絵本入門講座、今回は「動物絵本」です。

私は「羊の画家」とも呼ばれているくらいですから、羊はよく描きますし、

猫もよく描きますので当然動物は好きです。

中学校で教えていた頃は、美術部の生徒を連れて動物園にクロッキーに行きました。

実は動物たちは獲物をとるとき以外はエネルギーの消耗を怖れてあまり動かないので、

クロッキーするのに都合がいいのと、

体形が変化に富んでいますから、デッサンの練習にはうってつけなのです。

動物たちを見ていると、「美しさ」というものが多様であることがよく分かります。

もし地球上に人間しか存在しなかったら、どんなに寂しいことでしょう。

言葉が通じない相手とコミュニケーションできた時は嬉しいものですが、

動物たちとの交流はそのための絶好の機会です。

そして動物たちの生き様は、色々なことを人間に教えてくれます。

絵本には動物たちが様々なスタイルで登場しますから、絵本からそれらを学ぶこともできます。

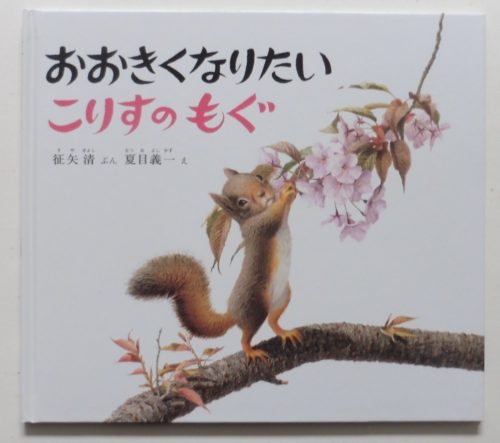

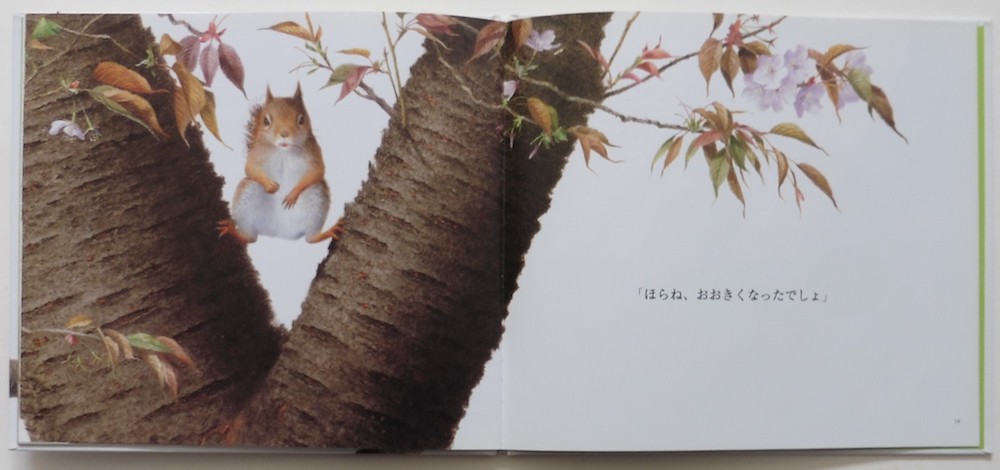

最初の絵本は『おおきくなりたいこりすのもぐ』(福音館書店)です。(写真1)

文:征矢清、絵:夏目義一のコンビによる幼児絵本「ふしぎなたねシリーズ」の一冊です。

私は幼児向け絵本もよくチェックします。

それは意外に掘り出し物があるからです。

「幼児向け」という言葉に騙されて侮るべからずです。

特に科学的内容の幼児向け絵本は要チェックです。

絵を担当している夏目義一さんの科学的なイラストには定評があり、

この絵本でも自然や動物の様子を分かりやすく伝えるために、背景を省略して余白にしています。

その結果、登場する樹やりすや鳥などの姿が際立って見えるのです。

また木の実や花を食べて少しずつ大きくなったことを、

立ち上がって誇らしげに見せるもぐの姿が何とも愛らしいのです。(写真2,3)

この絵本に触れた幼児たちはたくさん食べるようになることでしょう。

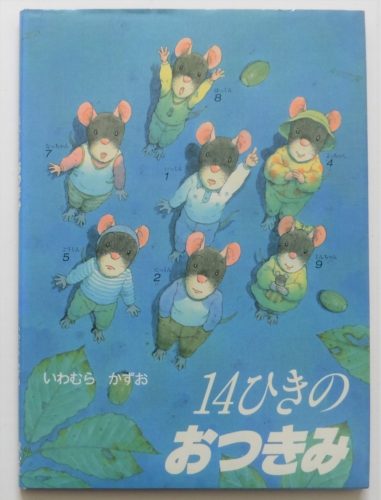

次の二つは第1回で簡単に触れたいわむらかずおの絵本ですが、今回は詳しく紹介します。

一つ目は「14ひきのシリーズ」の中の一冊『おつきみ』(偕成社)です。(写真4)

このシリーズはネズミの大家族が様々な体験をしていく中で、

10匹の子ネズミ兄弟が成長していく様を、四季や一日の時間の変化の中に描き出しています。

動物は擬人化されているので、読み手が感情移入しやすくなっています。

私が持っているのは『やまいも』『ぴくにっく』『おつきみ』の三作ですが、

いずれも短期間で増刷を重ねる人気です。

ちなみに『おつきみ』は発売後わずか2週間で3刷を重ねるほどです。

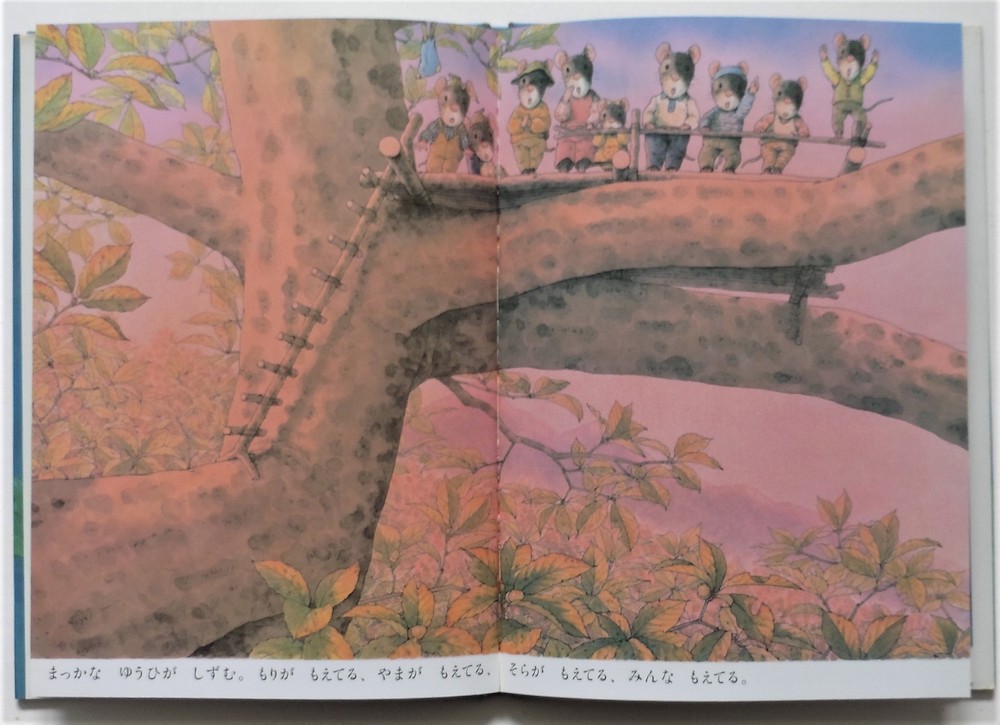

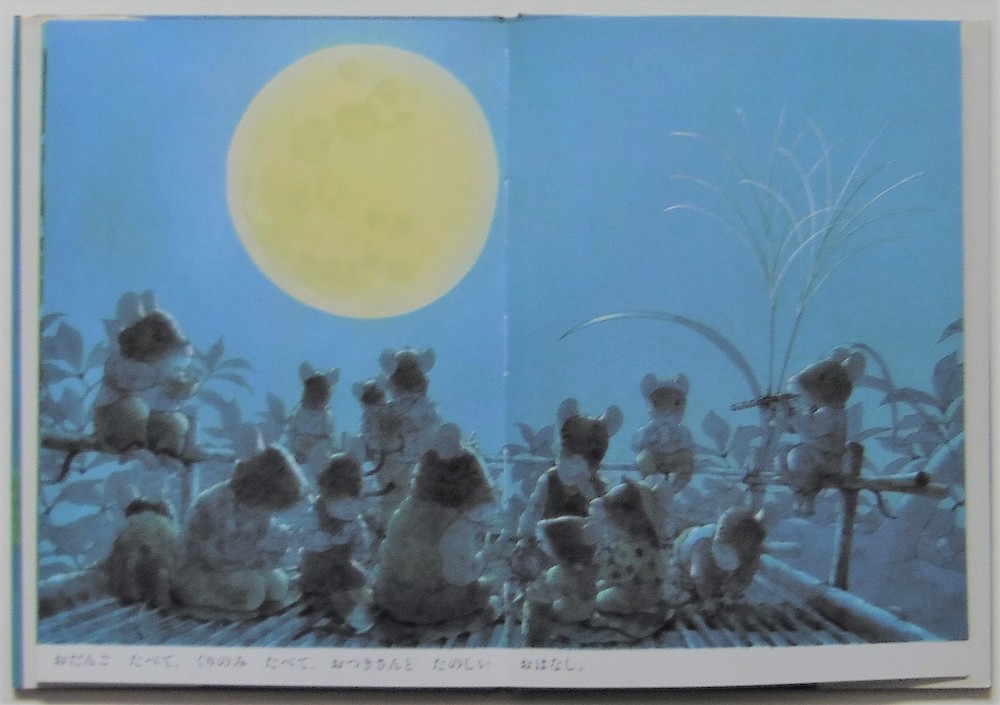

この絵本の特徴は全ページ見開きの一枚絵で構成されていることです。

そしてテキストは絵を邪魔しないように各見開きの下部に細く入っています。

そこからは作者の絵に対する思いと自信、描かれている自然への愛が感じられます。

ここでは月の出を待つ黄昏時の場面とクライマックスの月の出の場面を紹介します。(写真5,6)

微妙な色調や大胆な構図を味わってください。

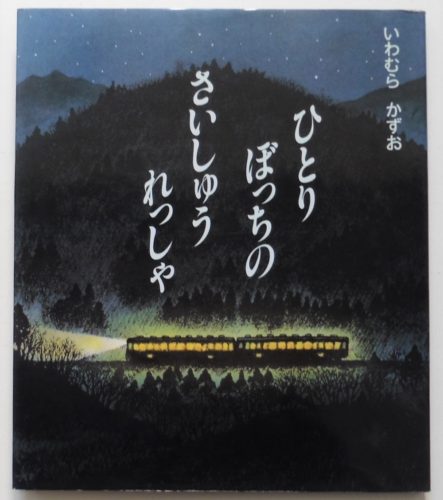

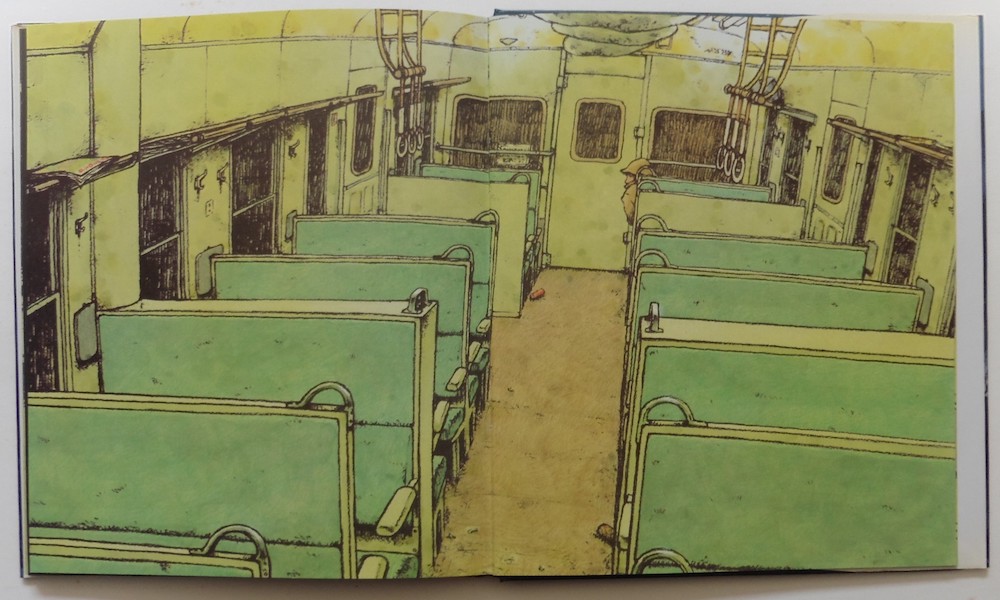

二つ目は『ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ』(偕成社)です。(写真7)

刊行されたのが1885年ですから、いわむらかずおは「14ひきのシリーズ」と並行して全くテイストの異なる作品を創っていたことになります。

私がこの絵本と出会ったのは岡山大学に赴任したての1995年頃で、

かなり絵本熱が上昇していた時期です。

この時期には私の絵本研究を後押しするような優れた絵本に何冊も出会っていますが、

この絵本もその一冊です。

テーマが文明批評的であること、

登場人物を巧みに隠しつつ居場所を暗示するようなしかけがあること、

見開き画面をズームの手法で迫力ある場面に仕立てていることなどが、

私を引き付けた要因です。

もうひとつテキストと絵のページを分けて交互に繰り返す構成が、

まるで列車がトンネルを通過するような感覚にさせることも新鮮でした。

また表紙の絵が岡山に来て出会ったディーゼルの単線、吉備線(今は桃太郎線)の風景を思わせることから、作品にリアルティを感じた記憶があります。

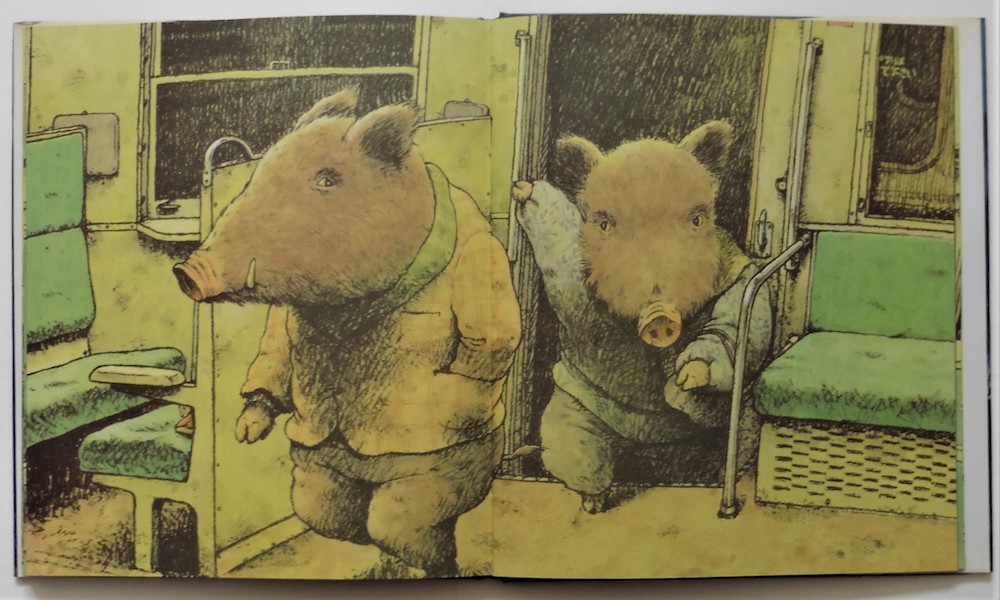

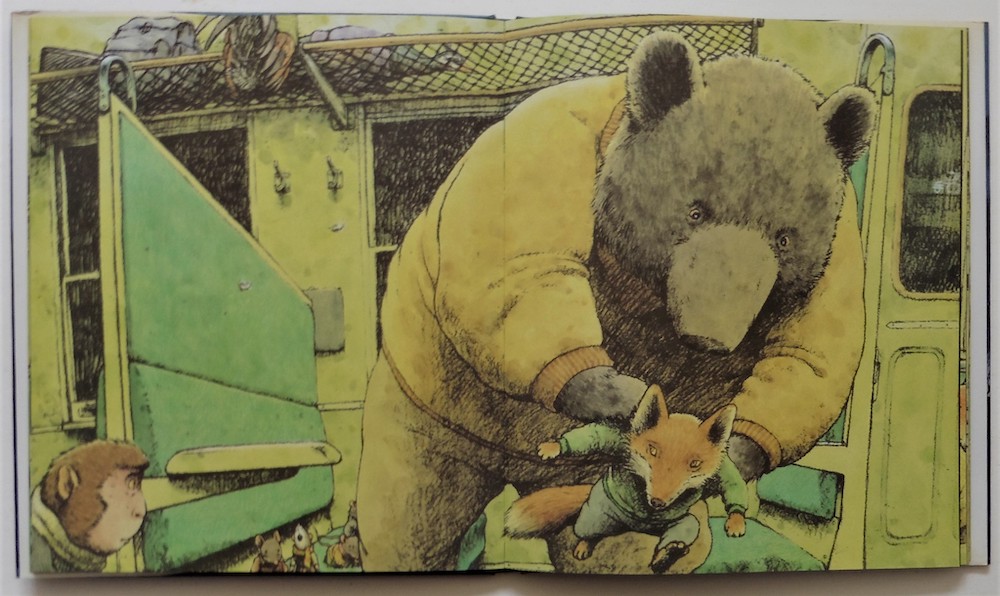

物語は主人公の少年が乗った列車から他の乗客が下りた後、次々と動物たちが乗りこんできて、

人間たちに生存権を奪われつつある状況を打開して、

人間たちに反撃しようという相談を車両の中でするという展開です。(写真8,9,10)

動物たちの中の猿がしだいに少年の存在に気づいていく様子が実にスリリングで、

この絵本は少年がどこにいるかを常に確認しながら読み進めていくべきであることを直感しました。

少年のこの体験が現実なのか夢なのかは読者の判断にまかされています。

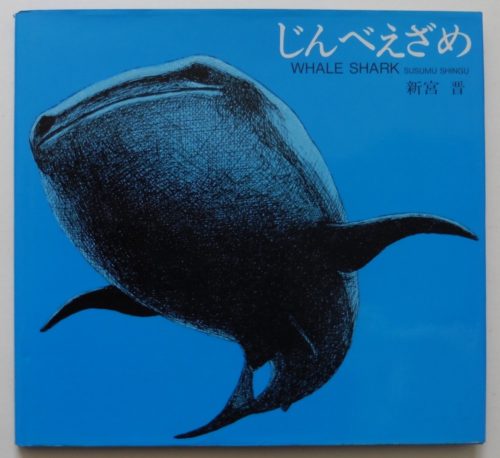

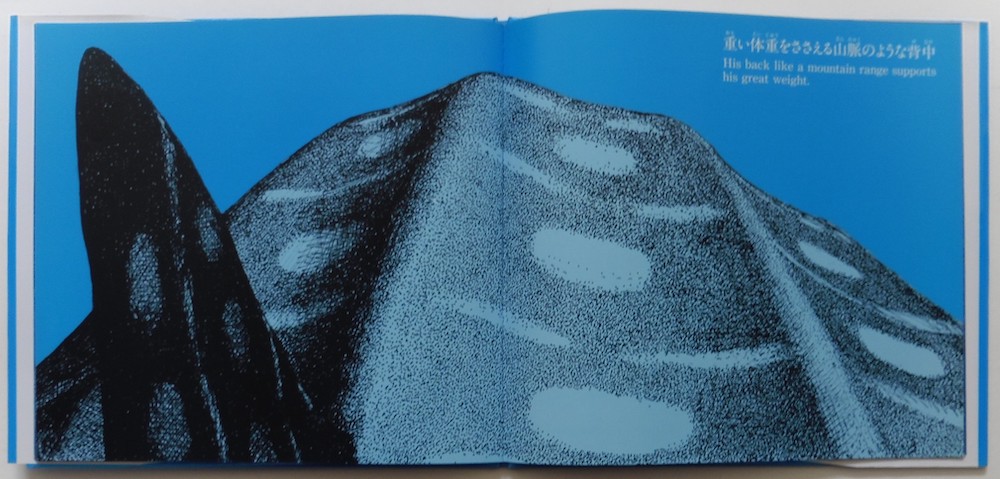

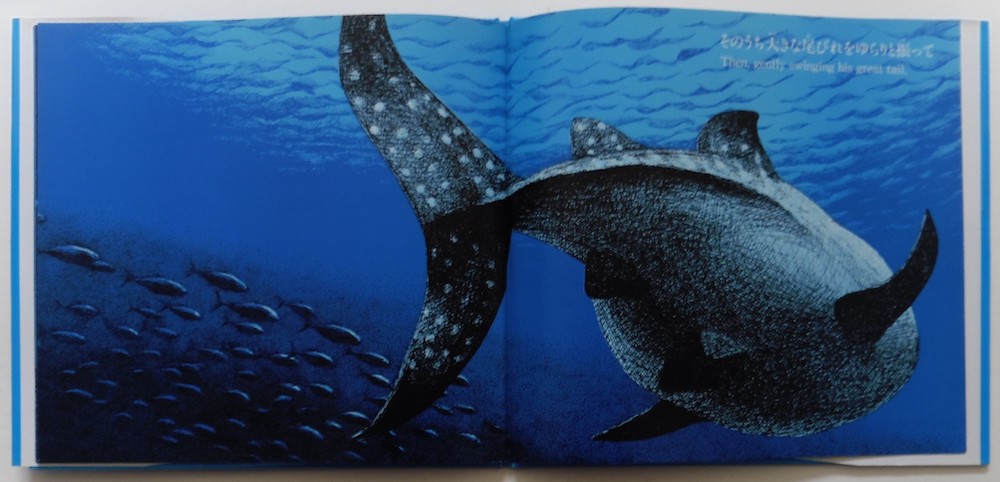

四つ目は「風で動く彫刻」で世界的に有名な新宮晋の『じんべえざめ』(扶桑社)です。(写真11)

新宮晋は彫刻家ですが、絵本もたくさん刊行しています。

彼の彫刻は風の言葉を私たちに教えてくれる「翻訳機」のようで、

彫刻の動きがあまりにも軽やかで詩的なことに驚かされます。

その特徴が彼の絵本にも反映していて、

他とは一味も二味も違う素晴らしい絵本を私たちに届けてくれました。

特に最初の三部作『いちご』『くも』『じんべえざめ』は秀逸です。

いずれも絵本の見開きページを最大限に生かして、自然の神秘と生命の尊さを謳い上げています。

「人間が海の表面だと信じているものを、魚たちは空気の天井だと思って暮らしているのかもしれない」

という文章で始まる『じんべえざめ』はその生態を大接近して伝え、

私たちが海の中にいるような感覚に誘います。(写真12,13)

動物に対する畏怖や畏敬の念を忘れがちな現代人にとっては、この絵本は貴重な「啓蒙の書」でしょう。

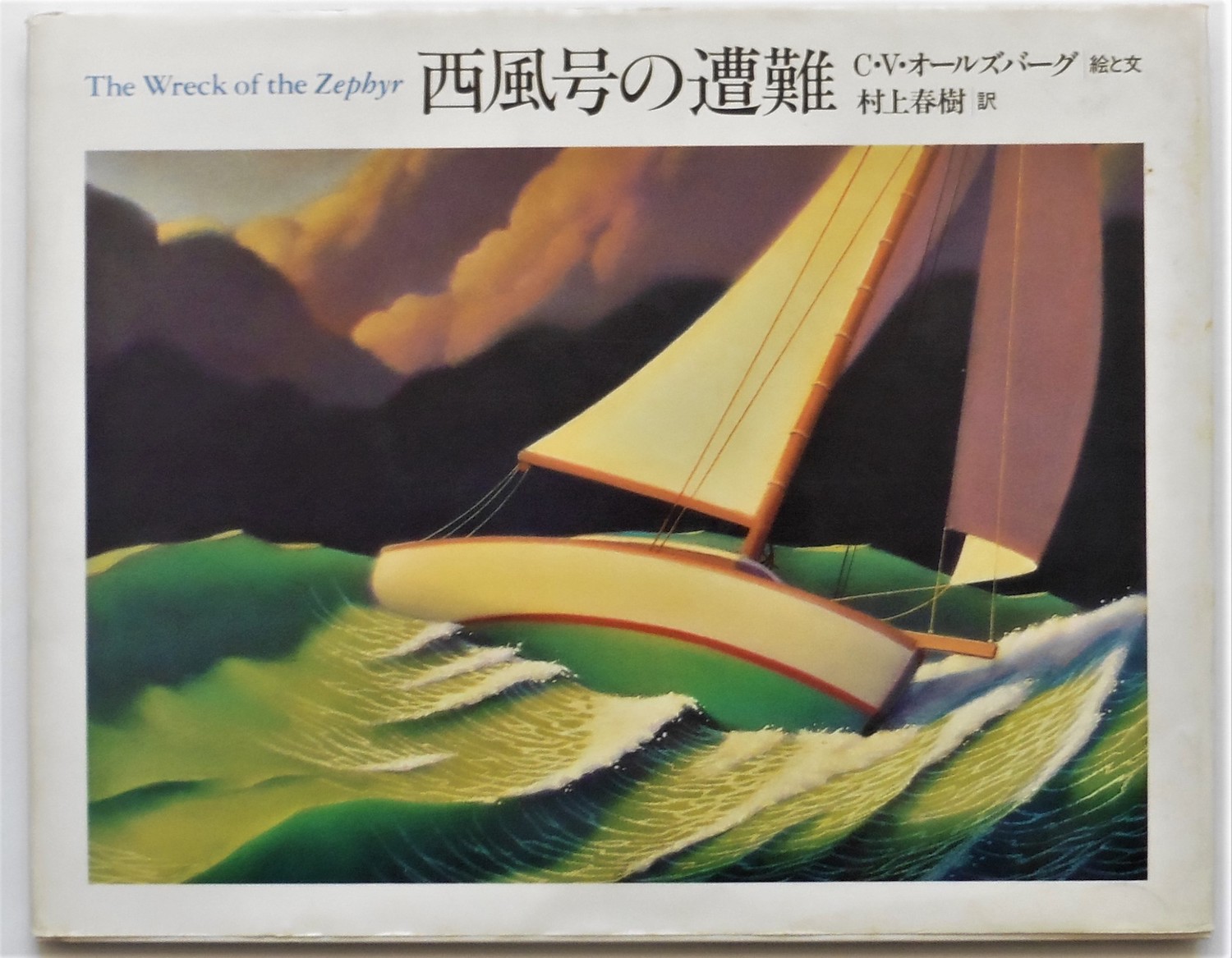

後半三つは海外の絵本です。

海外で動物を扱った絵本と言えば『イソップ物語』が有名で、たくさん出版されています。

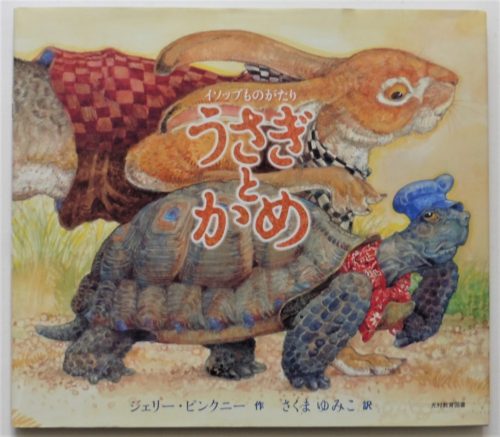

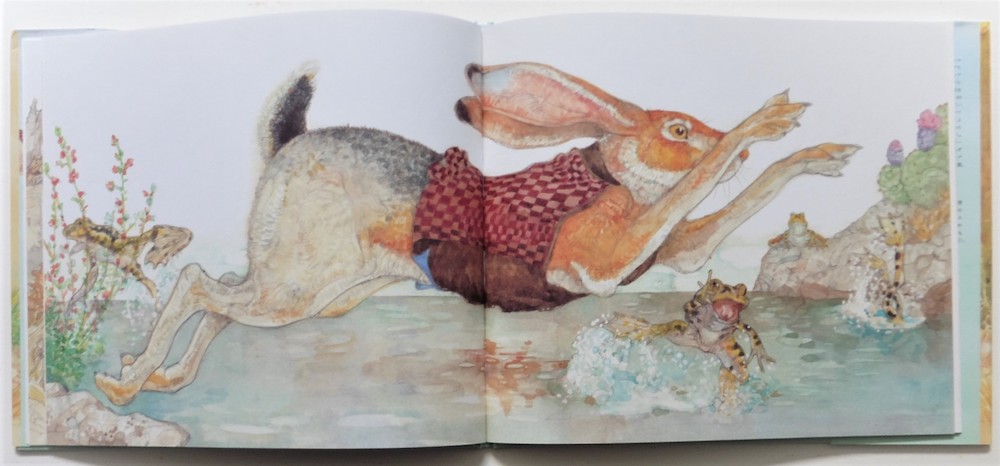

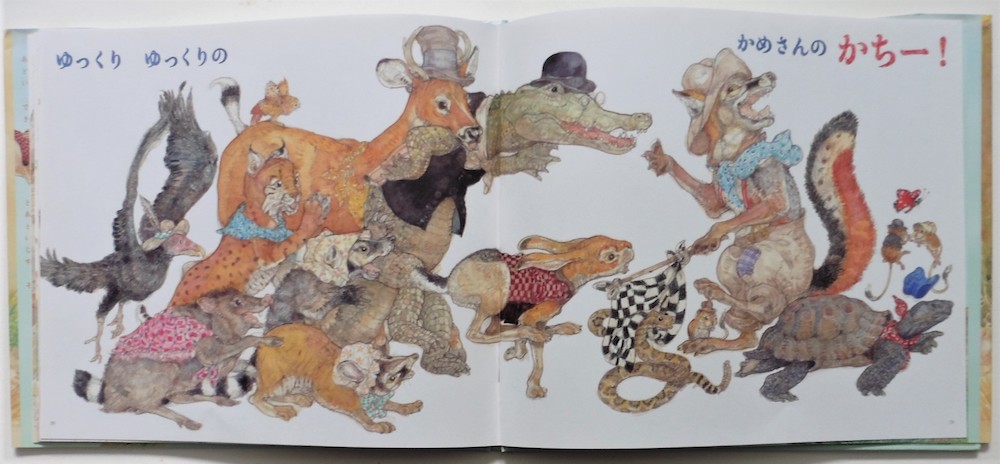

最初に紹介するのは『うさぎとかめ』(光村教育図書)で、(写真14)

作者はアメリカのジェリー・ピンクニー、訳はさくまゆみこです。

「うさぎとかめ」の話は誰でもよく知っていると思いますので、割愛します。

ここで注目したいのはピンクニーの絵です。

細密な写実とデフォルメ(誇張)をミックスした描写は迫力があり、服を着せるなど擬人化はされていますが、二本足で立ったりはしません。

この辺りが『14ひきのシリーズ』と異なるところです。

全体の構成は絵が中心で、所々にコマ割りを使用してストーリーを補っています。

やはり見どころは見開き全面展開の絵でしょう。(写真15,16)

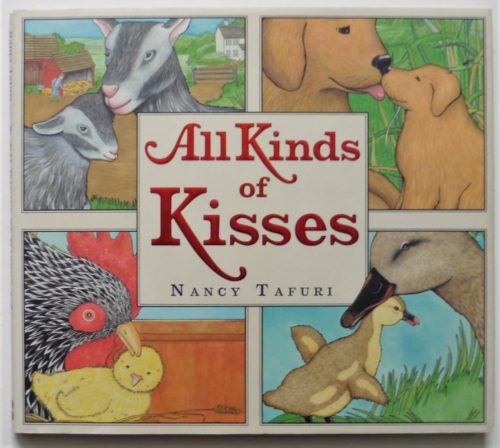

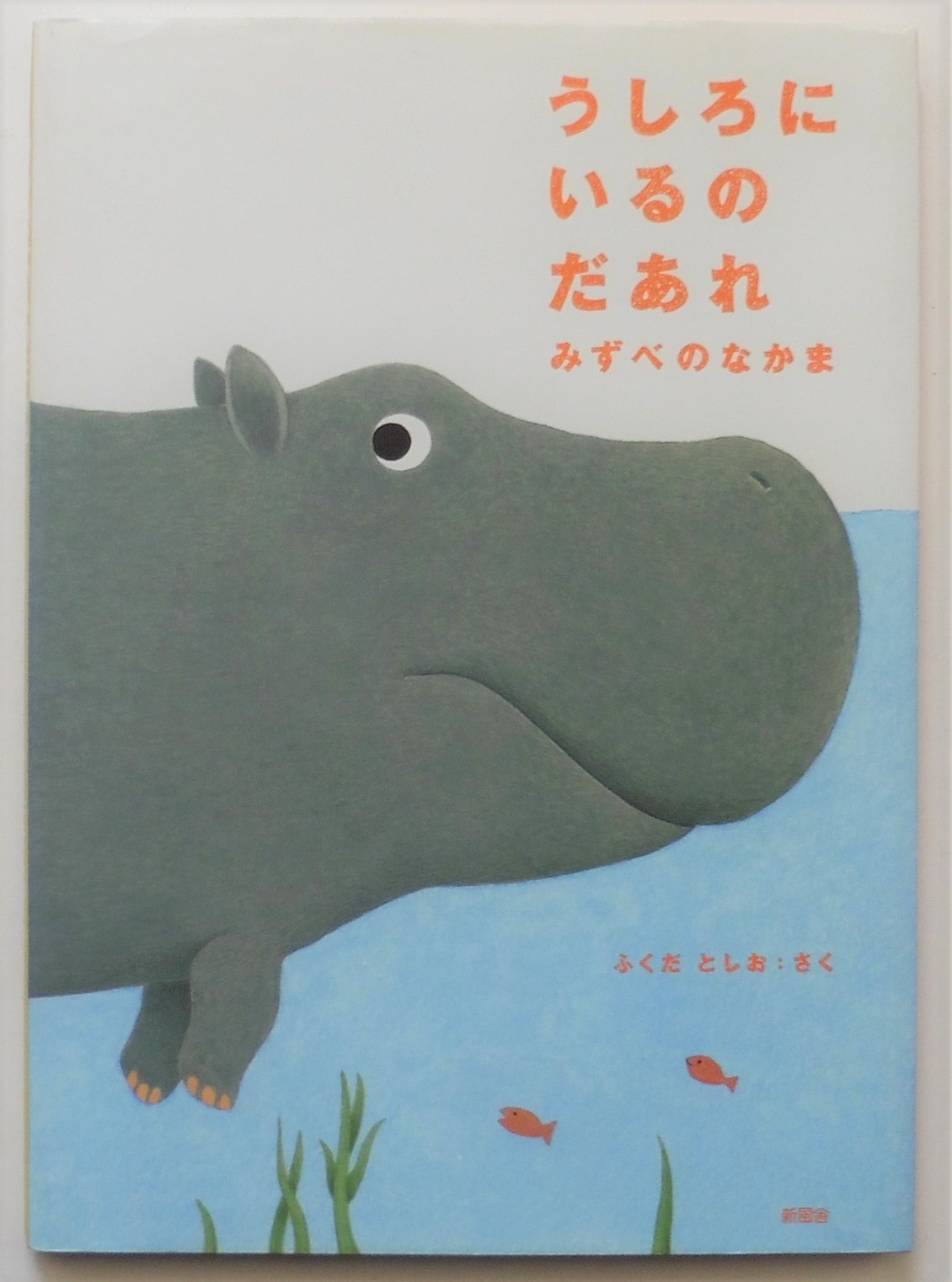

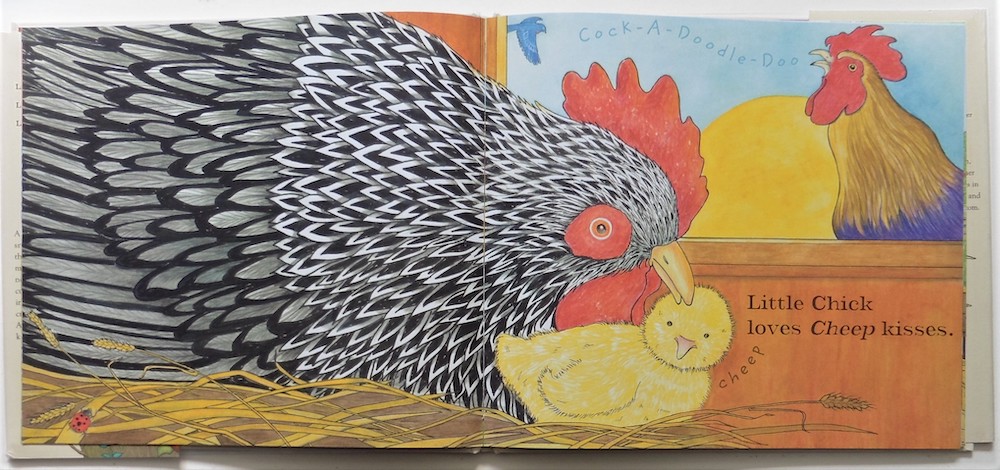

二つ目は『All Kinds of Kisses』(LB)です。(写真17)

題名と表紙を見れば、色々な動物たちのキスを集めた絵本であることが分かります。

「Little ones love Kisses」で始まるこの絵本、

どのページにも親子の愛情あふれるキス・シーンが満載です。

登場する動物は鶏、牛、ヤギ、鳩、豚、羊、猫、犬、アヒル、ネズミ、兎で、最後に人間が出てきます。

絵のクォリティはそれほど高くはありませんが、

素朴なイラストの方がこの絵本のテーマには合っているということでしょう。

この辺りが絵本の奥深いところです。

ここでは鶏と羊のキス・シーンを紹介しておきます。(写真18,19)

最初と最後に出てくる青い鳥が案内役で、どの見開き画面にも登場します。

きっと「幸せを運ぶ青い鳥」なんですね。

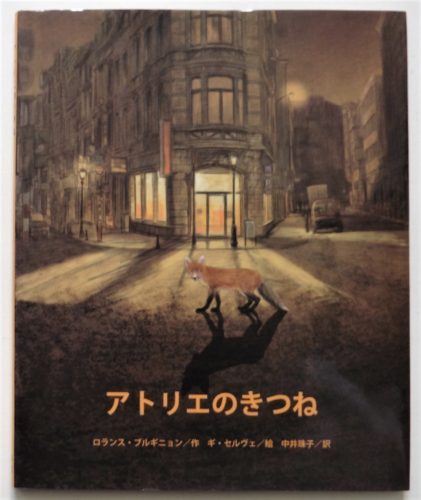

最後は『アトリエのきつね』(BL出版)です。(写真20)

ロランス・ブルギニョン:作、ギ・セルヴェ:絵、中井珠子:訳です。

作者と画家はベルギー人です。

ベルギーと言えば昔のフランドルで、

ヴァン・エイクやブリューゲル、ルーベンスを輩出した土地ですから、

期待が高まります。

案の定この絵本、絵の上手さが際立っています。

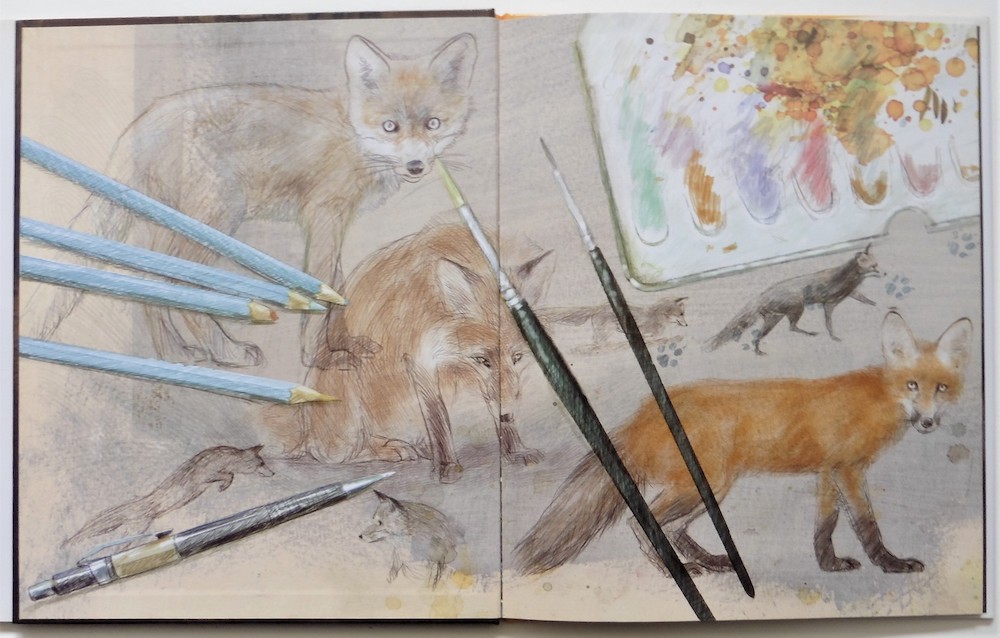

描画材料まで描いた見返しのイラストからは、作者のみなぎる自信が窺えます。(写真21)

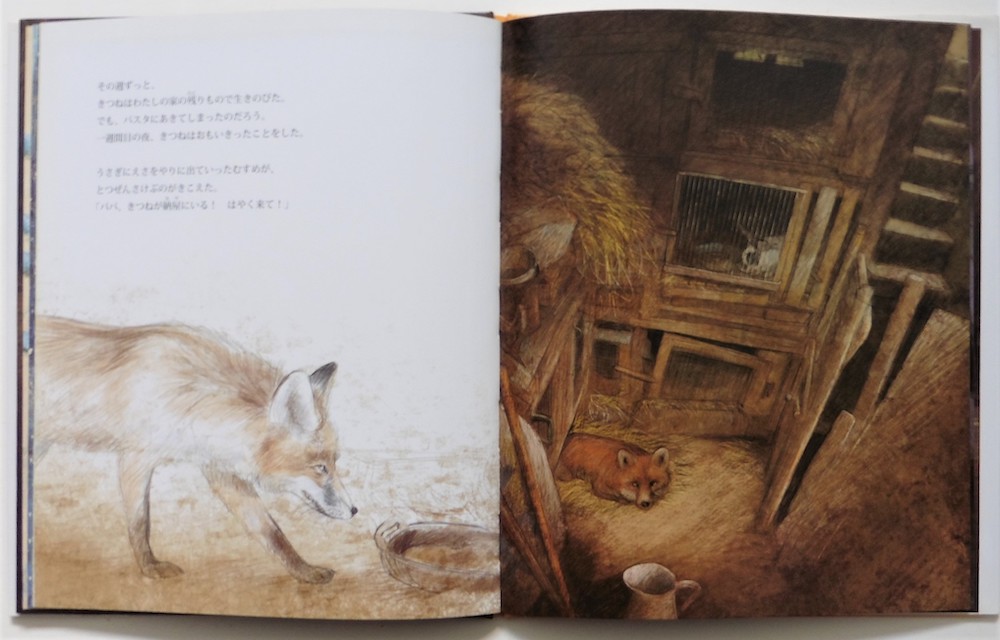

内容は雪降る夜に画家が偶然アトリエの窓越しに見かけた狐との出会いから別れまでの物語です。

この狐は家族連れで、お腹を空かせていたため、エサを与えたところ納屋に一時的に住み着くのです。

警戒心の強い野生の動物と人間との微妙な距離感がこの絵本に緊張感をもたらしていて、

先に紹介した『ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ』と通じるところがあります。

絵本の構成は見開きの片側が余白を生かしたスケッチとテキストで、反対側が完成度の高い彩色画になっています。

左右の構成は途中で入れ替わりますが、狐は常に両画面に登場します。(写真22,23)

どの絵も工夫されているので、絵を志す人にもぜひ手に取ってほしい一冊です。

あわせてどうぞ【関連のページ】

いわむら かずおさんの絵本を、こちらでも紹介しています。